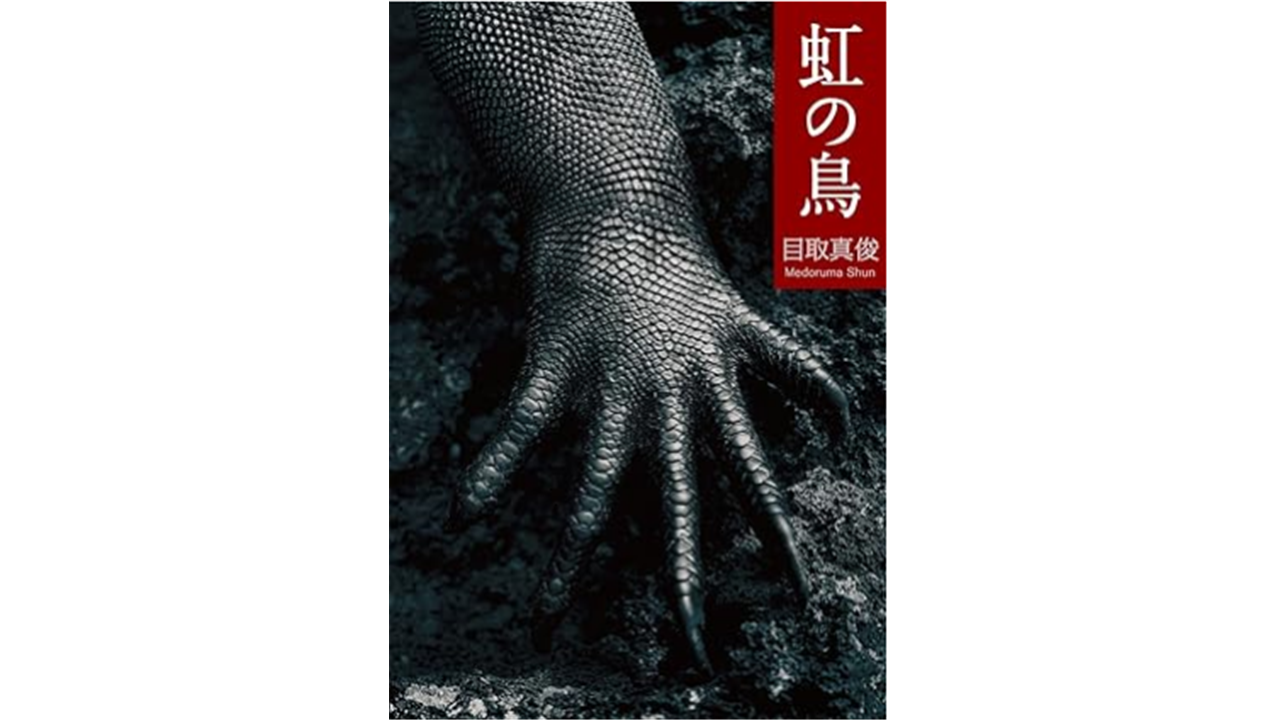

1. 構造的暴力の隠喩としての『虹の鳥』

文学評論や菅野完氏のコメントは、『虹の鳥』の主要な登場人物の関係を、現実の政治的権力構造の隠喩として捉えています。

- 比嘉(アメリカ)、カツヤ(日本)、マユ(沖縄)の構図: 文芸評論家による書評では、比嘉(暴力団の元締め)がアメリカ、カツヤ(比嘉の手下)が日本、そして売春を強いられる少女マユが沖縄の、それぞれ切実な隠喩であると指摘されています。

- 搾取と支配の構造: この隠喩的な解釈によれば、「比嘉がカツヤを使ってマユに売春させているという物語はそのまま、アメリカが日本を使って沖縄に売春させているという現状認識を示す」とされています。

- 暴力の連鎖: 小説全体に満ちている陰惨な暴力は、米軍基地が沖縄を覆う巨大な暴力の投影であり、軍事力、経済力、権力による構造的な暴力の投影として解釈されます。圧倒的で非対称的な暴力に対し、憎悪は憎悪しか生まない「暴力の連鎖」が描かれています。

2. 沖縄の社会的な現実と絶望

小説の舞台設定は、1995年に米兵3人が小学生の少女を暴行した事件(少女暴行事件)の直後に設定されており、この事件が物語全体を支配する「大文字のレイプ」として機能しています。

- 絶望的な社会背景: 作中に描かれるのは「癒しの島」とは対極にある陰惨な暴力に満ちた沖縄の現実です。主人公カツヤは、姉が米兵にレイプされたのを目撃した過去を持ち、軍用地料で潤う家庭に育ちながらも、比嘉の支配下に置かれ、自立できず無力感にとらわれています。

- 抗議行動の無力さ: 事件に対する8万人もの抗議集会がテレビに映る場面があるものの、作中の若者の視点からは、このまっとうな抗議行動は「無意味な行動」として語られ、集まっても何も変えられないという絶望が描かれています。この絶望感こそが、カツヤ=沖縄が抱える問題の深さを映していると評されています。

- 極限の抵抗: 衰弱しきったマユが最後に、支配者である比嘉を殺し、さらにマクドナルドで米国人の少女を殺傷する行為は、米軍基地への一撃、あるいは「すべての沖縄人の代理としてアメリカに報復した」神話的な復讐として解釈されています。この暴力は、構造的な力を断ち切るための「唯一の方法」であるのか、という問いを読者に投げかけています。

3. 現代の政治問題への関連付け(菅野氏の視点)

菅野完氏は、この小説の構造を現代の外交およびエネルギー政策の問題にまで拡張して論じています。

- 日米交渉における「DV」構造: 菅野氏は、トランプ大統領が日本に対してサハリン2の放棄とアメリカ産シェールガスの購入を迫ってくる可能性がある状況を、**「DV(ドメスティック・バイオレンス)」**の関係になぞらえ、日本政府の関係者は『虹の鳥』を読むべきだと強く提言しています。

- 『虹の鳥』は必読書: 菅野氏は、売春を強いられる女性(マユ)、管理する男性(カツヤ)、そしてそれを支配するヤクザ組織(比嘉)の物語が、「アメリカ、日本、沖縄」の力学を表していると解説し、この小説は、その構造を表現するうえで「小説でないと表現できない」永遠のテーマであると述べています。

- 保守派との共通理解: また、菅野氏は、ナショナリストや民族自決を求める「ガチ右翼」も沖縄の現状を許せない立場から、この本を「絶対読め」と勧めてきたことに触れ、作品が描く支配構造への批判が、イデオロギーを超えて共鳴し得ることを示唆しています。

このように、ソース全体を通じて『虹の鳥』は、沖縄の悲惨な現実、基地問題、そして日米関係における非対称的な支配と暴力の構造を、文学的な隠喩を用いて鋭く描き出し、読者に対して現代の社会・政治構造を問い直すことを迫る「傑作長篇」、「強靱な批評精神に貫かれた小説」として位置づけられています。

「この記事が少しでも役に立った、面白かったと感じていただけたら、ぜひ下のバナーをポチッとクリックして応援をお願いします!

いただいた1クリックが、私のブログを続ける大きな励みになります😊

人気ブログランキング にほんブログ村

にほんブログ村

人気ブログランキング

コメント