序文:単なる失言ではすまされないXポスト

序文:単なる失言ではすまされないXポスト

2025/10/31YouTube動画の情報を基にした記事です

ジャーナリスト佐藤章氏がXに投稿した「いい国作ろうキャバクラ幕府バイ高市」コレうまいね。という一文は、単なる個人の不適切な発言として片付けられるべきものではない。この言葉は、日本社会に今なお深く根を張る性差別、そして「弱さ」への嫌悪、すなわち「ウィークネスフォビア」(弱者嫌悪)という深刻な病理を象徴する、極めて重要な事象である。本稿では、菅野完氏による鋭い批判と、男性学研究者の内田雅克氏の論考を手がかりに、このXポスト(旧ツイート)が露呈した問題の多角的な分析を通じて、その根底に横たわる社会構造と心理的メカニズムを解き明す。

1. 時代錯誤の表層:55年前から進歩なき言葉の刃

言葉は時代を映す鏡である。そして時に、菅野氏の認識がいかに時代の進歩から取り残されているかを残酷なまでに映し出す。佐藤章氏が用いた「キャバクラ幕府」という表現は、単に不適切であるという次元を超え、その思考様式が半世紀以上前から停滞しているという、より本質的な問題を我々に突きつける。この言葉選びの背後にある認知的歪みこそが、我々の分析の出発点となる。

1.1. 「キャバクラ幕府」という言葉の直接的な問題性

菅野完氏は、この言葉の根底にある差別性を厳しく指摘する。佐藤氏は、高市早苗氏という政治家を一人の「人間」や「政治家」としてではなく、男性に媚びを売る「お姉ちゃん」としてしか認識していない。菅野氏が喝破するように、高市氏を「女」として見ることは、すなわち「人間」として見ていないことであり、それは彼女を「歩く膣」としてしか認識していないことに等しい。この歪んだ視点こそが、「キャバクラ」という言葉を選択させたのである。

この非対称性は、他の事例と比較すれば火を見るより明らかだ。かつて安倍晋三氏がトランプ大統領に対し露骨に媚びへつらった際、誰一人として彼らを「ホストクラブ」と揶揄しなかった。男性政治家の追従は政治戦略と見なされる一方、女性政治家のそれが性的サービス業のメタファーで語られるのは、女性の服従を「自然」なものと見なすヒエラルキー思考、すなわちウィークネスフォビア(弱者嫌悪)に根差す構造的欠陥の表れに他ならない。

1.2. 55年前の「男めかけ」発言との比較

さらに驚くべきは、この認識の古色蒼然たるありさまだ。菅野氏が指摘するように、今から55年前の1969年、青島幸男氏は佐藤栄作首相を「財界の男めかけ」と表現し、当時ですら大きな問題となった。財界に媚びる首相への批判という文脈であったが、「めかけ」という女性を従属物として扱う言葉を用いたこと自体が、半世紀以上前の社会においても問題視されたのだ。

佐藤氏の「キャバクラ」という言葉は、この「めかけ」と本質的に何ら変わらない。根底にある女性蔑視の構造は全く同じであり、単により卑近な言葉に置き換えたに過ぎない。55年前ですら許容されなかった感覚が、2024年のリベラルを自認するジャーナリストから無自覚に発せられたという事実は、彼の感覚が半世紀以上もの間、危険な停滞を続けていることを証明している。

1.3. ボールルームにおけるマナーの無理解

佐藤氏の投稿が依拠した写真は、トランプ大統領が高市氏に手を差し伸べ、階段を降りるのをエスコートしている場面だ。菅野氏が解説するように、これは「20世紀的だが、今日でも通用するマナー」であり、公的な場(ボールルーム)における当然の振る舞いである。

しかし、佐藤氏はこの光景を「同伴出勤」や「キャバクラ」と解釈した。この解釈の歪みは、単なる無知では済まされない。それは、公的な場での儀礼を理解する教養の欠如であり、何よりも男女が並ぶ姿を性的なヒエラルキーの文脈でしか読み解けないという、凝り固まった偏見のイデオロギー的露呈なのである。

この表層的な時代錯誤感は、それ自体が問題なのではない。これは、日本社会の無意識下にインストールされた、より危険なオペレーティングシステム「ウィークネスフォビア」のバグが露呈した、ひとつの兆候に過ぎないのである。

——————————————————————————–

2. 心理的深層:「ウィークネスフォビア」(弱者嫌悪)という社会のOS

佐藤氏の時代錯誤な発言は、単なる個人の資質の問題ではない。その背景には、日本社会を蝕む心理的な構造、すなわち「ウィークネスフォビア」が存在する。この概念こそ、一連の問題の本質を読み解くための鍵である。

2.1. 「ウィークネスフォビア」の定義とその影響

精神科医のはぐP氏は、論考『ウィークネスフォビアを超えて』の中で、この概念を内田雅克氏の造語として引用し、「『弱』に対する嫌悪と、『弱』と判定されてはならないという強迫観念」と定義している。これは、「失敗は許されない」「弱いものは強いものに従え」という社会通念として、私たちの隅々にまで浸透している。この価値観は個人の主体性を奪い、失敗を恐れ、常に強者の顔色を窺うことを強いる息苦しい社会を生み出すのである。

2.2. なぜ人々は「弱者いじめ」をする政治家を支持するのか

このウィークネスフォビアという分析視角は、高市氏や安倍氏のような「弱者いじめ」を公然と行う政治家が、なぜ一定の支持を集めるのかというメカニズムを鮮やかに解き明かす。菅野氏が喝破するように、これは「弱者の自己防衛本能」に根差している。社会の中で自らを「弱い」と感じる人々が、他者を指さし糾弾する権力者に喝采を送る。それは、糾弾される「より弱い者」の存在を確認することで、「自分は指をさされる側ではない」という束の間の安心感を得るための行為なのだ。彼らは、自らが弱者として断罪されることへの恐れ(フォビア)から、権力者の弱者いじめに加担するのである。

2.3. 「キャバクラ幕府」発言とウィークネスフォビアの接続

佐藤氏の発言は、このウィークネスフォビアと分かち難く結びついている。彼が女性政治家を「キャバクラ」という言葉でしか表現できなかったのは、彼の思考が「強い男性/弱い女性」という厳格なヒエラルキーに支配されているからだ。力ある女性の存在は、この家父長制的な秩序を揺るがす脅威となる。彼女を性的で従属的なカテゴリーに押し込める行為は、その脅威を無害化し、自らの優位性を再確認しようとする、不安に駆られた防衛機制に他ならない。これこそ、はぐP氏が警鐘を鳴らす「力をベースにした時代遅れのOS」が、佐藤氏の中に深くインストールされていることの動かぬ証拠である。

そして、この根深い心理的問題は、社会におけるジェンダーロールと、それを維持してきた男性の責任という、より具体的で差し迫ったテーマへと我々を導いていく。

3. リベラル陣営の自己矛盾:その刃は誰に向いているのか

リベラル思想の根幹には、個人の尊厳の尊重と、性別や出自といった属性に基づく構造的差別の撤廃があるはずだ。しかし、佐藤氏の言説は、この基本理念と真っ向から対立する。菅野氏が指摘する通り、「左翼側、リベラル側の陣営がミソジニーにまみれすぎている」という病理が、ここに凝縮されているのだ。佐藤氏はリベラル言論人などではなく、その実態は「単なる日本の田舎のおっさん」に過ぎず、自らが掲げるべき旗を自ら汚しているのである。これは、批判者が無意識のうちに批判対象のイデオロギーを内面化してしまうという、腐食的なイデオロギーのフィードバックループに他ならない。

3.1. 構造的差別と「男性の責任」の放棄

高市氏がトランプ大統領の前で見せたような振る舞いを、個人の資質の問題として矮小化することはできない。あれは、女性が社会的に生き残るために特定のジェンダーロールを演じることを強いてきた、「男が作った日本の男尊女卑社会」が生み出した光景に他ならない。

であるならば、この構造を批判し、変革する責任は誰にあるのか。それは、被害者である女性側ではなく、原因を作り出してきた男性側にある。

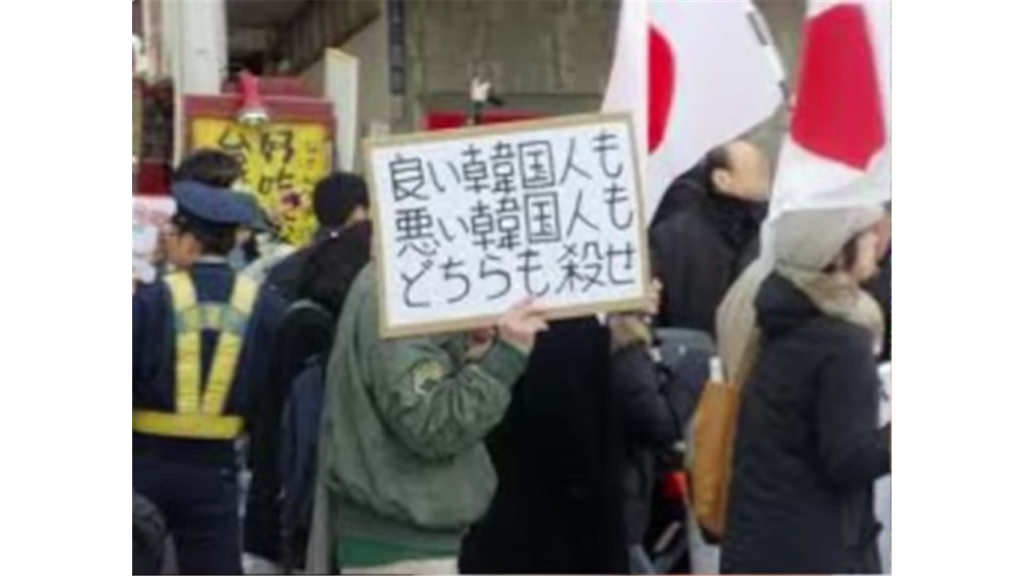

菅野氏がかつての「しばき隊」の原則を引いて説明するように、在日コリアンへのヘイトスピーチを止めるべき主体が、当事者ではなく、その差別構造を生み出した日本社会、すなわち日本人でなければならなかったのと同じ論理である。高市氏が演じざるを得なかったジェンダーロールを打破する責任は、男性にあるのだ。

佐藤氏の言動は、この「男性の責任」を完全に放棄した、無自覚かつ無責任なものである。彼は構造を批判するのではなく、構造の中で生きる個人を嘲笑することで、結果的にその差別構造を温存・強化する側に加担している。

3.2. 敵のイデオロギーの内面化

菅野氏は、「自民党の本質」を「女を女としか見ず、人間として扱わないこと」だと定義する。その何よりの証左は、党の分裂危機に瀕する問題の質にある。自民党は、憲法改正の順番、消費税減税、あるいはガソリン暫定税率といった国家の根幹に関わる政策でどれほど激しく議論が対立しても、「党が割れる」という事態には至らない。しかし、選択的夫婦別姓のような女性の生き方に関わる問題では、いとも簡単に分裂の危機が叫ばれるのである。

この定義に照らし合わせれば、佐藤氏の思考様式は驚くほど「ザ・自民党」的である。彼が高市氏を政治家=「人間」としてではなく、属性=「女」としてしか見ていない点は、彼が日々批判しているはずの自民党のイデオロギーそのものを内面化してしまっていることを示している。

リベラルを自称しながら、その思考の根底で敵の価値観を共有してしまっている。この深刻な自己矛盾は、単なる思想的な混乱に留まらず、政治的に致命的な失敗へと直結する。

——————————————————————————–

4. 批判の作法と戦略的敗北

政治批判において、「何を言うか」と同じくらい「どう言うか」は重要である。佐藤氏のような稚拙な批判は、倫理的な問題だけでなく、リベラル陣営にとって深刻な戦略的不利益をもたらす。

佐藤氏のような性差別的な揶揄は、敵対陣営に「フェミニズムを簒奪する」ための格好の口実を与えてしまう。高市氏の支持者たちが「女性が総理になったのだから、リベラルやフェミニストは喜ぶべきだ」といったプロパガンダを展開する言論空間において、リベラル側から発せられたミソジニー発言は、「偽善」のレッテルを貼る絶好の材料となる。それは、高市氏の政策に対する正当なフェミニストの批判と、佐藤氏のような不当な性差別的攻撃との間に「誤った等価関係(false equivalence)」を生み出し、リベラル・フェミニスト全体の主張の信頼性を根底から毀損させる。敵に「お前たちも同じではないか」と反論する武器を提供する、致命的な戦略的失敗である。

批判には品位と慎重さが不可欠である。菅野氏が提示する「ディセンシー(良識)」と「ケアフルネス(慎重さ))」という概念がそれだ。これは女性政治家への批判を禁じるものではない。むしろ、人格や属性への攻撃ではなく、その政策や言動、政治的実績を基に、的確かつ丁寧な言葉で批判する能力と品位を要求するのである。

佐藤氏の不適切な批判と、本来あるべき正当な批判の論点を比較すれば、その差は歴然としている。

| 佐藤章氏の不適切な批判 | 本来なされるべき正当な批判の論点 |

| 「キャバクラ幕府」という人格・属性への揶揄 | トランプ氏から要求されたとされる「サハリン2」の放棄問題 |

| 女性である点を強調した性差別的言説 | トランプ氏が高市氏を「タフ・ネゴシエーター」と評価したことの政治的意味 |

| 政策や政治行動から乖離した印象論 | 日本政府の公式発表と、米国側の高官の発言との間に存在する食い違い |

この対比が示すように、佐藤氏の言説は倫理的に問題があるだけでなく、政治的にも全くの無能である。彼は高市氏に対する極めて重要な批判の機会を、自らの低俗な言葉で潰してしまったのだ。

——————————————————————————–

結論:言論人としての死とリベラルへの警鐘

本稿で分析してきたように、佐藤章氏の「キャバクラ幕府」発言は、単なる失言では済まされない。それは性差別、歴史感覚の欠如、リベラルの自己矛盾、そして戦略的敗北という、幾重にも重なった深刻な問題を含んでいる。

結論として、このような言説を公に発信する人物は、もはや言論人としての資格を失っている。言論人にとって、これは一発退場ものの反則行為である。菅野氏の怒りに満ちた言葉は、その最終通告を代弁している。

「引退せぇ。もうこんなことしか言われへんねんやったら引退せんかいな。…筆を折れ。もう舌を抜け。」

しかし、この一件を佐藤氏個人の問題として矮小化してはならない。これは、日本のリベラル言論界全体が抱える構造的な病理への警鐘である。真に公正で平等な社会を目指すのであれば、まず自らの内に潜む差別意識や思考の怠惰と真摯に向き合う必要がある。敵を批判する言葉が、実は敵と同じ思想から発せられていないか。その刃が、本来守るべき人々や理念を傷つけていないか。リベラルを自称する全ての者に、より慎重で、知的で、品位ある言論を構築する不断の努力が求められている。

人気ブログランキング

コメント