序論:スウェットの「チラ見せ」という深淵なる探求

YouTube動画2025/11/18(火)朝刊チェック:やはり高市早苗内閣総理大臣閣下は偉大だ!

一見、些細な日常の悩み。しかし、そこには個人の美学と飽くなき探求心が凝縮されている。11月18日の配信は、スウェットの首元からインナーの白いTシャツを「チラッ」と見せる、というファッションのこだわりから幕を開けた。この「チラ見せ」は単なる着こなしの問題ではなく、菅野氏によれば「文化的なアイコン」であり、真のおしゃれの証左なのである。この一点への執着が、やがて着物文化、人間関係、そして痛烈な政治・メディア批判へと繋がっていく。本稿は、その縦横無尽な語りの核心を、豊かなエピソードと比喩表現と共に詳述するものである。

第一部:ファッションと身体性に根差す哲学

「黒留袖の比翼」に等しき「チラ見せ」の美学

菅野氏が5年の歳月をかけて追い求めたのは、スウェットとインナーが織りなす完璧な「チラ見せ」の実現である。この探求は、まるで求道者のごとき様相を呈している。

「自分の体に合うちょっと出続ける スエットと白Tの組み合わせ 5 年 かかっ た」

この絶妙なバランスは、単に服を組み合わせるだけでは達成できない。それは個々の体型、首の長さ、胸板の厚さ、腹の出具合によって千変万化する、極めて個人的な領域なのだ。菅野氏は、この繊細さを日本の伝統的な装束に見事に重ね合わせてみせる。

「これ 女の人やったら分かると思いますが黒留袖の比翼 と 一緒 です。…あれ 比翼出す 時 って 胸 の 形 お腹 の 出具合い 帯 の 締め 用 に よっ て こう 変わっ て くる じゃ ない です か。…あの比翼 を 出すのと同じぐらいね 人それぞれなんですよ これ」

この比喩は、「チラ見せ」が決してたやすいことではなく、身体と衣服との対話を通じてのみ到達しうる、高度な技術と美意識の産物であることを示唆している。菅野氏が「疲労のロバート・デ・ニーロかと言われるぐらい」の体型変化を繰り返しながら研究を重ね、最終的に見出した最適解が「Amazonで買ってる商品説明が半分以上日本語間違えてる中国製のよくわからないTシャツ」であったという事実は、この探求の奥深さと皮肉を物語っている。

ユニクロとラクダのパッチ:独自の金銭感覚と実用主義

菅野氏のこだわりは、金銭感覚にも独特の哲学として表れる。一般的に手頃とされるブランドに対する見方は辛辣だ。

「ユニクロでTシャツ買うとかお大尽ですよ。吉野屋行って味噌汁と卵つけるぐらいのお大尽です」

これは単なる安さの追求ではない。「貧乏を自慢したがるひねくれた人が多い」日本社会への批評であり、価格と価値を自身で判断するという強固な意志の表れである。

この実用主義の極致が、冬の着物における「ラクダのパッチ」への絶対的な信頼である。これは単なるラクダ色の肌着ではない。本物のラクダの毛でできた逸品であり、その最大の特長は「絶対静電気起きない」ことだという。菅野氏は、その驚くべき性能を具体的なエピソードで証明する。

ナイロンのウィンドブレーカーを着てパッチを手に持ち、お直し屋へ向かう道中、ドアノブに触れても全く静電気が起きなかった。しかし、店でパッチを手放し、同じ道を帰宅して自宅のドアノブに触れた瞬間、「パチンっ」ときた。

この体験談は、ラクダのパッチが単なる防寒具ではなく、科学的にも優れた機能を持つ素材であることを雄弁に物語る。しかし、その完璧な製品にも欠点はある。着物着用時にズレやすく、電車内で「半ケツの状態でモゾモゾモゾモゾしてる」というコミカルな苦悩もまた、菅野氏の語りの魅力の一部である。

第二部:コミュニケーションの流儀と人間関係の距離感

ファンとの理想的関係:「ファンなら黙ってろ」の美学

チャンネル登録者数が増えるにつれ、安易な賞賛や激励の電話が増えることへの嫌悪感を氏は隠さない。そこに見出すのは、故・立川談志師匠がファンに言い放ったという逸話の精神性だ。

「家元が銀座で飲んでたら『談志師匠ファンなんです』って一般人言った時に『ファンなら黙ってろ』って怒ったっていう話があるんです けど その通りでしょ って いう話」

この哲学は、ファンとの理想的な距離感に具体化される。神戸や姫路で遭遇したファンが見せる、声はかけたいが遠慮して「二歩後ずさる」という行動を、菅野氏は「分かってる」と高く評価し、アイコンタクトで「それでいい」と返す。

対照的に、京都や東京のファンの振る舞いは「おしゃれぞ」と絶賛される。すれ違いざまに「今朝の面白かった」とだけ告げて去っていくスマートさ。それは、相手の時間を奪わず、かつ的確にリスペクトを伝える、洗練されたコミュニケーションの極致なのだ。

初対面の作法:心斎橋のバーのママの至言

菅野氏が最も「正しい」と評価するコミュニケーションは、心斎橋のバーで初めて会ったママとのやり取りに集約されている。

店に入った瞬間、挨拶もそこそこに、ママは言った。「ほんまに顔でかいな」。 それに対する菅野氏の返答は「やかましわ」。

この初対面の会話を、菅野氏は「正しい」「おしゃれ」「素敵やな」と手放しで賞賛する。取り繕った社交辞令ではなく、本質を突いた率直な言葉の応酬こそが、真の人間関係の始まりであるという信念がそこにはある。自身の顔の大きさを「顔に手と足ついてあるようなもん」「額と頬にスポンサーつけようかな 縦売り2件ぐらい立つんちゃうか」と自虐するユーモアも、この哲学の裏返しと言えるだろう。

第三部:社会への警鐘と痛烈な批判

ゴミ拾いの偽善:日本代表サポーターと「掃除」の本質

菅野氏の批判の矛先は、社会の偽善へと鋭く向けられる。特に、サッカー日本代表サポーターが試合後に行うゴミ拾いを「美徳」とする風潮を、菅野氏は「精神の腐敗を呼ぶ」「下品」と一刀両断にする。

「こんなに正しく清く正しくサッカーを楽しむ私を見て、でしかないのよ。あれはね、精神の腐敗を呼ぶ。…ああこうやって我が国はもっぺん戦争するんだなと思う」

この行為の根底にあるのは「自己愛」であり、それは「程度の低い政治家が選挙活動の最初に掃除から始める」ことと同根であると喝破する。菅野氏によれば、掃除とは本来、美徳や利他行為ではない。

「掃除というのは極めて利己的な行為なんです。…5S 3S が何で重要かと言うとその現場に1億円を投化した時に500万のリターンがあるか 1000万のリターンをがあるかは 5S 3S で 決まるからです」

掃除は生産性向上や怪我防止といった、純粋に「銭儲けのため」の利己的な行為であり、それ自体は善でも悪でもない「当たり前」のことなのだ。この哲学を裏付けるのが、長嶋茂雄氏の二つのエピソードである。

- 自然薯事件:ファンが数日かけて丁寧に掘り出した長い自然薯を、受け取った瞬間に「ポキッ」と真ん中で折り、紙袋に入れた。これは、他人の労力よりも自身の利便性を優先する、プロの合理性と利己性の象徴として賞賛される。

- 深夜の素振り:合宿中、深夜に起き出し、寝ているチームメイトを踏みつけて外へ素振りに出ていた長嶋氏が、ある年からそっと人を避けて出るようになった。その年に彼は引退した。「他人のことが目に入るようになったということは、それは引退のサインですよ」。

これらのエピソードを通じ、プロフェッショナルとは利己性を突き詰める存在であり、そのための掃除は当然の行為であると論じる。それを美談に仕立て上げることこそが「堕落」であり、生産性の低下を招くと警鐘を鳴らす。

高市内閣への審判:「アホアホサークルクラッシャー内閣」

批判の頂点は、高市早苗内閣の統治能力に向けられる。特に台湾を巡る国会答弁は、国家運営の根幹を揺るがす「事故」であると断じ、その異常さを複数の鮮烈な比喩で描き出す。

| 比喩表現 | 説明 |

| 銀河英雄伝説と銭形平次の融合 | 80年かけて築き上げられた「書き言葉の蓄積」(=統治の連続性)という『銀河英雄伝説』の物語に、高市首相が突如として「黒門町の親分」や「バルタン星人」「銭形平二」を登場させたようなもの。官僚は、この断絶した物語の「間を埋める大量の紙を作らなあかん」という不毛な作業を強いられている。 |

| ジャズのアドリブ | 日経新聞が答弁を「アドリブ」と評したことに対し、「みんなが『A列車で行こう』を弾いてるのに、突然『ちゃんちきおけさ』をやりだしてる。それはアドリブとは言わない。病院行けって話」と一蹴。これは即興ではなく、全体の調和を無視した「無知」の産物であると断じる。 |

| 古典落語『火焔太鼓』 | 「鎮西八郎為朝が小野小町に送った手紙」というありえないものを売ろうとする道具屋の噺に、高市首相の支離滅裂な答弁を重ね合わせる。これを真に受ける支持者を批判し、有権者は道理のわかる「女将さん」のように、為政者の誤りを正すべきだと説く。 |

これらの比喩が示すのは、高市首相の言動が、これまでの国家としての歴史や文脈を全く無視した、思いつきの連続であるという痛烈な批判だ。菅野氏は、高市首相を「統治行為ということがどういう行為であるかということを知らないし興味もない」「革命分子」と断罪し、この「アホアホサークルクラッシャー内閣」の下では「官僚に自殺者が出かねない」と、極めて強い危機感を表明している。

第四部:メディアへの最終通告

最後に、菅野氏の怒りはメディア、特に朝日新聞に向けられる。批判は二点に集約される。

第一に、国会の「質問通告」問題を報じる記事の論点が根本的にずれていること。問題の本質は質問通告の是非ではなく、「政府の一員(国光副大臣)が国会のあり方に文句をつけた」という三権分立を揺るがす行為そのものであると指摘。この本質を見過ごすメディアの姿勢を「アホちゃうか」と切り捨てる。

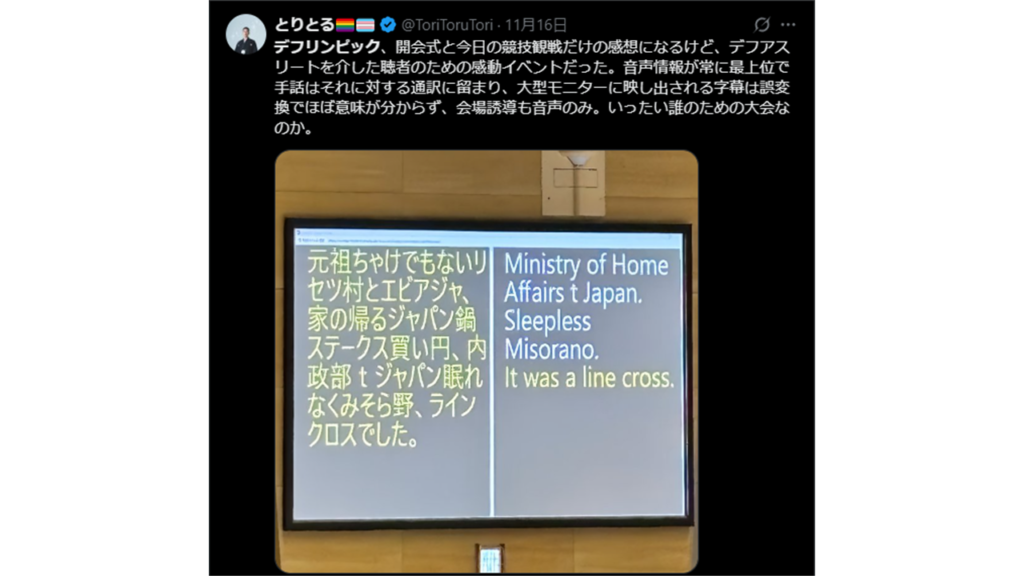

第二に、そしてより深刻なのが、デフリンピック報道における欺瞞である。朝日新聞が「見えるエール」と感動的に報じた裏で、現場では音声情報が優先され、当事者である聴覚障害者が置き去りにされていたという実態を告発。

この問題がより「罪深い」のは、朝日新聞がわずか2ヶ月前に、作家の市川沙央氏から全く同じ構図(障害者を置き去りにした偽善)を紙面で厳しく批判され、謝罪したばかりであるという事実だ。

「ごめんなさいと言って2ヶ月後に全く同じことをしている。…法人として存在価値がない」

「謝罪というのはごめんなさいと これ(お金で我慢してくださいと もう2度としませんがセットで謝罪です。…その再発防止が見えてこない」

この朝日の振る舞いは、日本がアジア諸国に対して行ってきた「謝罪なき謝罪」の構造と全く同じであると喝破する。口先だけの謝罪と補償を繰り返しながら、根本的な行動変容(再発防止)を示さない限り、それは真の謝罪たり得ない。この痛烈な批判は、「産経新聞以下」「即刻廃刊しろ」という、メディアに対する絶縁宣言ともいえる言葉で締めくくられる。

人気ブログランキング

コメント