はじめに

YouTube動画2025/11/20(木)朝刊チェック:すべての愛国者は、高市早苗内閣総理大臣を貶めるために台湾有事に関する質問を非常にしつこく何度も何度も繰り返した立憲民主党の岡田克也を絶対に許すな!

中国による日本産水産物の全面的な輸入停止。このニュースは連日メディアを賑わせ、政治的な議論を巻き起こしている。しかし、この問題を単なる貿易摩擦として片付けてはならない。これはスタンドアローンの経済問題ではなく、菅野氏が指摘するように、はるかに危険な歴史的パターンが繰り返されている兆候かもしれないからだ。高市総理の国会答弁を起点とするこの問題を3つの教訓から深く掘り下げ、私たちが今、歴史のどの地点に立っているのかを問う。

1. なぜ「曖昧さ」が重要だったのか?歴代総理が破らなかった暗黙のルール

第一の教訓は、日本の長年にわたる外交戦略「戦略的曖昧さ」からの決定的な逸脱である。

これまで岸田総理はもちろん、安倍氏や菅氏といった歴代の総理大臣は、台湾有事の可能性について具体的な言及を意図的に避けてきた。なぜなら、具体的な対応策を明かすことは、安全保障の定石に反するためだ。岸田総理も国会で**「我が国の国民の命や暮らしを守る手立てをその手の内を明らかにするということになる」**と述べたように、手の内を明かさない「曖昧さ」こそが、不必要な挑発を避け、国益を守るための重要な外交的作法であった。

しかし、高市総理はこの暗黙のルールを破った。台湾有事が日本の「存立危機事態」に該当する可能性について問われた際、「戦艦」や「ドローン」による攻撃、あるいは「米軍の来援を妨害する」武力行使があった場合など、極めて具体的なシナリオを例示してしまったのだ。

この確立された外交儀礼からの逸脱は、単なるスタイルの違いではない。菅野氏が指摘するように、これは根本的な外交上の失策であった。彼はこの答弁を**「歴代の内閣総理大臣は誰一人としてアホみたいな話をしなかった」**と厳しく断じ、国の舵取りを担う能力そのものに疑問を呈した。

この行動の軽率さは、チェスに例えることができる。相手に自分の次の手を「どの駒で、どこに進むか」を全て教えてしまうようなものだ。戦略的な駆け引きが求められる外交の舞台で、自ら選択肢を狭め、相手に格好の攻撃材料を与えてしまったのである。

2. 言葉が「現実」になった時:水産物輸入停止という即時の報復

第二の教訓は、不用意な言葉が即座に厳しい現実となって跳ね返ってきたことである。

高市総理の具体的な答弁は、中国を刺激するのに十分だった。その報復は驚くほど迅速かつ的確だった。中国は、日本産水産物の全面的な輸入停止という、具体的な経済的圧力を行使したのだ。この動きは「中国 水産物輸入を提出す 首相答弁に民衆以下 国連でも大批判 孤立狙う」と報じられ、日本を外交的・経済的に孤立させようとする明確な意図が示された。

この事態に対し、日本のインターネット上では「ホタテなんか別にアメリカとイギリスとフランスに売ったらええやないか」といった楽観的な声が多く見られた。しかし、菅野氏は、この反応こそが事態の深刻さを全く理解していない証拠だと指摘する。単純な代替市場を探せば解決するという発想は、より根深く、危険な問題の本質を見誤らせるのだ。

3. 最も恐ろしい兆候:「90年前の日中戦争前夜とそっくり」という警鐘

そして、これが最も重要かつ恐ろしい第三の教訓である。ネット上に見られる「他の国に売ればいい」という一見無邪気な楽観論こそ、専門家を最も戦慄させている。問題なのはその感情自体ではない。それが、破滅へと向かった90年前の国民感情の、一字一句違わぬ「響き」であるという事実だ。

菅野氏は、現在の状況、すなわち「中国による日本製品の排斥運動」と、それに対する「他の国に売ればいい」という日本国内の反応が、ある時代の光景と不気味なほど重なると警告する。

日中戦争の前夜とそっくりだ

この言葉は単なる比喩ではない。90年前、日中関係が破局へと向かう中で、全く同じ議論が交わされていた。「他の国に売ればよい」という安易な考え方は当時も今も変わらないと彼は指摘し、「田舎の人が考えることってずっと一緒なの」と、その歴史感覚の欠如に恐怖を覚えている。

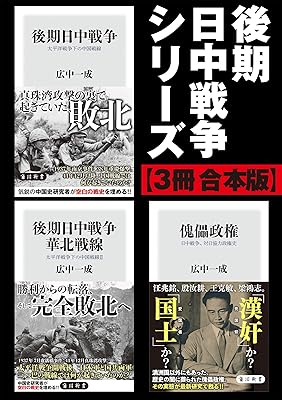

この警告は、日中戦争の専門家である広中教授の言葉によってさらに重みを増す。

中国と意見対立はすれど、それが戦争まで行ってしまい、さらにそれを半分弱が支持することは良くないことです

この指摘が示すのは、外交的な対立が、世論の後押しを得て、いかにして制御不能な戦争へとエスカレートしていくかという危険なプロセスそのものである。不用意な政治家の発言と、それを無批判に支持する世論が組み合わさる時、歴史の悲劇は繰り返されるのかもしれない。

おわりに

今回の一連の出来事を振り返ると、明確な因果関係が見えてくる。まず、長年守られてきた外交の規範(曖昧さの維持)が破られた。それが具体的な経済的報復(水産物禁輸)を招き、そして、その状況全体が、専門家たちに歴史の暗い一章(戦争前夜)を想起させている。

我が国がホタテの売上という経済的損失を計算している間に、はるかに大きな、計算不能なリスクが迫っている。それは、私たちが歴史からの警告を無視した時に支払うことになる「歴史的なツケ」である。その請求書が、もう間もなく届こうとしていることに、私たちは気づいているだろうか。

人気ブログランキング

コメント