1. 序論:世論を二分した質疑応答の深層

YouTube動画2025/11/20(木)朝刊チェック:すべての愛国者は、高市早苗内閣総理大臣を貶めるために台湾有事に関する質問を非常にしつこく何度も何度も繰り返した立憲民主党の岡田克也を絶対に許すな!

記事の要約と図解

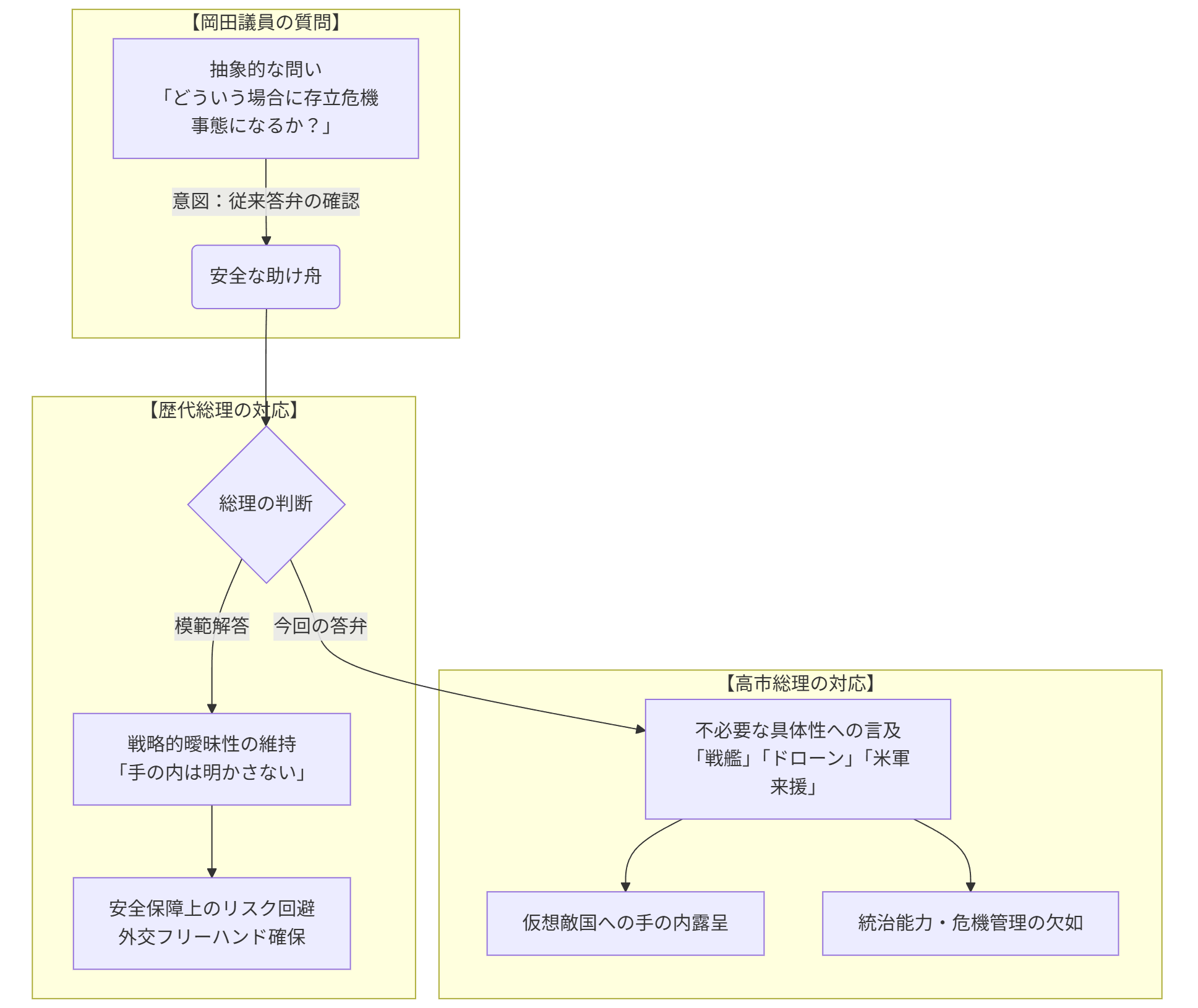

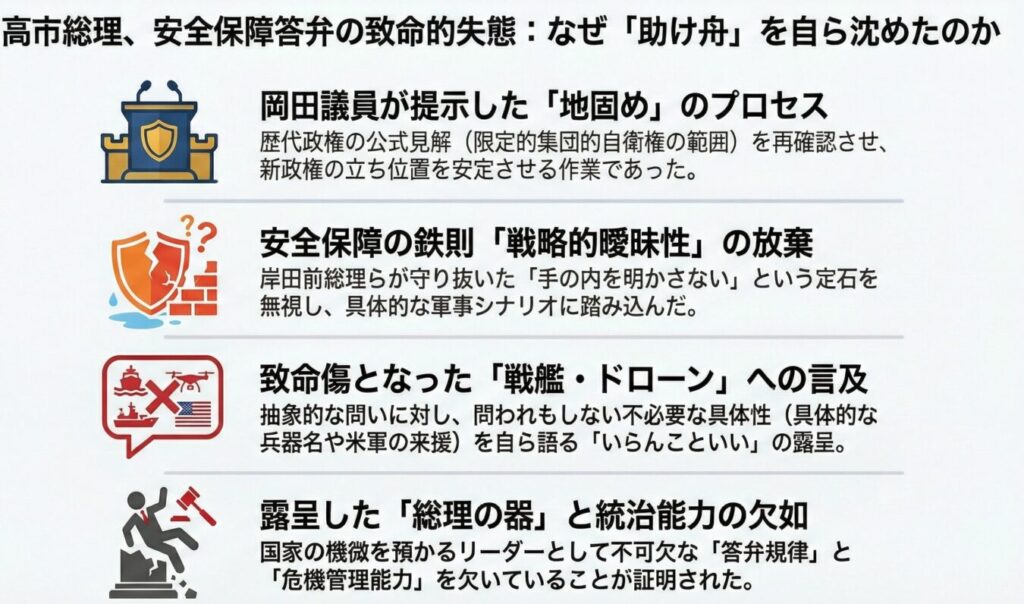

【結論】 高市早苗総理の国会答弁における失態は、岡田克也議員による「罠」ではなく、高市氏自身の「統治能力の欠如」による自爆である。岡田氏は歴代政権の解釈を確認する「助け舟(定石)」を出したが、高市氏はその意図を理解できず、本来秘匿すべき軍事シナリオ(戦艦やドローン)を具体的に語るという、安全保障の鉄則である「戦略的曖昧性」を自ら破壊する致命的なミスを犯した。

【ポイント3選】

1. 助け舟の無視:岡田議員の質問は、新政権の解釈が従来通りであることを確認する「地固め」であり、本来は高市氏を守るための簡単な問いだった。

2. 戦略的曖昧性の放棄:岸田・安倍ラインであれば「手の内は明かさない」とかわす場面で、高市氏は聞かれてもいない「戦艦」「ドローン」等の具体例を列挙し、国益を損なった。

3. 支持層の矛盾:「高市はよく言った(正当性)」と「岡田の質問が悪い(誘導)」は論理的に両立しない。この矛盾に気づかない熱狂が、日本の政治言説を劣化させている。

高市早苗総理と立憲民主党・岡田克也議員による国会質疑は、世論を「岡田議員による誘導尋問」と「高市総理の決定的失態」という二つの見解に引き裂いた。しかし、この二元論は本質を見誤っている。本稿は、菅野完氏の分析を基軸に、この質疑応答を冷徹に解剖する。これは単なる失言や党派的な応酬ではない。その深層には、国家指導者に必須の答弁規律、危機管理能力、そして安全保障におけるコミュニケーション戦略という、統治の根幹に関わる問題が横たわっているのだ。

本稿を通じて、岡田議員の質問がいかに高市政権の足場を固める「助け舟」であったか、そして、高市総理の答弁がいかにその舟を自ら転覆させる致命的なエラーであったかを論証していく。まずは、多くの人が「罠」と誤解した岡田議員の質問の真意から分析を始めよう。

2. 質問の解剖:岡田議員は「罠」を仕掛けたのか、それとも「土台」を固めたのか

世論の一部が「誘導尋問」と断じた岡田議員の質問は、実のところ、高市新政権の安全保障政策が従来の政府見解から逸脱しないことを確認し、その立ち位置を安定させるための、極めて周到なプロセスであった。菅野氏が「自民党の先輩みたいだ」と評したように、この質疑は高市政権を陥れるどころか、むしろ「守る」という逆説的な役割を果たしていたのである。この種の質問は通常、与党議員が新政権の政策の継続性を示し、国内外を安心させるために行うものだ。岡田議員は、その与党の役割を代行していたに等しい。

2.1. 限定的集団的自衛権の「再確認」というプロセス

質疑の序盤、岡田議員は新政権の安全保障政策の「継続性」を担保する作業に徹した。彼はまず、「他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使」、すなわちフルスペックの集団的自衛権は憲法上認められないという歴代政権の公式見解を高市総理に確認させた。

これに対し、高市総理は「政府の見解に変更はございません」と明確に答弁し、従来の路線を継承する姿勢を示した。続けて岡田議員は、法制局長官にも、存立危機事態と武力攻撃事態が「ほぼ重なり合う」とする過去の答弁を現在も維持しているかを確認し、「見解に変わりはございません」との言質を引き出した。この一連のやり取りは、高市政権が歴代自民党政権の安全保障路線を逸脱しないことを内外に示す、いわば「地固め」の作業に他ならなかったのだ。

2.2. 歴代総理が示した「安全保障の常識」という手本

そもそも、台湾有事のような機微に触れる問題に対し、日本の総理大臣が取るべきとされる「模範回答」は、とうに確立されていた。高市総理には、その定石に従うという、極めて容易な選択肢が存在したのである。

その手本を示したのが、岸田文雄前総理だ。彼は、安全保障の鉄則とは「手の内を明かさない」ことだと明確に示していた。具体的な軍事シナリオへの言及は、まさに「安全保障の世界の常識」に反する、と釘を刺したのだ。この戦略的曖昧性は、外交的柔軟性を維持し、仮想敵国を不必要に刺激することを避け、日本が特定の行動に縛られるのを防ぐための知恵である。安倍晋三氏や菅義偉氏といった歴代総理も同様に、中国の琴線に触れる問題には「総合的に合理的に判断する」といった表現に終始し、決して具体的なシナリオには踏み込まなかった。

ではなぜ、高市総理だけがこの確立された定石から逸脱し、自ら危険な領域へと足を踏み入れてしまったのか。

3. 逸脱の瞬間:高市総理の「不必要な具体性」という致命的エラー

高市総理の失態を決定づけたのは、岡田議員の質問が罠でも何でもなく、歴代総理であれば容易に一蹴できたはずの、ありふれた抽象的な問いだったという事実である。問題の核心は、高市総理が、問われもしない「不必要な具体性」へと自ら踏み込み、国家指導者として致命的な規律の欠如を露呈した点にある。菅野氏が言うところの「いらんこといい(不必要なことを話す)」という彼女の資質が、国家のトップとして許されざるエラーを引き起こしたのだ。

3.1. 投げかけられた抽象的な問い

岡田議員が高市総理に投げかけた質問は、彼女が過去に発言した「台湾の海上封鎖が存立危機事態になるかもしれない」という点について、「どういう場合に存立危機事態になるのか」という、極めて「漠っとした」抽象的なものであった。

これは、岸田前総理が示した「模範回答」で、いとも簡単にかわせる質問だ。「手の内を明かせないため、具体的な言及は差し控える」と一言述べれば、質疑はそこで終わっていたはずだ。菅野氏が「どこにも誘導尋問はなかった」と断言するように、これは罠ではなく、総理の危機管理能力を測るごく一般的な問いに過ぎなかった。

3.2. 戦略的曖昧性の放棄:「戦艦」「ドローン」への言及

しかし、高市総理はこの抽象的な問いに対し、自ら具体的な軍事シナリオの世界へと踏み込んでしまった。彼女は、海上封鎖が「戦艦で行われ」、それを解くために「米軍が来援をし」、さらに「ドローンも飛び」といった状況を想定し得ると、極めて具体的かつ不必要な答弁を展開したのである。

菅野氏が「ここでアウト」と断じたのは、まさにこの瞬間だ。歴代政権が堅持してきた「手の内を明かさない」という安全保障の鉄則を、総理自らが破棄してしまったのである。この答弁は、単なる言葉のアヤではない。国家の安全保障戦略の根幹を揺るがしかねない、極めて危険な逸脱であった。この失態が意味する、より深く構造的な問題について、次章で考察を進める。

4. 失態の深層:統治能力の欠如と劣化した政治言説

高市総理の一連の答弁は、単なる失言では片付けられない。この一件は、個人の資質の問題が国家のトップに求められる統治能力の欠如に直結するという事実を白日の下に晒した。そしてそれは、日本の政治言説そのものの劣化をも映し出す鏡である。

4.1. 問われる「総理の器」:危機管理能力と政治的成熟度

高市総理の答弁が暴き出した本質的な問題は、対中外交の次元を遥かに超える。これは国家の機微を預かる最高指導者として、彼女が根本的な適格性を欠いているという動かぬ証拠である。岸田前総理の模範回答との比較は、その欠如を鮮明に浮かび上がらせる。国家の機密情報を管理し、対外的なメッセージを統制するという、リーダーに不可欠な規律を守れなかったことは、紛れもなく「統治能力の欠如」に他ならない。

菅野氏は、この点を捉え、高市総理は「総理の器じゃない」と断じている。中国がどう反応するかという次元の話ではない。国を預かる能力に欠ける人物が総理大臣の地位にあること自体が、国家にとってのリスクなのだ。この答弁は、その冷徹な現実を国民に突きつけたのである。

4.2. 「好き嫌い」が理屈を超える時代の危うさ

さらに深刻なのは、この明らかな失態を擁護し、逆に岡田議員を非難する世論が形成されたことだ。菅野氏が指摘するように、彼らの主張は「高市の発言は正しい」と「岡田の質問が悪い」という、論理的に両立し得ない二つの命題を同時に肯定する矛盾を孕んでいる。

この単純な論理が通用せず、矛盾した擁護がまかり通るのは、政治的な議論が理屈ではなく「好き嫌い」という感情論に支配されているからだ。この感情的で論理を無視した言説は、単なるネット上の現象ではない。それこそが、高市総理のような基本的な政治的規律を欠いた指導者を「あり」としてしまう知的環境そのものである。公的言説の劣化と、リーダーシップの基準の崩壊は、まさに同じコインの裏表なのだ。

5. 結論:一つの答弁が映し出す、日本のリーダーシップの現在地

高市総理と岡田議員の質疑応答は、単なる国会論戦の一幕として消費されてはならない。この一件が浮き彫りにしたのは、台湾有事という個別の政策課題ではなく、日本のトップリーダーに求められる、より普遍的で深刻な資質の問題である。それは、国家の命運を左右する政治的コミュニケーション能力、危機管理能力、そして何よりも知的な誠実さだ。

岡田議員は、確立された「定石」という名の助け舟を出した。しかし、高市総理はその意図を汲むことができず、自ら戦略的曖昧性という砦を放棄した。この決定的な失態は、彼女個人の資質の問題であると同時に、日本のリーダーシップが直面する現在地を映し出す鏡でもある。

政治家の言葉の重みを真に理解し、感情論を排してその資質を冷徹に評価する理性の涵養こそが、我々市民に課された喫緊の課題である。私たち一人ひとりが、この一件を教訓として胸に刻まなければならない。

人気ブログランキング

コメント