1. はじめに:一見もっともらしい「2つの意見」

YouTube動画「高市さんの台湾有事答弁は何も間違っていない!」という主張と「立憲民主党の質問が悪い!」という主張が併存する矛盾に気づけない低能たちが日本を滅ぼすんですなぁ:15分朝刊チェック 2025年11月19日

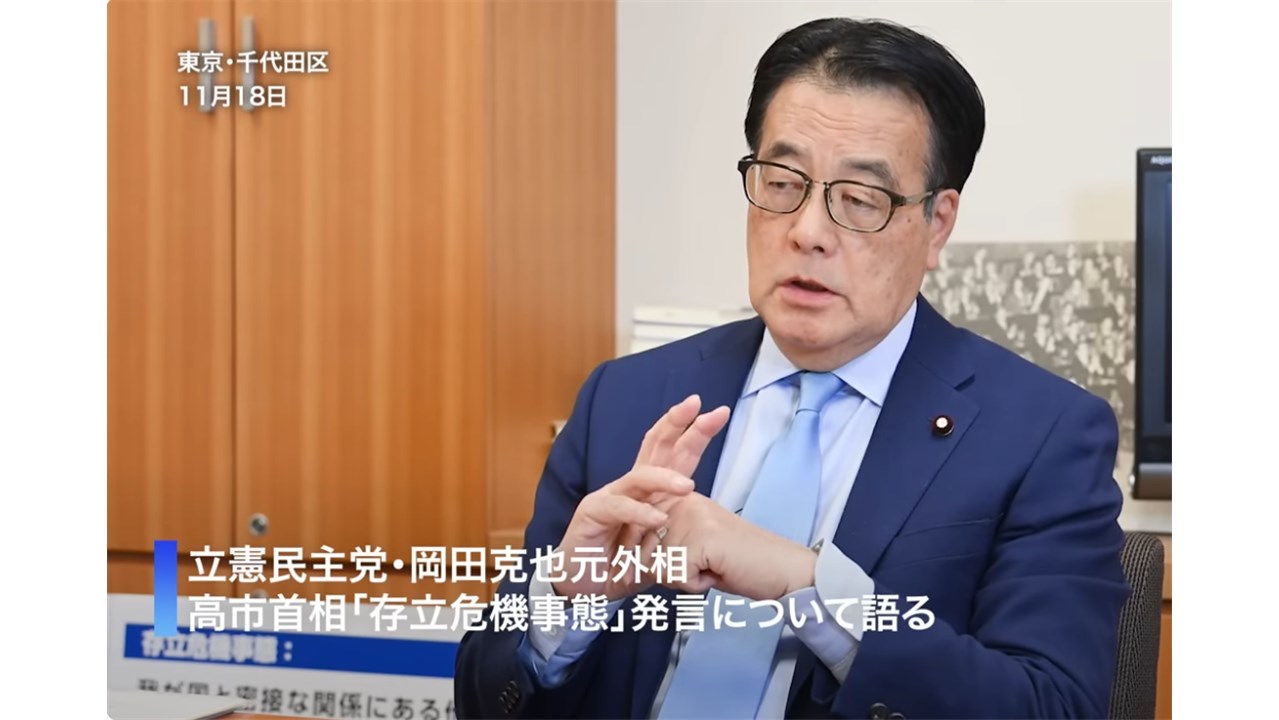

高市氏の国会答弁をめぐり、インターネットやテレビでは様々な意見が交わされています。その中でも、特に多く見られる代表的な意見が次の2つです。

意見A:「高市さんはよく言った。国会ではっきり物を言ってすごい」

意見B:「そもそも立憲民主党が、あんな質問をしたことが悪い」

この2つの意見は、どちらも高市氏を擁護する立場に見えるため、一見すると何の問題もないように感じられます。そのため、多くの人がこの両方の意見を同時に持ってしまいがちです。

しかし、ロジカルシンキングの視点から見ると、この2つの意見は論理的に「両立し得ない」重大な矛盾を抱えています。

菅野氏は、なぜこの2つの意見が同時に成立しないのか、その論理構造を分かりやすく解き明かしていきます。では、一見するともっともらしいこの2つの意見が、それぞれどのような論理的土台の上に成り立っているのか、分解してみましょう。

2. 対立する意見の根拠を整理する

2.1. 主張A:「高市さんはよく言った」の論理

この主張を持つ人々が評価しているのは、高市氏の答弁の**「内容」そのものよりも、「国会ではっきりと物を言った」というその姿勢**です。私たちは、複雑な問題に対して白黒をはっきりさせる力強い態度に、一種の頼もしさを感じてしまう傾向があります。

この主張の根底にある価値観は、**「明確な意思表示は素晴らしい」**という考え方だと言えるでしょう。

2.2. 主張B:「立憲民主党の質問が悪い」の論理

一方、こちらの主張を持つ人々が問題視しているのは、立憲民主党の質問が**「結果的に大きな問題を引き起こすきっかけとなった」**という点です。これは、そもそも波風を立てなければ平穏が保たれるはずだという、リスク回避的な思考の現れです。

この主張の根底にある価値観は、**「問題の発生は未然に防ぐべきだ」**という考え方に基づいています。

——————————————————————————–

これら二つの主張は、それぞれ単独で見れば一つの意見として成立します。しかし、この二つを組み合わせた瞬間に、なぜ論理的な破綻をきたすのでしょうか。次章で、その核心に迫ります。

3. 論理の鎖:なぜ「2つの意見」は矛盾するのか

まず、大前提として理解すべきは、**「国会における質問と答弁は、原因と結果のように結びついた一連の行為である」**ということです。質問という「原因」があって、答弁という「結果」が生まれます。この関係性を無視して、両者をバラバラに評価することはできません。

この前提に立ち、2つの思考実験を行ってみましょう。

思考実験①:もし『高市氏の答弁は素晴らしい』を真とするなら?

- 前提:高市氏の答弁は「素晴らしい(よく言った)」と評価する。

- 原因:その素晴らしい答弁を引き出す「きっかけ」となったのは、立憲民主党の質問である。

- 結論:したがって、論理的な結論は「立憲民主党は良い質問をした」となり、菅野氏が指摘するように**「ありがとう立憲民主党、その質問をしてくれてって言わなきゃいけない」**と、むしろ感謝すべきことになるのです。

思考実験②:もし『立憲民主党の質問は悪い』を真とするなら?

- 前提:立憲民主党の質問は「悪い(問題を引き起こした)」と評価する。

- 結果:その悪い質問に対して、問題のある答弁(=悪い結果)をしてしまったのが高市氏である。

- 結論:したがって、論理的な結論は「高市氏はなぜあのような答弁をしたのか」となり、答弁そのものを批判すべきです。まさに菅野氏が指摘するように**「高市さんなんて答弁したんだと怒らなかんはずです」**。

——————————————————————————–

この2つの正しい論理の流れを踏まえることで、多くの人が陥っている「矛盾」がどこで発生しているのか、はっきりと見えてきます。次の章で、その構造を図解してみましょう。

4. 矛盾点の可視化:論理のねじれを解き明かす

前章で解説した2つの正しい論理の流れと、多くの人が陥りがちな「矛盾した主張」を比較すると、以下の表のようになります。

| 思考の出発点(前提) | 論理的に正しい結論 | 陥りがちな矛盾した結論 |

| 高市さんの答弁は良い | 立憲民主党の質問も良い | 立憲民主党の質問は悪い |

| 立憲民主党の質問は悪い | 高市さんの答弁も悪い | 高市さんの答弁は良い |

この表が示す矛盾の正体は、思考の『前提』と『結論』を、都合よくすり替えている点です。論理のルールを無視し、一方の思考の『前提』と、全く別の思考から導かれる『結論』を恣意的につなぎ合わせているのです。

これが「論理のねじれ」です。まさにソースが指摘するように、以下の言葉がこの矛盾を的確に表現しています。

「**[高市]**さんよく言った後 立憲民主党なんて質問するんだっていうのはセットにならないです」

思考の出発点(前提)と、そこから導かれる結論には、一貫性がなければなりません。

5. まとめ:思考停止に陥らないために

これまでの分析を総括すると、「高市さんよく言った」と「立憲民主党の質問が悪い」という2つの意見が両立しない理由は極めて明快です。「称賛に値する素晴らしい答弁」と「問題を引き起こしただけの悪い質問」。この2つを無理やりつなげることは、「見事なゴールは、質の悪いパスから生まれた」と主張するようなもので、原因と結果の関係を完全に無視した、論理の根本的な誤りなのです。

このような明らかな論理的矛盾に無自覚であることについて、菅野氏は、この思考停止状態を「要は何も考えていないんです」と、実に3度も繰り返して痛烈に批判しています。これは、物事の表面的な部分だけを見て、その背景にある原因と結果の関係性や、構造的なつながりを深く思考していない状態を意味します。

この事例から私たちが学ぶべき教訓は、政治家の発言などを評価する際に、「原因(質問)」と「結果(答弁)」を常にセットで捉え、一貫した論理で考えることの重要性です。

今後、皆さんが様々な情報に接する際には、ぜひ一度立ち止まって、自問してみてください。「この結果を『良い』とするなら、その原因も評価できるか?」「この原因を『悪い』とするなら、その結果も批判的に見るべきではないか?」——この自問こそが、思考停止を乗り越え、物事の本質を見抜くための強力なツールとなるでしょう。

人気ブログランキング

コメント