1. はじめに:政治家の失言から見える、根深い病巣

YouTube動画2025/11/15高市早苗台湾発言に関する若干の解説と今後の読書会の予定についてから

さて、高市早苗氏の台湾を巡る発言が波紋を広げています。しかし、これを単なる外交問題として捉えるならば、我々はこの国の本質的な病理を見誤ることになります。歴史を振り返れば明らかなように、国が滅びるのは戦争によってではありません。国が滅びる時というのは、いつだって「アホ」によって滅びるのです。高市氏の発言は、まさにその兆候に他なりません。

この発言の本当の深刻さは、中国やアメリカ、台湾に迷惑をかけているという対外的な側面にあるのではありません。それ以上に、国内の統治機構、すなわち国家の意思決定プロセスを完全に無視しているという「統治の崩壊」にこそ、その本質的な危険が潜んでいるのです。かつて自民党が、民主党政権を「官僚機構を無視している」と激しく批判しましたが、今や高市氏がそれと全く同じ構造の愚行を犯している。国家の統治プロセスそのものを破壊しかねないこの振る舞いこそ、国を内側から崩壊させる真綿のような毒なのです。

そして、この問題の根源は、単なる一政治家の資質に帰結するものではありません。その背景には、日本社会全体に深く根を張る、ある共通した歴史認識の欠如が存在します。本講演では、この深層に潜む病理、すなわち「日中戦争における敗北の否認」という問題に焦点を当て、その構造と現代への影響を白日の下に晒していきたいと思います。

2. 日中戦争における「本当の敗因」の直視

まず問いたいのですが、我々は日中戦争における日本の敗北の理由を、正しく認識しているでしょうか。一般に語られる敗因と、その本質的な理由との間には、実は巨大な溝が存在します。そして、この「本当の敗因」を直視することこそが、現代日本が抱える病を診断するための不可欠な第一歩となるのです。

日本の敗因について、多くの場合、次のような二つの見方が対比されます。

- 一般的な誤解: 「中国大陸が地理的に広大すぎた」「英米が背後で中国を支援していた」といった、責任を外部に求める外的要因論です。

- 本質的な真相: しかし、本当の敗因は徹頭徹尾、内部にありました。それは、規律を破り、無謀な錦州爆撃を行った石原莞爾や、独断で国境を越え満州に軍を進めた林銑十郎のような軍人一人処罰できない、「ガバナンスが崩壊した軍隊」内的要因です。

組織の規律が崩壊し、統制が取れなくなった軍隊が戦争に勝てるはずがありません。この核心を、私は次のように指摘したいと思います。

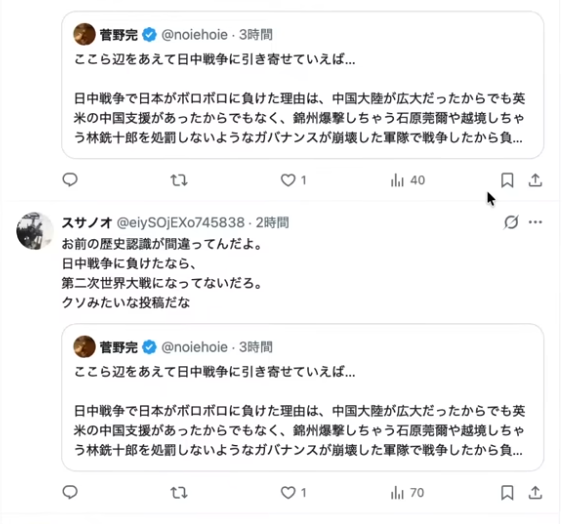

「日中戦争で日本がボロボロに負けた理由は中国大陸が広大だったからでも英米の中国支援があったからでもなく(中略)ガバナンスが崩壊した軍隊で戦争したから負けた」

つまり、日本は敵に負ける以前に、組織として自壊していたのです。驚くべきことに、この本質を現代の政治家の中で唯一、的確に見抜いた人物がいます。公明党の斎藤鉄夫代表です。彼は高市氏の発言を「国を乱すことに繋がる」と断じました。これは、外交問題という表層の奥にある、国家統治の規律が崩壊するという本質的な危険性を正確に捉えた、極めて重要な指摘です。

このように、組織的欠陥という根本原因から目を背け、外的要因に責任を転嫁し続ける姿勢こそが、現代に至るまで続く歴史認識の歪みを生み出す温床となっています。そしてその歪みは、「敗北の否認」という、より深刻な集団的病理へと繋がっていくのです。

3. 「敗北の否認」という集団的病理

日本人が日中戦争での敗北、とりわけ「中国に負けた」という事実を心理的に受け入れられない。この「否認」の構造は、いわゆる右派・左派といった政治的立場を易々と超越して、日本社会に広く、深く浸透している集団的な病理です。

この感情の根は、敗戦直後の1945年8月の時点にまで遡ることができます。当時の国民の声を記録した資料には、次のような言葉が生々しく残されています。

「米英に対しては矢も得ないとしても支那に頭を下げるなんて癪に障る」

この「中国に負けたとは認めたくない」という屈折したプライドは、形を変えながら現代に至るまで脈々と受け継がれています。その醜悪な現れをいくつか見てみましょう。

- ネット上の反応: SNSには「日中戦争に負けたなら第二次世界大戦になっていないだろ」といった、歴史の基本的事実すら理解できない、思考停止と呼ぶべきコメントが溢れています。

- 知識層の言説: より巧妙な形で現れるのが、「日本は中国を含む連合国に負けた」という表現です。一見客観的ですが、ここには「日本を打ち負かしたのはあくまで米英であり、中国はその連合国の一員だったに過ぎない」という、中国の役割を矮小化しようとする無意識の心理が透けて見えます。強大な相手に負けるのは仕方ないが、かつて見下していた相手に負けたとは断じて認めたくない、という心理です。

- リベラル層の傾向: そして、戦争の悲惨さを語るリベラル層でさえ、この否認の構造と無縁ではありません。彼らは戦争の記憶を満州からの引き揚げの苦労話といった個人の悲劇的な体験談に回収しがちです。しかし、個々の悲劇は事実だとしても、その「被害」の物語を強調することは、結果として「国家として侵略しに行って、ボコボコにしばかれて帰ってきた」という、国家としての加害と惨敗という不都合な真実から目を逸らす機能を果たしてしまっているのです。

我々が直視すべき現実は、日本軍の敗北がいかに「惨めで、情けなく、徹底的」なものであったか、という一点に尽きます。その敗北の惨めさは、菅野完が人気格闘家の朝倉未来に喧嘩を挑み、一方的に打ちのめされるような、「井上尚弥なんてあんなチビ行けるやろ、俺より背低いやんけ言うて殴りかかった菅野完ぐらいボッコボコに負けています」と滑稽ですらある完敗でした表現しています。後期日中戦争における日本軍は、まさしく釈迦の手のひらの上で翻弄される孫悟空であり、敵の掌中でなすすべもなく消耗していったのです。

多くの日本人は、敗戦の記憶を東京大空襲や原爆投下、沖縄戦といった「被害」の記憶と結びつけます。しかしその記憶の影で、中国戦線における「加害」の歴史と、何よりも「惨敗」したという歴史が忘却の彼方に追いやられている。この根深い「敗北の否認」こそが、現代日本のあらゆる問題の根源となっているのです。

4. 歴史認識の欠如がもたらす現代的帰結

過去の戦争に対するこの歪んだ認識は、単なる歴史観の問題に留まりません。それは現代の外交や安全保障、ひいては国家の品格そのものに、深刻な悪影響を及ぼし続けています。

そもそも、高市氏のような無責任な発言が一定の支持を得てしまう土壌があること自体、日本が中国に「クソダサく負けている」という歴史的事実を国民レベルで認識していないがゆえの現象です。この歴史的無自覚は、東アジアにおける日本の立ち位置を根本的に誤らせます。

我々は、以下の事実を骨の髄まで理解せねばなりません。

- 現代の台湾と中国大陸が対立する、その根本的な原因を作ったのは、他の誰でもない我々日本人です。

- 朝鮮半島が今なお分断されている状況も、元をたどれば日本の侵略と植民地支配に行き着きます。

我々こそが地域の「揉め事の原因を作った」張本人である。この事実を完全に棚に上げ、あたかも中立的な第三者であるかのように現在の東アジアの対立に口を出す。この態度は、知性的な言葉で糊塗するのをやめ、率直に評価するならば、まさしく「キモい」としか言いようのない倒錯したものです。

ここで重要なのは、「中国が怖いから刺激しない」といった対症療法的な思考ではありません。問われているのは、当事者としての根本的な自覚です。この歴史的無自覚が続く限り、日本が国際社会において真に責任ある国家となることは永遠にないでしょう。

5. 結論:真の再生への道――「惨めな敗北」の学習から

それでは、この根深い病理を克服し、日本が真の再生を遂げるために、我々は何をすべきなのでしょうか。

日本の戦後責任を巡る議論では、昭和天皇の戦争責任、731部隊の残虐行為、従軍慰安婦や徴用工の問題などが重要視されてきました。これらが重要なテーマであることは論を俟ちません。

しかし、私が最も強く訴えたいのは、それら全ての議論の大前提として、まず取り組むべきことがある、ということです。それは、「日本が日中戦争でいかに無様で、惨めで、徹底的に負けたか」という動かしがたい事実を、1億2000万人の日本人一人ひとりが骨身に染みるまで認識することです。

「敗戦の否認をやめること」。これこそが、他のすべての戦争責任の議論をより深く、より誠実に理解するための不可欠な土台となります。この「クソダサく負けた」という現実を直視して初めて、我々は自らが犯した残虐行為の罪深さを真に理解できるのです。

「歴史観は読む本によって違う」などという、本を読まない人間の常套句はもはや通用しません。 「ちゃんとした本を読めば、同じことしか書いていない。日本は徹底的に負けたのです」。 この厳然たる事実から逃げることなく、真正面から学ぶこと。それこそが、過去の過ちを乗り越え、未来への責任を果たすための、唯一の道であると菅野氏は語っています。

人気ブログランキング

コメント