序論:高市大臣の問題提起が暴いた根深い病巣

YouTube動画2025/11/8「高市総理が午前3時に勉強会しなきゃいけないのは立憲民主党や共産党などの質問通告が遅いからだ!野党は質問通告2日前ルールを守れ!」とか言ってしまうほど知能劣悪な弱者のみなさんが知っておくべきこと。の要約

高市早苗大臣が「午前3時に勉強会をしていた」という一件が、政界に波紋を広げた。インターネット上では「野党の質問通告が遅いからだ」という批判が飛び交い、大臣の多忙さに同情する声も上がった。しかし、この騒動は単なる大臣個人の問題や、野党の戦術批判に矮小化できるものではない。むしろ、これは安倍政権以降に常態化し、日本の統治能力そのものを蝕みつつある国会審議の深刻な機能不全を象徴する、根深い病巣の表出に他ならない。

本稿では、この一件を入り口として、日本の政治が抱える構造的な問題を多角的に解き明かす。まず、所謂「質問通告ルール」の変遷と、その背景にある無理な国会日程の実態を明らかにする。次に、昭和の緊張感ある国会と現代の形式化した国会を比較し、官僚組織の変質と政治家の能力低下がいかにして進んだかを論証する。最終的に、これらの国会劣化が、日本の政治家育成能力と外交交渉力にまで及ぼす深刻な影響を考察する。この問題は、我々の未来そのものに関わる喫緊の課題なのである。まずは、問題の直接的な原因とされる「質問通告の遅れ」という主張の真偽から、この複雑な構造を解きほぐしていこう。

——————————————————————————–

1. 「質問通告の遅れ」という虚構:誰が国会を機能不全に陥れたのか

高市大臣の勉強会問題を巡り、最も声高に叫ばれたのは「野党の質問通告が遅い」という主張であった。一見、この理屈は正しく聞こえるかもしれない。しかし、これは国会運営の実際を全く理解していない、表面的な批判に過ぎない。問題の本質は、野党の姿勢ではなく、国会日程そのものに仕組まれた構造的な欠陥にある。

今回、問題となった予算委員会の日程は、衆議院の代表質問の翌日に設定されていた。これは極めて異例かつ無理な日程である。なぜなら、野党が予算委員会で具体的な質問を作成するためには、まず代表質問に対する政府の答弁を聞く必要があるからだ。政府がどのような方針を示し、どう答えるかを見極めなければ、論点を絞った建設的な質疑は不可能である。代表質問の答弁を聞く前に予算委員会の質問を通告せよというのは、**「大谷翔平がピッチャーの投球前にホームランを打つのと同じくらい無理な話」**なのである。投手も投げていないのに打席から快音が響けば、それは不正行為以外の何物でもない。

そもそも、このような前例のない過密日程を組んだこと自体が、政府・与党側の深刻な「段取りミス」に他ならない。断言するが、明治時代の帝国議会、あるいは戦時中の国会ですら、これほど非論理的な日程は組まれなかった。問題の責任は、論理的に質問の準備ができない野党にあるのではなく、このような日程を強行した国会運営の当事者、すなわち政府・与党側にあることは明白だ。

しかし、この表面的な責任論の背景には、より根深い国会の構造変化が存在する。なぜ、政府・与党はこれほどまでに「想定問答」に固執し、予測不能な質疑を恐れるようになったのか。その答えは、昭和の時代から続く国会のあり方が、安倍政権以降、決定的に断絶してしまったことにある。

——————————————————————————–

2. 失われた緊張感:昭和の国会と安倍政権以降の国会の決定的断絶

現在の国会が抱える機能不全の根源を理解するためには、歴史的な視点からの比較分析が不可欠である。かつて、緊張感あふれる真剣勝負の議論が政治家を育てた昭和時代の国会と、官僚が用意した「答弁作文」を読み上げるだけの形式的な場と化した現代の国会。この二つを対比することで、我々が何を失ってしまったのかが鮮明に浮かび上がる。

2.1. 議論が政治家を育てた時代:大平正芳元首相と「通告外質問」

今から約45年前の参議院予算委員会。後に「コロンビア・トップ」の名で知られる下村泰議員が、大平正芳首相に問いかけた。「総理は『口唇口蓋裂』という言葉を聞いたことがございますか」。大平首相は静かに首を横に振る。質問内容を事前に全く知らなかったのだ。議員が「俗にいう三つ口です」と補足すると、首相は初めて頷いた。

この一幕は、当時の国会のあり方を象徴している。これは単なる抜き打ちテストではない。下村議員は、厚生省内でこの治療の保険適用に向けた動きがあることを掴んでおり、国会という公の場で「日の玉ストレート」を投げ込むことで、水面下の動きを表に引きずり出し、政治決着を迫ったのだ。結果、その場で厚生大臣から「次回の診療報酬の改定には必ず保険の対象に出したい」という前向きな答弁を引き出した。この真剣な議論が可能だった背景には、現代の国会が失った3つの要素があった。

- 通告外質問の存在: 議員は独自の情報収集に基づき、政府の用意した想定問答にない鋭い質問を投げかけることができた。これは、情報を持つ議員と政府による、高度な政治的駆け引きの場であった。

- 気概ある官僚の役割: 当時の閣僚席の後ろには、決済権限を持つ超一流の官僚が控えていた。彼らは、予測不能な質問が出た際にその場で答弁を作成し、大臣を補佐する能力と気概を持っていた。彼らが忠誠を誓うのは時の総理大臣ではなく**「天下国家のため」**であり、国家にとって正しいと信じる政策を臆せず進言できたのだ。

- 政治家の即応能力: そして何より、首相や大臣には、こうした予測不能な質問にも動じず、自らの言葉で議論を交わすだけの高い能力と度量が求められた。国会は、政治家を鍛え上げる最高の訓練の場として機能していたのである。

2.2. 「答弁作文」のための国会:内閣人事局と官邸主導という劇薬

しかし、安倍政権以降、国会のあり方は根本的に変質した。その最大の要因は、「内閣人事局」の設置と**「官邸主導」の強化**という劇薬にある。これらの制度は、官僚組織の文化を根底から覆した。

内閣人事局によって高級官僚の人事権を官邸が完全に掌握した結果、官僚は「天下国家」ではなく総理大臣の顔色を伺いながら仕事をする「ヒラメ官僚」へと変貌を遂げた。国家への奉仕という矜持を、一人の為政者のキャリアへの忠誠と引き換えてしまったのだ。これは、制度的な誇りの崩壊に他ならない。さらに官邸主導の強化は、各省庁のエース級人材を国会対応から官邸との調整役に引き剥がし、省庁自体の国会対応能力を著しく低下させた。

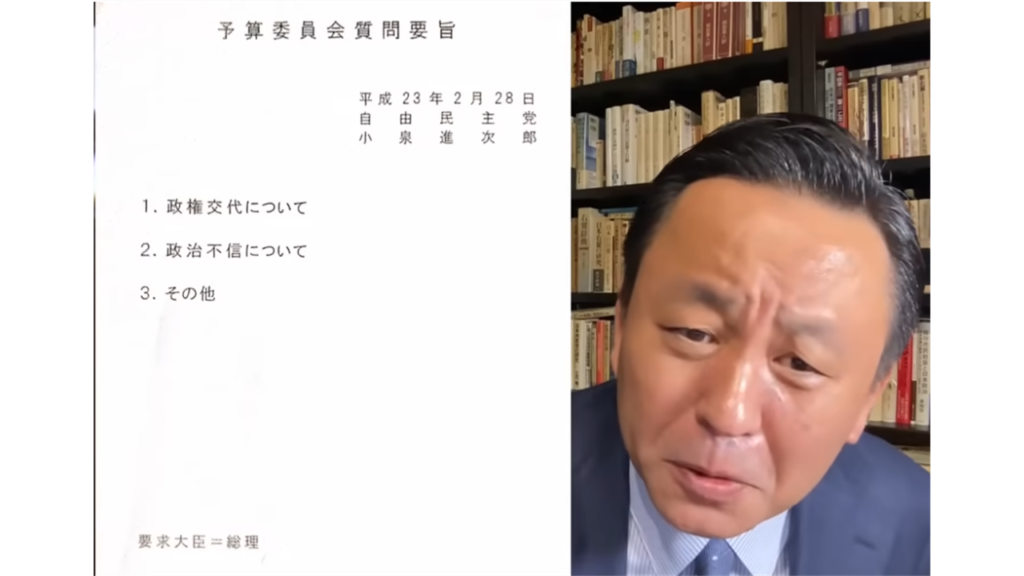

この構造変化を象徴するのが、かつて自民党が野党時代に小泉進次郎氏が提出した「要求大臣=総理」とだけ書かれた紙一枚の質問通告である。民主党政権時代、官僚たちは「それは政治家が答えるべきことです」と突っぱねる矜持がまだ残っていた。しかし、安倍政権以降の官僚に、それは不可能になった。

結論として、「質問通告2日前ルール」がこれほどまでに厳格に運用されるようになったのは、野党を縛るためではない。それは、予測不能な質問に対応する能力も度胸もない指導者を守るため、国会の仕組み自体を捻じ曲げた結果なのである。かつての指導者たちができていた真剣勝負を避けるため、システム全体が劣化させられたのだ。この国会の変質は、議会内の問題に留まらず、日本の統治能力そのものを深刻な危機に陥れている。

——————————————————————————–

3. 国会劣化がもたらす三重の国力低下

国会審議の質の低下は、単なる議会内の問題ではない。それは、官僚組織の弱体化、政治家の能力低下、そして外交力の喪失という、国家の根幹を揺るがす「三重の危機」を引き起こしている。

3.1. 人材の空洞化:魅力なき職場と化した霞が関

現在の官僚の仕事は、時の権力者のために答弁を調整し、政権に都合の悪い質問を差し戻すといった、創造性とは無縁のものに変質してしまった。かつては、東京大学や京都大学のトップ層が国を動かすという気概を持って集った霞が関は、今や優秀な人材にとって魅力のない職場と化している。

その結果、官僚に採用される人材の質に、危機的な状況が指摘されている。かつてのトップ層からGMARCHへ、そして今や**「ひょっとしたら日東駒専の時代がやってくる」**とまで囁かれるほど、その質の空洞化が懸念されているのだ。政策立案の最前線から、知の空洞化が静かに進行している。

3.2. 茶番劇が蔓延る議場:「育たない」政治家たち

国会の劣化は、与党議員の質をも蝕んでいる。現在の国会では、与党議員による質疑が「田舎芝居」と揶揄されるような、形式だけの茶番劇と化しているのだ。官僚が質問とそれに対する政府答弁の両方を作成し、議員はそれをただ読み上げるだけ。これは、有権者の知性を侮辱し、立法府の存在意義を自ら否定する、自己満足の哀れな演劇に過ぎない。

このような「ぬるい」国会では、政治家が政策を深く学び、答弁能力を磨き、有権者の負託に応えるという、本来不可欠な訓練が一切行われない。真剣勝負の場が失われ、政治家は育たず、全体の質の低下に歯止めがかからない。これは、議会制民主主義の自殺行為に等しい。

3.3. 国際社会で戦えない指導者:内弁慶が招く外交敗戦

国会審議の劣化がもたらす最も深刻な帰結は、外交交渉力の喪失である。国内の国会で、辻元清美氏や蓮舫氏といった野党議員との真剣勝負すら避け、「答弁書に書いてない」の一言で議論から逃げるような首相や大臣が、国際社会の舞台でプーチン氏、トランプ氏、習近平氏といった百戦錬磨の指導者たちと渡り合えるはずがない。

国会とは、本来、政治家にとって最高の訓練の場である。その真剣勝負のリングを自ら無力化し、ぬるま湯に変えてしまうことは、日本の外交交渉力を根本から削ぎ落とす行為に他ならない。この三重の危機は、遠い霞が関や永田町の話ではない。それは、我々国民一人ひとりの安全と繁栄に直結する、紛れもない我々自身の問題なのである。

——————————————————————————–

4. 結論:国民の代表たる国会を取り戻すために

本稿で論じてきたように、高市大臣の「午前3時」問題は、単なる一過性の騒動ではない。それは、安倍政権以降に定着した国会の深刻な劣化と、それがもたらす国力低下という、巨大な氷山の一角に過ぎない。

国会の本来の役割とは何か。国家予算約115兆円という金額は、東京・日本橋の道路元標から種子島まで届くほどの一万円札の束に相当するという。国会とは、我々国民が汗水流して納めたこの莫大な税金の使い道を、国民の代表として厳しく精査する神聖な場である。その崇高な議論を、為政者が「書いてない」の一言で放棄することは、主権者である国民に対する冒涜に他ならない。

我々は、憲法の原点に立ち返る必要がある。憲法は国会を**「国権の最高機関」と定め、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」**と規定している。これは、内閣が国会に対して絶対的な説明責任を負うという意味だ。内閣ごときが、国権の最高機関である国会の議論に指図をすることなど、本末転倒なのである。現状は、行政府が立法府を官僚的手続きと政治的惰性によって支配するという、緩慢な憲政の危機に他ならない。

今、求められているのは、国会審議を本来あるべき緊張感に満ちた真剣な議論の場に戻すことだ。昭和の時代のように、予測不能な質問が飛び交い、政治家が自らの言葉と知性でそれに立ち向かう。それこそが、有能な政治家を育て、官僚組織を健全化させ、ひいては日本の未来を守る唯一の道である。国会の機能不全は、政治家だけの問題ではない。この国の主権者として、我々はこの劣化をこれ以上、決して許してはならない。

人気ブログランキング

コメント