2026/1/28(水)朝刊チェック:みなさんが「右傾化」と呼んでいるものは「右傾化」ではなく「バカ化」であるし、高市政権とその支持者は「右」ではなくむしろ真逆の「極左反体制分子」と呼ぶべき人々である件

私が菅野完でございます。1/28(水)朝刊チェックの時間がやってまいりました。頑張っていかなあかんなぁ~言うてるところなんですけど

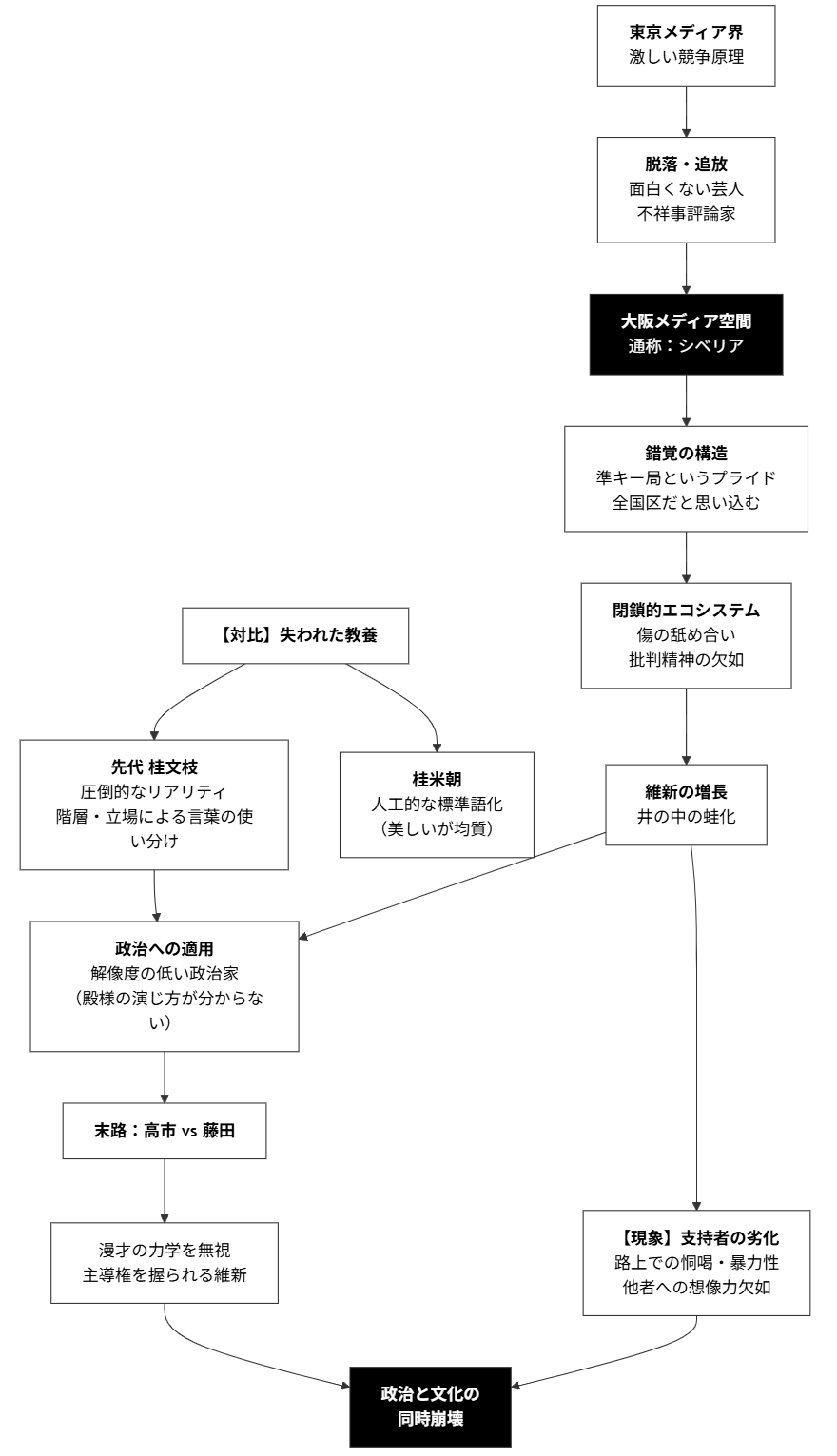

記事の要約と図解

【結論】 大阪の政治的異形(維新)を育てたのは、東京からあぶれた人間が吹き溜まる「シベリア」と化した大阪メディアの閉鎖性である。また、落語や漫才といった古典芸能が持つ「人間関係の機微」や「階層のリアリティ」を読み解く教養が失われたことで、政治家と支持者の質は底なしに劣化している。

【ポイント3選】

- メディアのシベリア化:大阪のテレビに出ているのは東京で通用しなくなった「出がらし」であり、その閉じた言論空間が「井の中の蛙」としての維新支持層を培養している。

- 古典芸能に見る「解像度」:桂米朝の「人工的な美」に対し、先代桂文枝は階層ごとの言葉遣いを完璧に再現した。この「社会を見る目の解像度」の欠如が、現代政治の薄っぺらさに直結している。

- 漫才の力学と政治:漫才コンビ名の並び順(後ろが強い)という法則すら理解できず、高市早苗の横で棒立ちになる維新・藤田幹事長は、芸としても政治としても三流である。

■ 【徹底解説】大阪メディアは「シベリア」である ― 「井の中の蛙」が生んだ維新政治と、落語が教える「真実」

今日もまた、不都合な真実を話さなければならない。

前回、私は氷河期世代を食い物にした社会構造について語った。だが、その「バカ化」を加速させ、特定の政治勢力を増長させている土壌がどこにあるか。

その答えは、西にある。

大阪だ。

はっきり言おう。大阪のメディア空間は、もはや正常な言論空間ではない。

あれは、東京から見た「シベリア(流刑地)」である。

東京からの「流刑地」としての大阪

関西の人間は、自分たちが見ているテレビ番組が「全国区」あるいは「それに準ずるもの」だと信じている。

「準キー局」などという、プライドをくすぐる言葉に騙されてはいけない。

冷静に画面を見てほしい。そこに映っているのは誰だ?

東京の競争に敗れた「出がらし」たち

東京のワイドショーから消えた芸人。

セクハラやパワハラで表舞台を追われた評論家。

東京の熾烈な競争原理の中で「面白くない」「使えない」と判断され、事実上の「都落ち」をしてきた連中だ。

本来であれば社会的な制裁を受けて退場すべき人間が、大阪という「シベリア」に送られ、そこで傷を舐め合いながら、あたかも自分たちがご意見番であるかのように振る舞っている。

それが、大阪のテレビの正体だ。

「井の中の蛙」を強制される悲劇

地方局、例えば仙台や熊本のローカル番組なら、まだ健全だ。「これは地元のお話です」という謙虚な前提があるからだ。

しかし大阪は違う。東京と同じセット、同じようなタレントを使いながら、中身だけが腐っている。

視聴者は、ローカルに切り替わったことにすら気づかず、「これが日本の世論だ」と錯覚させられる。

「強制的な井の中の蛙」状態。

この閉鎖的で歪んだ空間こそが、維新という、地域政党としても国政政党としてもあまりに未熟な政治勢力を、批判なしに肥大化させた培養器なのだ。

維新支持者の「顔」に見る精神の荒廃

その結果、何が生まれたか。

路上で維新の街宣に群がる支持者たちの姿を見てほしい。

先日、あるプロテスター(抗議者)が撮影した一枚の写真が話題になった。維新の支持者が、抗議者の襟首を掴み、警察の制止も聞かずに首を絞め上げんばかりの形相で恫喝している写真だ。

ロバート・キャパ級の「決定的瞬間」

私はこの写真を見た時、ロバート・キャパの『崩れ落ちる兵士』並みの衝撃を受けた。

これは「ピューリッツァー賞」ものだ。

なぜなら、そこには「維新を支持するとはどういうことか」という本質が、どんな名文よりも雄弁に写し出されていたからだ。

他者への想像力の欠如。

議論ではなく暴力で解決しようとする短絡さ。

そして何より、漂う「品性のなさ」。

これが、シベリア化したメディアが育て上げた、現代の「政治的熱狂」の正体である。彼らの顔にモザイクを入れる必要などない。公衆の面前で政治活動として暴力を振るう人間に、プライバシーなど存在しないからだ。

桂文枝と桂米朝に見る「リアリティ」

政治の質は、文化の質とリンクする。

大阪の政治がここまで劣化したのは、大阪が誇るべき「古典芸能の教養」を捨て去ったからではないか。

ここで少し、落語の話をさせてほしい。

大阪には二人の天才がいた。人間国宝・桂米朝と、先代の桂文枝(五代目)だ。

世間では米朝を神格化するきらいがあるが、私はあえて言いたい。

「リアリティ(現実の手触り)」においては、文枝の方が一枚上手だったと。

「人工的な美」vs「本寸法のリアル」

米朝の大阪弁は美しい。だが、あれは東京の人にも分かるように再構築された「アーティフィシャル(人工的)な船場言葉」だ。均質化されているのだ。

対して、文枝の『立ち切れ線香』を聴いてみてほしい。

丁稚、番頭、若旦那、そして御寮人さん。それぞれの階層、立場によって、使う言葉、イントネーションが明確に違う。

かつての大阪には、「町」と「階層」による厳然たる言葉の違いがあった。文枝はそれを完璧に演じ分けた。これが「解像度」だ。

政治家に欠ける「殿様の演じ方」

今の政治家に欠けているのは、この文枝のような「社会を見る目の解像度」だ。

例えば『目黒のさんま』という噺がある。最近の落語家(あるいは政治家)は、弁当を忘れた家来に対して殿様を怒鳴らせる演出をする。

これは間違いだ。

殿様というのは、生まれながらの特権階級であり、庶民の生活を知らない「無知ゆえの愛嬌」がある存在だ。ガツガツ怒ったりしない。「サンダユウ、あの空を飛ぶ鳥は弁当を使ったか?」と、とぼけたことを聞くのがリアリティなのだ。

社会の階層構造や、権力者の振る舞いに対する「観察眼」が死んでいる。 だから、今の政治家の言葉は誰の心にも響かない。ペラペラなのだ。

漫才の力学:高市早苗と棒立ちの藤田幹事長

今の政治を斬るには、高尚な政治理論など不要だ。もっと分かりやすい、コテコテの「漫才」の力学で見れば、その腐りきった実態が一発で透けて見える。

象徴的な地獄絵図が、先日の秋葉原にあった。 マイクを握りしめ、青筋を立てて絶叫する高市早苗。その横には、まるで置物のように維新の会・藤田幹事長が並び立っていた。

高市は何と叫んだか。「委員長ポストが『他の党』に渡っているから法案が通らない」だと。 聞いていて耳を疑った。この発言には、有権者を舐め腐った「二重の欺瞞」と、隣にいる男への「強烈な侮辱」が隠されているからだ。

まず、数字の嘘だ。 高市は「法案を通すために委員長ポストが必要(だから勝たせろ)」と喚くが、衆院ですべての委員長ポストを独占するために必要なのは「絶対安定多数(261議席)」だ。しかし、彼女自身が解散前に掲げた勝敗ラインはどこだ? 「与党で過半数(233議席)」だろうが。 自分たちは233を目指すと公言しておきながら、261なければ実現しない「委員長独占」ができないと嘆いてみせる。要するに、「できないのはお前らが議席をくれないせいだ」という責任転嫁だ。この論理的破綻を、平然と大衆の前で垂れ流す。その神経の図太さには反吐が出る。

だが、もっと罪深いのはその言葉選びだ。 彼女は「野党」と言わずに、あえて「他の党」と言い換えた。なぜか? 「野党」と言ってしまえば、選挙協力のフリをして隣に立っている維新を除外することになるからだ。 あえて「他の党」と括ることで、自民党以外の全て、つまり**「隣に立っているお前(維新)も含めて邪魔なんだよ」**と、公衆の面前で言い放ったのだ。

ここで冒頭の「漫才」の話に戻る。 相方が舞台上で「お前が邪魔だ」と言ったんだ。普通なら、「おい! 俺のこと言うてんのか! 一応味方やろがい!」と食い気味にツッコミを入れる場面だ。それが政治の、いや、関西人の流儀だろう。

しかし、藤田幹事長はどうしたか。 怒るでもなく、ツッコむでもなく、ただ虚空を見つめて「棒立ち」していただけだ。 高市の毒気に当てられたのか、それとも自分がコケにされていることすら理解できないほど「おぼこい」のか。 自民党の傲慢極まりない論理と、それを黙認してへらへら笑っている維新の主体性のなさ。高市の演説は、この国の政治が「終わっている夫婦漫才」以下であることを、残酷なまでに証明してしまった。

メディアはシベリア化し、支持者は凶暴化し、政治家は芸の基本すら忘れている。

大阪の没落は、経済の問題ではない。

「文化」と「知性」の敗北なのだ。

人気ブログランキング

コメント