2025/12/7 斎藤元彦の悪質な差別発言に気づけなかった自分への批判と今後の対応について

1. 序論:見過ごされた差別と言葉の重み

本稿は、ある一つの「見過ごされた」差別発言の分析を起点とする。菅野完氏は、その分析に入る前提として、痛切な自己批判から話を始める。ジャーナリストとして斎藤元彦兵庫県知事の記者会見の場に居合わせながら、決定的な差別発言をその場で糾弾できなかったこと。この一点こそが、問題の根深さと、日常に潜む差別の巧妙さを物語っている。この見過ごされた一言を解剖することの戦略的重要性を共有することが、本稿の目的である。

菅野氏はこの見落としについて、自らを厳しく断罪するほどの過ちであったと述べる。

「僕は目の前で起こった差別発言をその場で怒るというホモサピエンスとしての義務を遂行することができませんでした」

彼が問題視する差別は、「朝鮮人出ていけ」といった剥き出しのヘイトスピーチとは次元が異なると言う。むしろ、それよりも「もっと悪質で人間性を根底から否定するような差別発言」だと指摘する。それは、日常の会話の中に善意の仮面を被って巧妙に紛れ込み、私たちの認識をすり抜けていく。だからこそ、多くの人々はそれに気づくことすらできず、結果として差別構造の維持に加担してしまうのだ。

菅野氏は、斎藤知事の発言という具体的な事象を丹念に解剖していく。しかしその目的は、単なる個人批判に留まらない。その一言の背後に横たわる、日本社会が抱える構造的な病理を解き明かし、私たち一人ひとりがどのように思考し、行動すべきかを問うことこそが、真の目的なのである。

2. 差別の構造:なぜ差別は「善意」の顔をして現れるのか

私たちは差別をどのように理解しているだろうか。「差別は、された側が傷つくからいけない」——これは一見すると正論に聞こえるが、菅野氏によれば、問題の本質を見誤らせる危険な思考停止である。この一般的な道徳論から脱却し、差別の本質を構造的に捉え直すことこそ、真の解決に向けた第一歩となる。

菅野氏の核心的な主張は、極めてドライなものだ。彼は「差別がダメな理由は当事者が傷つくからではない」と断言する。当事者が傷つく事象は世の中に無数にあり、それだけでは差別の特殊性を説明できない。差別が真に糾弾されるべき理由は、より大きな、社会全体の損失にあると彼は論じる。

「そういう差別的な制度や慣行がある社会は腐るから」「(もっと端的に言えば)資本主義、金儲けの邪魔」だからダメなのだと。

この視点に立つと、差別の最も厄介な側面が見えてくる。菅野氏の洞察によれば、社会に存在する差別の99.9%は、憎悪や悪意の形では現れない。むしろ、「笑顔と善意と親切心」と共にやってくるというのだ。

- かつて、「女は学校に行く必要がない」と娘に告げた父親がいた。その行動は紛れもない女性差別だが、彼の内心を深く掘り下げれば、そこには娘の将来を案じる「愛と親切心」があったのかもしれないと菅野氏は例を挙げる。

- 在特会が叫ぶような憎悪に満ちたデモは、多くの人がイメージする「差別」の典型例だが、あれはむしろ「珍しい差別」である。大半の差別は、悪意のない日常的な笑顔の中で、無自覚に行われていると彼は指摘する。

この分析が示すのは、「悪意の不在」こそが差別の温床となるという構造だ。人々は善意に基づいていると信じているため、自らの言動が差別であるとは夢にも思わない。だからこそ、差別は道徳や個人の「優しさ」の問題としてではなく、社会の制度やシステムの問題として捉えなければならないと菅野氏は主張する。個人の感情に訴えるだけでは、この根深い構造を解体することはできないのだ。

この理論的枠組みを用いて、具体的な事例を分析することで、斎藤知事の発言がいかにこの「善意の顔をした差別」の典型例であるかが明らかになる。

3. 事例分析:斎藤知事の「自ら」発言に潜むマイクロアグレッション

理論から実践へ。ここでは、斎藤知事の記者会見という具体的な場面が詳細に分析される。公の場で発せられた一見無害な言葉の中に、いかに巧妙で根深い差別意識が潜んでいるのか。このミクロな分析こそが、社会に蔓延する無意識の偏見を炙り出すための、最も強力なレンズとなる。

発言の背景

12月3日、兵庫県は障害福祉サービス事業所で作られた商品の統一愛称を「ここいろひん」と決定したことを発表した。多様性やユニバーサル社会の実現を目指す、という趣旨の記者会見であった。

問題の発言

会見の中で、読売新聞の記者が新設される特別支援学校に関する質問をした。斎藤知事は、学校内にカフェを設置する構想などに触れた後、続けてこう発言した。

「障害者の方が自らつくられるアートですね」

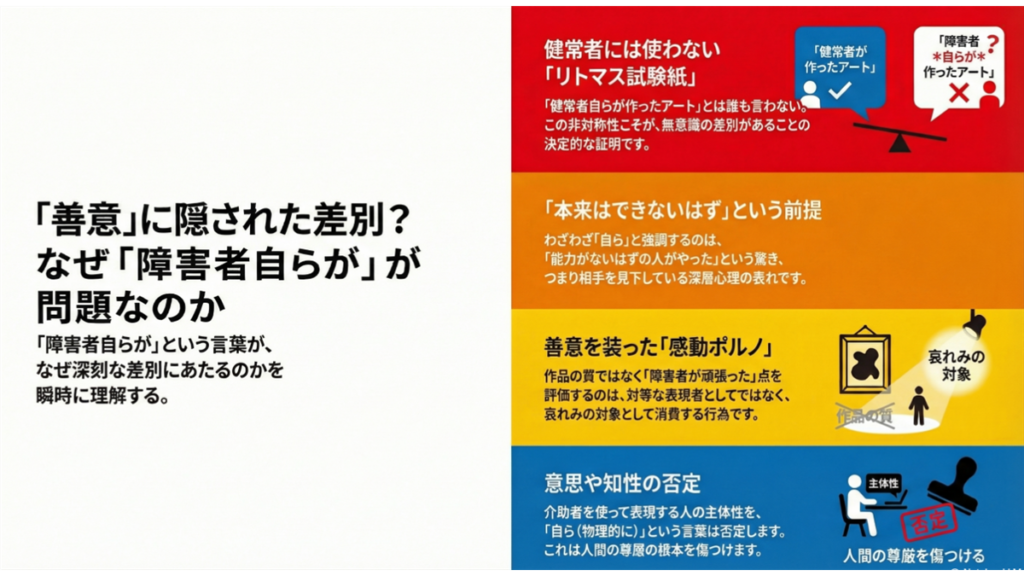

この「自ら」という、たった一言。これこそが、「朝鮮人死ね」といった直接的な罵詈雑言よりも、人間の尊厳を根底から否定する悪質な差別発言であると、菅野氏は断じる。彼はそのロジックを、二つの観点から解き明かす。

無意識の前提の露呈

私たちは普段、「健常者が自ら作ったアート」などという表現を使わない。なぜ、知事は「障害者」に対してのみ、わざわざ「自ら」という言葉を付け加えたのか。

ここに、彼の無意識の前提が露呈していると菅野氏は指摘する。この言葉は、**「通常、障害者にはアートを創造する能力はない(から、自ら作ったことは特筆に値する)」**という思考が根底になければ決して出てこない。これは、障害を持つ人々を能力的に劣った存在として無意識に見下していることの、動かぬ証拠だと結論付ける。

権利関係の無理解

さらにこの発言は、創造活動における権利の本質を全く理解していないことを示していると菅野氏は論じる。例えば、先天的な理由や事故で両手両足を失った人物が、頭の中に描いたイメージを介助者に詳細に指示して、一つの彫刻を制作したとする。その作品の著作権は、誰に帰属するのか。

言うまでもなく、その作品は指示を出した本人のものである。創造の本質は、物理的な動作ではなく、頭脳と意思にある。「自ら」という言葉は、この創造における権利関係を無視し、物理的に手を動かすことだけを「作る」ことだと捉える、極めて浅薄な認識の表れである。

「下駄を履かせる」という、もう一つの差別

この発言には、さらにもう一つのマイクロアグレッション( subtle, often unintentional expressions of prejudice / 無意識の差別的言動)が潜んでいると菅野氏は続ける。それは、「障害者が作ったアートには、何か特別な価値がある」という視線である。

障害者だからという理由で作品に「下駄を履かせる」ことは、一見優しさに見えて、実は深刻な差別である。それは、障害のある人を対等な存在として扱わず、哀れみや同情の対象として特別扱いする、いわゆる「24時間テレビ」的な偽善に他ならないと彼は批判する。ゴッホや山下清の作品が偉大なのは、彼らに障害があったからではない。作品そのものが持つ力によって評価されているのであり、属性と作品は本来切り離して評価されるべきなのである。

このように、「自ら」という一言は、無意識の偏見、権利への無理解、そして偽善的な同情という、幾重にも重なった差別構造の氷山の一角だ。この問題の根源を断つためには、私たちの社会が「障害」そのものをどう捉えているのか、その思想的基盤へと議論を深めていく必要がある。

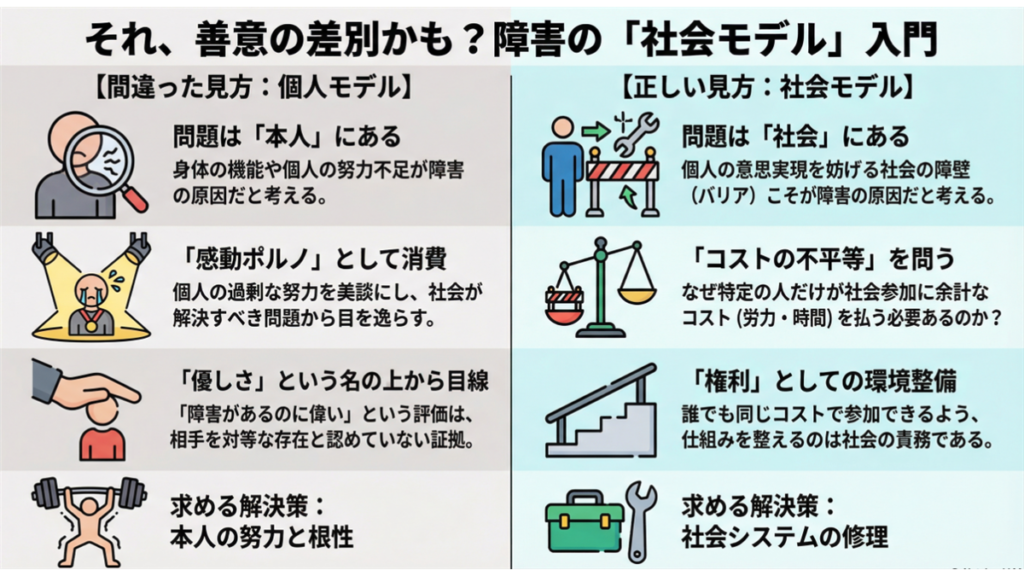

4. 障害の「社会モデル」:問題は個人ではなく社会にある

言葉のミクロな分析から、社会構造というマクロな視点へ。斎藤知事の発言の根源にあるのは、単なる知識不足や個人的な偏見だけではない。それは、「障害」をどう捉えるかという、社会全体の思想的基盤に関わる問題である。差別の根本原因を理解するためには、この基盤そのものを問い直す必要があると菅野氏は論じる。

ここで鍵となるのが、「障害の社会モデル」という概念である。これは、従来の「個人モデル」(障害は個人の心身機能の問題であり、本人が努力して乗り越えるべきもの)とは全く異なるアプローチを取る。

**障害の社会モデルとは、「障害やハンディキャップは、その人個人の問題ではなく、その人の自由意思が社会に反映される仕組みを持っていない社会側の問題である」**という考え方だ。

この理論は、具体的な事例を考えるとより明確に理解できる。

- れいわ新選組の木村英子氏や天畠大輔氏が国会議員として活動する際、国会議事堂が車椅子やストレッチャーに対応していなければ、彼らは議員としての職務を全うできない。この時、問題は彼らが「歩けない」こと(個人モデル)にあるのではなく、「車椅子ユーザーが活動することを前提としていない国会という社会制度」(社会モデル)にあるのだ。

菅野氏は、この「社会モデル」とそれに伴う「合理的配慮」の精神は、日本の近代化の原点に既に存在していたという、独自の歴史的視点を提示する。彼はその思想を、明治天皇が発した**「五箇条の御誓文」**の第三条に見出すのだ。

「官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス」 / 官僚から武士、庶民に至るまで、全ての人がそれぞれの志を遂げられるようにし、人々が希望を失わないようにすることが重要である)

これは、全ての国民がその能力や境遇に関わらず社会参加できる仕組みを作ることの重要性を説いた、まさに「合理的配慮」の宣言に他ならないと菅野氏は解釈する。

この思想的背景をさらに明らかにするため、菅野氏は西洋哲学におけるジャン=ジャック・ルソーとジョン・ロックという二人の思想家を対比させる。ルソーに代表されるアプローチは、差別問題に対して個人の「優しさ」や「感情」に訴えかける。対照的に、菅野氏が提唱するのは、社会契約や制度を問うジョン・ロック的なアプローチである。ロック的な制度論は、「なぜAさんとBさんは同じ人間なのに、Bさんが社会で自由意思を表明するには、Aさんより多くのコストがかかるのか?」という、より根本的な問いを立てる。焦点が個人の美徳から、制度的な障壁へと移るのだ。

「障害の社会モデル」という視座を持つこと。それこそが、個別の差別発言に一喜一憂するレベルを越え、差別のない社会を構築するための、不可欠な思考の基盤となるのである。

5. 結論:私たちに求められる思考と行動

これまでの分析を通じて、斎藤知事の「自ら」という一言がいかに深く、構造的な問題に根差しているかが示された。では、この知見を踏まえ、私たちは今後、この問題とどう向き合っていくべきなのか。

斎藤知事の差別発言への対応として、菅野氏が関わる市民団体「兵庫県政を正常に戻す会」が下した判断は、一つの示唆を与える。彼らは、即座に知事を糾弾するという道を選ばなかった。そうではなく、まず団体内のメンバー全員が「これがなぜ差別なのか」を論理的に理解できるまで、互いの人権意識を高めることを優先したという。これは、社会を変える前に、まず自らの組織と思考を健全に保つという、極めて内省的で誠実なアプローチである。

この経験から、菅野氏は聴衆に、あえて痛烈なメッセージを投げかける。

「人権を道徳の問題にすり替えるな」 「人から優しくされようとするな、そして、人に優しくしようとするな」

この逆説的な言葉の真意は、差別や人権の問題を、決して個人の感情や善意の問題に矮小化してはならない、という強い要求である。優しさは、時として問題を個人化し、社会制度の欠陥から目を逸らさせ、上から目線の同情はマイクロアグレッションの温床となる。目指すべきは、個人の「優しさ」に依存する社会ではなく、誰もが余計なコストを払うことなく自己実現できる、公平な「制度」を持つ社会なのだ。

最終的に、菅野氏は「自ら」という一言に潜む差別を見抜く行為そのものを再定義する。それは、決して単なる揚げ足取りや「言質取り」の政治ではない。私たちの社会が無意識のうちに採用している前提を疑い、そのあり方を根本から問い直す、極めて重要な知的作業なのである。真に差別と戦う力とは、優しさを求めることではなく、社会の構造を見抜く知的な解像度を高め、その改革を要求する意志を持つことにこそ宿るのだ。

人気ブログランキング

コメント