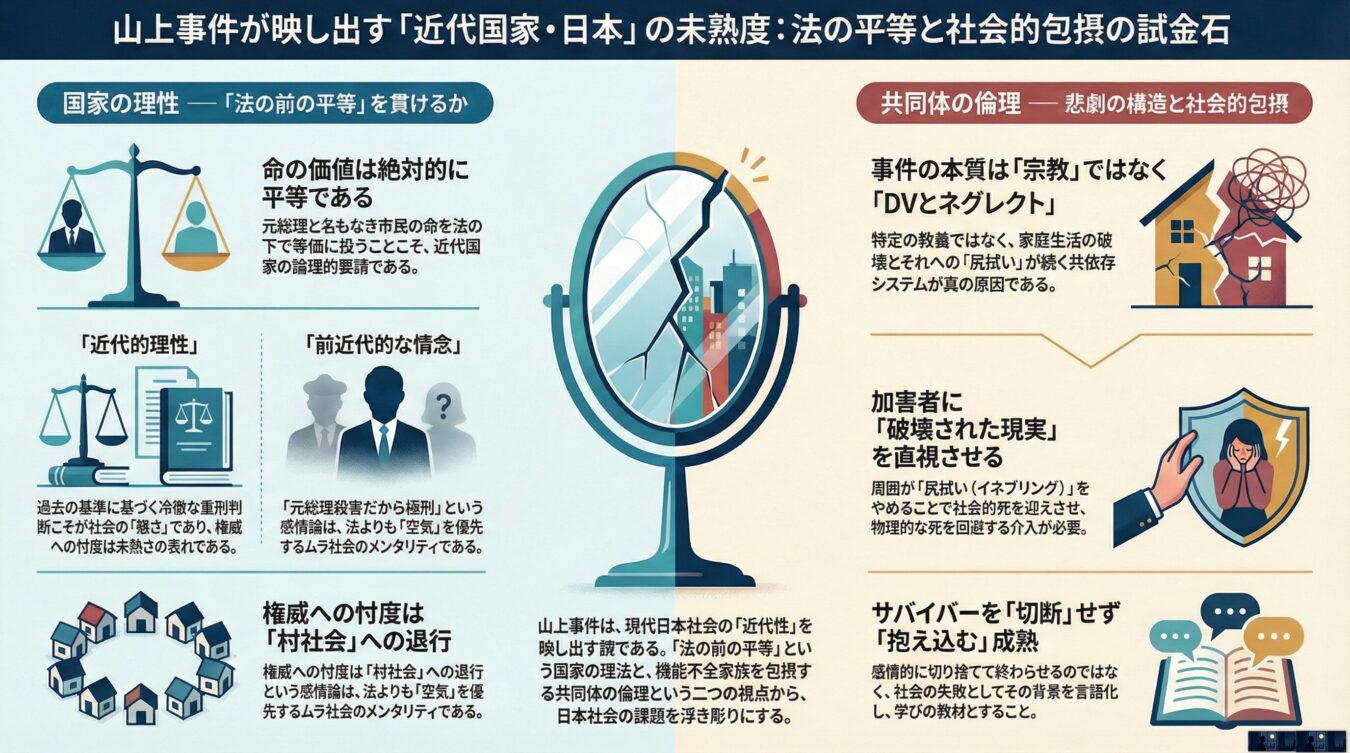

記事の要約と図解

【結論】 山上事件は、単なる暗殺事件でも、特定の宗教団体が引き起こした特殊な悲劇でもない。これは、日本社会が「法の前の平等」という近代の原則を貫徹できるか、そして極限の機能不全家族から生み出されたサバイバーを「排除」するのではなく「包摂」するだけの倫理的成熟を持っているかを問う、国家と社会の根幹を揺るがす試金石である。感情論や権威への忖度でこの事件に蓋をするならば、日本は永遠に未熟な前近代国家のままである。

【ポイント3選】

- 「法の前の平等」の死守: 安倍元首相の命と一般市民の命は法的に完全な等価であり、永山基準を無視した「元首相だから死刑」という感情論は、近代法の自己否定である。

- 宗教問題ではなく「DVと共依存」: 事件の本質は教義にあるのではなく、母親の破壊行為を周囲が「尻拭い」し続けた家庭内の凄惨なDV・ネグレクト構造にある。

- サバイバーの包摂と成熟: 山上被告を単なる「悪」として切断処理するのではなく、彼の過酷な背景を想像し、社会の課題として抱え込むことこそが、真に倫理的な応答である。

](https://mermaid.live/edit#pako:eNqNlF1z2kYUhv8Ks7nFHoSgQupMZxqT7152clGpFzKSbCYgeWQxTerxDEj-wMZOjFvsOHEHZ-L4G2zKEBPsuD9m2RVc9S_krHBi3Kve7LDSeZ8977sHzaCUpelIQhO2OjUZ-jmpmKmMOj2d1I2Qk3YyeshIZzLSnWiK1-OR8LRjW8_0_2xHfktrzqQUnXoeTlkZy5buGIbx_RAopTr6hGW_uGbxMTGhjd-wxERkXPy_LE131HTmmqSnjIjBfSONayk-JdwmcTcknueBpJg_yqTR6LaXu51S9-IjLtTpeYM0dv-9fEM3P9DtE3jS-6fcvXiP3XVSeYULC79KkjRIY2Tkh9Bdube3QTr7HCjI28-kzhj-2gLN7-NCm_FWyrS4x0RfnSvm3UA6JtNmBSrI0ipbPzX92hI79-CQLL_t5edx4aDbzveKJ6Tt0rMyqyl_xoVTKOtevWPEgX_FHAt4SZmetcENqXZoZ4OVv2zSnUtcOOoXDv0_D4BH56rUm-8ds7f05Xp_a3cYkwww964dRVkv7t9keZE52q4yyX6pn9-57eVeILovk_omrWxBRP13KwPnfrVOzl6RlaCV1UZ_qwOhDJ93P5A-kCHmXvMInNEPLf_4FBpOPoVmsbeK3TPsnWD3FHvFYeWDQPlQJvON7tVfpPYau-fY_YS9BeztgJQsH_Yr50GG0MMFLdVwYW4Y8DAAPLq2yoNVf_eqC-ubObIyT8suE-aP4SJvu30U6B7L2G1hbw27u2z1Lll1fYm-_gN6J8VFulEji3sgZpmV1v3Wx-GzHweMJzKttOA9DB5cCUwX9ZrEgwHbwm5p0AxTF9f8heqw-kmg_kn2W2twj9D4YDwHMdPtI1KH-OvY28ReDbtt7O7fxBeMLQrD_zutIcmxc3oYZXU7q7ItmlHMUEhBzqSe1RUkwU9NN9RcxlGQYs6CbEo1f7Gs7FelbeUmJpFkqJlp2OWmNEgpmVbh45H99tTWTU23x6yc6SBJ-C5gIGkGPUdSjBdGRVFMCBEuHomKMSGMXiBpJJrgRnlOSIgRPhGPC7H4bBj9HpzKjUYSMS7G8aLAixEhHuVnvwDfTkQ7)

序論:事件の鏡に映る日本の課題

2025/12/3(水)朝刊チェック: 「外国人問題」に真剣に向き合うべきなのは、立憲民主党と共産党だ。

安倍晋三元首相の暗殺という衝撃的な事件は、一人の孤独な男が引き起こした特異な凶行として、あるいは特定の宗教団体がもたらした悲劇として、広く語られてきた。しかし、この事件を単なる個別の逸脱行為として片付けてしまうならば、私たちはその鏡に映し出された現代日本社会の構造的な課題を見過ごすことになるだろう。山上事件は、単なる暗殺事件ではない。それは、私たちが自明のものとしてきた「近代国家」というシステムの成熟度を、根源から問い直す象徴的な事象なのである。

菅野氏は、この事件の深層を二つの異なる、しかし密接に絡み合った視座から分析することを試みる。第一に、「権力者の死」に対して「法の前の平等」という近代的理性をいかにして貫徹できるかという、国家の理性を問う課題である。第二に、家庭内暴力(DV)やネグレクトの過酷な環境を生き抜いたサバイバーを、社会がいかにして包摂し、その苦悩を言語化する責任を負うかという、共同体の倫理を問う課題である。

この二つの問いを解きほぐす作業を通じて、私たちは感情的な同情論や単純な断罪論を超えた、より本質的な議論の地平に立つことができる。すなわち、この事件への応答は、日本社会が真に成熟した「近代国家」として、その理念を現実に根付かせるために不可欠な知的・倫理的な挑戦なのである。

——————————————————————————–

1. 近代国家の理念と「法の前の平等」という挑戦

近代国家の根幹をなす理念、それは「法の前の平等」である。身分や出自、社会的地位によって人の価値が変動する前近代的な世界と決別し、法という普遍的なルールの前では誰もが等しく扱われるという原則。しかし、この理念は極めて脆弱であり、人々の感情や権威への忖度によって容易に揺らぎうる。この原則を冷徹に堅持することこそ、感情の波に乗りこなす社会の「強さ」であり、成熟の証左にほかならない。

「法の前の平等」というラディカルな要請

この挑戦は、一つのラディカルでありながら、論理的に必然の命題へと蒸留することができる。すなわち、法の眼差しにおいては、安倍晋三の命の価値と、通天閣の界隈にいる名もなき男の命の価値は、絶対的に平等であるということだ。これは単なる情緒的なスローガンではない。近代国家がその理性を維持するための、極めて重要な論理的要請である。

日本の司法慣行、特に永山基準に照らせば、被害者が一人の殺人事件で死刑判決が下されることは稀である。もし、山上被告が「殺害した相手が元総理大臣だから」という理由で死刑となるならば、それは国家が公然と「命には序列がある」「権力者の命は一般市民の命よりも重い」と宣言することに等しい。それは、近代の根幹である「法の支配」を自ら放棄し、権威に屈する前近代的社会へと退行することを意味する。

権威への忖度:近代国家の未熟さの表象

山上被告への死刑を求める声の背景には、二つの異なる社会心理が渦巻いている。

- 近代的理性 被害者の社会的地位という属性を判断から排除し、あくまで過去の判例や司法の基準に基づいて冷静に量刑を判断する姿勢。感情に流されず、法というドライな論理を貫徹できることこそ、社会の「強さ」の現れである。

- 前近代的な情念 「一国の元総理が殺されたのだから、犯人は極刑に処すべきだ」という感情論。これは、権威者を特別な存在として神聖視し、その死を社会秩序の根幹を揺るがす大事件として過剰に意味づける心理に根差している。このような権威への忖度は、論理よりも感情や「空気」を優先する、いわば「田舎」のムラ社会的なメンタリティであり、近代国家としての「未熟さ」の表れと言わざるを得ない。

権力者の死を「民主主義への挑戦」といった大仰な言葉で飾り立てる言説は、まさにこの「田舎臭さ」の典型である。それは、一人の人間が殺害されたという事実の背景にある複雑な構造から目を逸らし、権威の神聖さを守るために感情的な断罪を煽る。この態度は、「法の前の平等」という近代の原則を内側から侵食する危険な兆候なのだ。

したがって、山上事件に対する司法の判断は、日本社会が感情論に流されず、冷徹なまでに法の平等を貫けるかどうかの試金石となる。そしてここで見られる権威への忖度という「前近代的な情念」は、単なる法理上の問題に留まらない。それは、社会が直面したくない不都合な現実に対し、安易な感情的解決で蓋をしようとする集団的な「尻拭い」行為の一形態なのである。この社会全体の「尻拭い」の構造は、驚くほど正確に、山上被告を生み出した家庭内の悲劇の構造と相似形をなしている。

——————————————————————————–

2. 悲劇の構造:これは「宗教問題」ではなく「家庭内暴力(DV)」である

山上事件の背景は、メディアや世論において「特定の宗教団体が引き起こした問題」として広く認識されている。しかし、この診断は問題の本質を見誤らせるだけでなく、社会が本来向き合うべき、より普遍的な課題から目を背けさせるという戦略的な危険性をはらんでいる。事件の核心は、特定の教義の是非にあるのではない。それは、臨床心理学の知見、特に信田さよ子氏らが明らかにしてきた理論を援用することで、より正確に診断することができる。

宗教という形態をとったDVとネグレクト

この事件の構造は、「宗教という形態をとった、極めて深刻なドメスティック・バイオレンス(DV)とネグレクト(育児放棄)」として再定義されるべきである。信田さよ子は、アダルトチルドレン(AC)を「現在の自分の生きづらさが親との関係に起因すると認めた人」と定義した。この定義に立てば、山上被告は、親との異常な関係性によって人生の選択肢をことごとく奪われ、その生きづらさの根源と対峙し続けた、典型的なACのサバイバーとして理解できる。

この共依存システムを理解するために、臨床心理学は「田中さんの家」という強力な発見的モデルを提示する。

- 加害者の破壊行為 週に一度、父親が酒に酔って暴れ、家中の家具を破壊する。山上家に置き換えれば、これは母親が全財産を特定の団体に献金し、家庭生活を経済的・精神的に破壊し続けた行為に相当する。

- イネブラー(助長者)の「尻拭い」 「田中さんの家」では、妻と子どもたちが泣きながら、翌朝までに壊れた家具をきれいに片付けてしまう。彼らは「世間体が悪い」「子どもを学校に行かせなければ」という優しさや責任感から行動するが、この「尻拭い」こそが、依存症を永続させる最大の原因となる。なぜなら、加害者である父親は、翌朝きれいになった部屋を見て「自分は何も問題を起こしていない」と錯覚し、自らの破壊行為と向き合う機会を永遠に失うからだ。この尻拭いをする人々を「イネブラー(助長者)」と呼ぶ。

- システムとしての共依存 このモデルが示すのは、問題の本質がアルコールの成分や宗教の教義にあるのではなく、加害者の破壊行為を周囲が「尻拭い」することで維持される共依存のシステムそのものにあるという事実だ。

介入の誤診:教義分析ではなくシステム介入こそが処方箋だった

この共依存モデルに基づけば、山上家が崩壊していく過程で求められていた介入は、旧統一教会の教義の「成分」を分析する宗教学者によるものではなく、家族が経験していた具体的な「社会的崩壊」――すなわち家庭の完全な破壊――に焦点を当てた、システムへの介入であった。北海道大学の櫻井義秀氏のような宗教学者の公判での証言が、家庭の苛烈さを明らかにした意義は大きい。しかし、本当に必要だったのは、信田さよ子氏のようなDV・ACの専門家による介入だったのである。それは、家族(イネブラー)に対して「尻拭いをやめなさい」と指導し、加害者本人に「破壊された現実」を直視させることであった。

事件の根本原因を「カルト宗教」という特殊な問題に矮小化することは、極めて安易な思考停止である。それは、日本社会に普遍的に存在する「機能不全家族」や「共依存」という根深い課題から目を背けることに他ならない。この誤診こそが、社会が本来果たすべきだった責任と役割を見失わせる元凶なのである。

——————————————————————————–

3. 社会的包摂の倫理:サバイバーを「切断」するか、「抱え込む」か

犯罪者を社会のシステムから排除し、見えない場所に隔離する。私たちはこの「切断処理」という発想に慣れ親しんできた。しかし、その加害者が生まれるに至った背景に、社会のどのような怠慢や責任があったのかを問うことなしに、真の解決はあり得ない。ここで重要になるのが、「社会的包摂」という視点である。それは、加害者を単純な「悪」として切り捨てるのではなく、その存在が問いかける課題を社会全体で引き受けるという倫理的な態度を意味する。

「社会的な死」が防ぐ「物理的な死」

DVやACの専門的介入が目指すもの、それは一見すると残酷に映るかもしれない。彼らはイネブラー(助長者)である家族に「尻拭い」をやめさせ、家を出るように促す。その結果、家庭は破産や崩壊といった「社会的な死」を迎えることになる。しかし、この介入の真の目的は、加害者に自らの行為がもたらした惨状を直視させ、回復への道を歩ませることにある。そして何より、この早期の「社会的な死」によって、一家心中や殺人事件といった取り返しのつかない**「物理的な死」を回避すること**にあるのだ。

山上被告は、まさにこの「社会的な死」による介入を受けられず、機能不全家族という「地獄」の中で社会から事実上放置されたサバイバーであった。信田さよ子が、この種の過酷な経験を生き抜いた人々を単なる「被害者」ではなく、主体性を持つ「サバイバー」や、さらには状況に抵抗した「レジスタンス」と呼ぶのは、彼らが無力な存在ではなく、極限状況を生き延びようと闘った存在であることを認めるためである。山上被告の行為は決して許されるものではないが、彼の絶望的な抵抗の背景を理解しようと努める姿勢が社会には求められる。

敵の事情を想像する成熟

かつて、戦前の右翼であった内田良平や頭山満は、伊藤博文を暗殺した安重根を単なるテロリストとして断罪せず、「向こうには向こうの愛国者がいる」と、その行動の背景にある事情に敬意を払ったという。敵対する相手の立場や論理を想像するこの種の成熟度を、現代の日本社会は山上被告に対して持つことができるだろうか。

社会が彼の背景にある過酷な家庭環境や、そこから救い出すシステムの不備を無視し、感情的に「悪」のレッテルを貼り、死刑によって「切断処理」することは、社会自身の失敗に蓋をすることに他ならない。それは、機能不全家族という問題の構造を温存し、見なかったことにする、究極の「尻拭い行為」なのである。

真に倫理的な応答とは、彼を社会が「抱え込む」ことだ。それは、彼に専門家との対話を通じて自らの過酷な境遇を言語化・整理する機会を与え、そのプロセスを通じて、社会全体が「宗教二世」やDVサバイバーが直面する現実を学ぶことを意味する。山上被告を断罪して終わりにするのではなく、彼を社会の成熟のための貴重な「教材」として包摂すること。それこそが、日本社会の倫理的な成熟度を示す試金石となるだろう。

——————————————————————————–

結論:近代国家の未完のプロジェクト

本論考で見てきたように、山上事件は、単発の凶悪犯罪という枠組みをはるかに超え、現代日本社会が直面する二つの根源的な課題を鋭く突きつけている。一つは、「法の前の平等」という理性的原則を、権力者の死という感情を激しく揺さぶる事態に際しても、いかにして冷静に守り抜けるかという国家理性の問題。もう一つは、「弱者への想像力」に基づく社会的包摂という倫理的原則を、社会から疎外されたサバイバーに対していかにして実践できるかという共同体の倫理の問題である。

この二つの原則は、成熟した近代国家にとって不可分の両輪であるが、その根底には共通の病理が横たわっている。権威に忖度し厳罰を求める「前近代的な情念」も、家庭内の地獄に蓋をする「共依存のシステム」も、共に痛みを伴う現実を直視することを避け、安易な「尻拭い」で秩序を回復しようとする社会の未熟さの表れに他ならない。この構造的な欠陥を克服できない限り、第二、第三の山上を生み出す土壌は温存され、同様の悲劇は形を変えて繰り返されるだろう。

したがって、山上事件への応答は、単に一人の被告人をどう処遇するかという問題ではない。それは、日本という国が、真に成熟した近代国家へと移行するための、避けては通れない知的・倫理的課題なのである。ゆえにこの事件は、もはや一人の男の物語であることをやめ、近代化に向けた日本の旅路における、未だ完結していない最終章そのものとなるのだ。

コメント