2026/1/13(火)朝刊チェック:また勝ってしまいました。

「私が菅野完でございます。1月13日 朝刊チェックの時間がやってまいりました。頑張っていかなあかんなぁ~言うてるところなんですけど」

序論:政治談議から落語へ

えー、今日はね、朝刊チェックやのうて、ちょっと違う話をします。いや、いつも通り政治の話から入るんやけどね。自民党と公明党の話ですよ。長年、自民党は公明党・創価学会という「下駄」を履いて、実際よりも背を高く見せてきたわけです。ところが、その下駄を自民党が脱いだと。じゃあその下駄を立憲が履くのか、履いたところで、俺や安住淳さんみたいな背の低い人間が下駄履いたって高いとこに手は届かへんのですよ。もっとデカい、それこそ吉原おいらん道中が履いてるような、あんな分厚い下駄でも履かなあかんのちゃうか、と。

…と、ここまでが政治の話。で、この「おいらんの下駄」から、ふと連想したのが古典落語の『紺屋高尾』なんですわ。この思考の飛躍は、ただの言葉遊びやない。政治家が連立で嵩上げするのも、花魁が分厚い下駄で背を高く見せるのも、どちらも**「人工的な高さ」**で人を圧倒し、手の届かん存在になるための仕掛けやっちゅう点で、本質は同じですわな。

本稿は、そんな思考の飛躍の先にある、一つの文化論的考察です。単なる落語の解説やない。古典と呼ばれる物語が、いかにして現代にその生命力を保ち、あるいは新たな傑作へと昇華されていくのか。そのメカニズムを、立川談志・談笑という二人の天才の仕事を通して解き明かしていこうっちゅうわけです。

1. 古典の人情噺:『紺屋高尾』と『幾代餅』の筋書き

まず、全ての土台となる古典の話から始めましょう。『紺屋高尾』や『幾代餅』は、江戸の身分違いの恋を描いた人情噺の代表格ですわな。貧しい職人が、雲の上の存在である吉原の花魁に焦がれる。この構図自体が、いつの時代も人の心を打つ普遍的な魅力を持っとるわけです。

その筋書きは、実にシンプルで美しい。

- 発端: 染物屋の職人「久蔵さん」が、花魁道中で吉原の最高位である「高尾太夫」を見かけ、一目惚れしてしまう。

- 決意: 「あんな綺麗な人と一晩を共にできたら、もう死んでもええ」。そう決意した久蔵さんは、そこから3年間、酒も飲まず遊びもせず、一心不乱に働いて大金を貯めるわけです。

- 対面: そしてついに貯めた大金を手に、吉原へ乗り込む。格式の高い高尾太夫に会える保証すらないんやけど、運良く会うことが叶う。しかし、いざ目の前にすると、職人言葉が出てしまって、嘘がつけんようになる。

- 告白: 久蔵さんは正直に、自分がただの染物屋の丁稚であること、一目惚れしてから3年間、あなたに会うためだけに働いてきたという純粋な想いを打ち明ける。「嘘をついてごめんなさい」と。

- 約束: その実直な想いに心打たれた高尾太夫は、ポロリと涙を流し、こう約束するんです。

「来年3月15日、あちきは年季が明けます。あちきのような者でも女房にもらってくださいますか」

夢のような約束を胸に帰った久蔵さんは、親方に「そんなことあるわけねえだろ」と一蹴されるも、その日を信じて待ち続ける。そして約束の3月15日、本当に高尾太夫が久蔵さんを迎えに来る。これが、この噺の大団円です。

ちなみに、立川一之輔なんかがやると、閨事の前に告白する演出になってる。そっちの方がより現代的で、物語のピュアさが際立つという解釈ですわな。それもまた一つの進化の形でしょう。

いずれにせよ、この「純粋な想いが身分や金を超えて相手の心を動かす」という古典的な物語の骨格こそが、次に論じる現代の傑作が生まれるための、揺るぎない土台となっとるわけです。

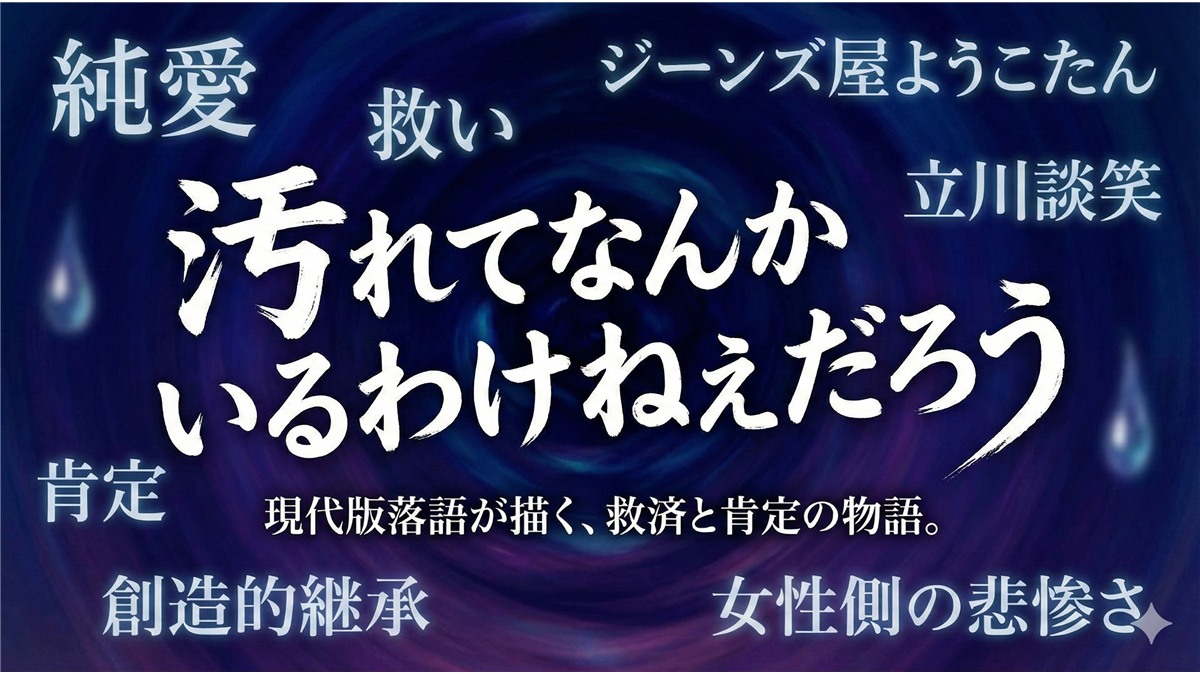

2. 現代版の傑作:立川談笑『ジーンズ屋ようこたん』の評価

さて、ここからが本題です。この『紺屋高尾』を現代に置き換えた立川談笑の『ジーンズ屋ようこたん』。これはね、単なるリメイクやない。俺に言わせれば、物語としての完成度は、もはや古典を超えとる。その核心は何か。それは、**「女性側の悲惨さ」**をえぐるように描き切った点にあります。

『ジーンズ屋ようこたん』の物語は、こうです。

- 舞台: 倉敷のジーンズ屋で働くアルバイトの青年。彼が恋い焦がれるのは、江戸の花魁ではなく、現代のアイドル「ようこたん」。

- 骨格: プロットの骨格は古典と同じ。青年は3年間必死に金を貯め、東京でのイベントに駆けつけ、ようこたんに会う。

- 決定的な違い: 物語がクライマックスを迎えるのは、二人が結ばれようとする、まさにその瞬間。ようこたんが、自らの口からこう切り出すんです。これまで芸能界で生きていくために、枕営業をさせられ、男たちに弄ばれ、心も体もボロボロにされてきた、と。

古典の『紺屋高尾』では、高尾太夫の苦労は背景として匂わされる程度です。しかし立川談笑は、その部分を物語のど真ん中に据えた。そして、ようこたんは青年に、「こんな汚れてる私でもいいの?」と、そう問いかけるわけです。

この問いに対して、青年が返す言葉がすべてを決定づけるんです。

「汚れてなんかいるわけねえだろう」

これですよ。この一言に、現代における救いの全てが詰まっとる。古典の人情噺が持っていた「純愛の美しさ」に加えて、現代社会が女性に強いる過酷さと、それを丸ごと肯定する力強い受容が描かれている。なぜこれが古典を超えるのか。俺の理屈は単純で、**「そっちの方が、その女性側の悲惨さが伝わっていい」**からや。小説として読んだ場合、どちらがより深く、切実か。答えは明らかでしょう。

この傑作を生み出したのが、立川談笑。そしてその師匠こそが、落語そのものを変革した男、立川談志です。この師弟の系譜にこそ、伝統芸能が生き延びるための秘密が隠されとるんです。

3. 伝統芸能の継承:立川談志による落語の再構築

立川談志という男は、単なる落語の名人やない。古典落語という完成されたかに見えた芸能に、現代的な意味合いを抉り出し、全く**「新たな次元に持ってきた」**天才です。談志自身、こう嘯いとったそうです。

「芝浜なんてたいした話じゃねえんだ。俺がどうにか聞く話にしてやったんだ」

これはね、その通りやと俺は思う。『芝浜』という噺が持つ夫婦の情愛や人間の業といったテーマを、現代人の心に突き刺さるレベルまで深化させたのは、間違いなく家元・立川談志の功績です。談志以前と以後では、もはや同じ演目とは思えんほど、その価値は変わってしまった。

もちろん、その試みが全て成功したわけやない。談笑は『芝浜』の平成版解釈として『シャブ浜』という噺も作りました。これは、浜で拾うのが財布やのうて「シャブ」やっちゅう話なんやけど、正直、翻訳しすぎで**「話がようわからんようになる」**。古典の現代的解釈がいかに困難で、一歩間違えばただの迷作になりかねんという好例ですわな。

しかし、この総括で言いたいのは、そこやない。

立川談志という天才が、命がけで古典を分解し、再構築する道を切り拓いた。その挑戦的な精神を受け継いだ弟子・立川談笑が、『紺屋高尾』という古典の核を正確に掴み取り、『ジーンズ屋ようこたん』という形で、師匠すら超えかねない傑作へと昇華させた。

この**「創造的な継承」**の連鎖。これこそが、落語が博物館のガラスケースに飾られるだけの「死んだ伝統」にならずに済んでいる、唯一の理由や。立川談志が道をこじ開け、立川談笑がその道をさらに先へと切り拓いた。この師弟の仕事こそが、古典が今もなお我々の胸ぐらを掴み、心をえぐる力を持つことの、何よりの証明っちゅうわけです。

コメント