2025/12/11(木)朝刊チェック:野党の皆さんとりわけ立憲民主党の右側の人たちは人生を54,868回やり直しても理解できないと思いますがあなた方に徹底的に欠けているものはこれです。

序論:記者会見で見せた「不可解な態度」の謎

ある知事が、特定の記者に対して見せる不可解なまでに拒絶的な態度。それは、単なる政治的対立や厳しい質問への不快感といった次元では到底説明がつかない、異様な空気をまとっていた。菅野完氏の鋭利な分析は、この不可解な態度の正体が、単なる政治的駆け引きではなく、ある特定の文化圏で「社会的死」を意味する恐怖に根差していることを暴き出す。そこから浮かび上がるのは、一個人の資質の問題を超えた、権力と規範をめぐる根深い病理である。

問題の核心は、知事が記者会見でフリージャーナリストの松本氏に対し見せた「子供を見ているようなひどい態度」にある。なぜ、有権者の負託を受けた公人が、公の場でこれほどまでに幼稚で感情的な振る舞いに及ぶのか。この根源的な問いこそが、彼の統治姿勢と人間性を解剖するメスとなる。

本稿では、この謎を解き明かすため、以下の3つの視点から多角的に分析を進める。

- 知事が掲げる「行政の中立性」という主張の欺瞞

- 関西文化圏に特有の「恥の価値観」という特殊な規範

- 知事が抱える根深い「文化的コンプレックス」

これらの分析を通じて、一見不可解な「子供のような態度」が、実は彼の論理的破綻と文化的劣等感から生まれた必然的な帰結であることを明らかにする。知事の公言は単なる矛盾ではない。それは、より原始的な行動原理を隠蔽するために計算されたパフォーマンスなのだ。まず、その矛盾した言動を検証することから、このパフォーマンスの解体を始めよう。

1. 第一の仮面:「行政の中立性」という名の欺瞞

知事の不可解な態度の謎を解く第一歩は、彼が公の場で掲げる「原則」と、その裏で行う行動との間に存在する、あまりにも大きな亀裂を直視することにある。このダブルスタンダードこそ、彼の行動原理を理解する上で極めて重要な鍵となる。

知事は記者会見で、立花孝志被告に関する深刻な質問に対し、「行政の長として個別の案件にはコメントできない」と、公的な原則論を盾に頑なに回答を拒否した。これは一見、行政のトップとして中立性を守る、公正な態度のように聞こえる。

しかし、その舌の根も乾かぬうちに、彼は自らの原則をいとも簡単に踏みにじる。同時期、知事はX(旧Twitter)上で「マッチ専門店」という一企業の商業用アカウントと親密に交流し、「マッチよろしく」と個人的な声援を送っていたのだ。この矛盾は、知事の行動原理が公的規範ではなく、私的感情に支配されているという動かぬ証拠を突きつける。「行政の長だから個別案件にはコミットできない」と主張する人物が、なぜ一企業の商業活動という、まさに「個別案件」に積極的に肩入れするのか。

この支離滅裂な言動から導き出される結論は、もはや疑いようがない。知事の判断基準は「行政の中立性」という公的ルールでは断じてなく、**「自分にとって都合が良いか悪いか(好きか嫌いか)」**という、極めて私的で幼稚な感情に基づいているのだ。

菅野氏は、この滑稽で空虚な振る舞いを、**「近藤真彦(マッチ)のモノマネをして『マッチです』と言い続ける片岡鶴太郎」**という、痛烈な比喩で表現した。県民が注目する深刻な問題から目を背け、SNSという自分だけの閉じた世界で言葉遊びに興じ、格好をつける。その姿は、本人が気づいていないがゆえに痛々しく、周囲の「大人」の目にはグロテスクですらある「子供の態度」そのものなのである。

だが、この表面的な欺瞞の分析だけでは、彼が特定の記者(松本氏)に対して見せる、異常なまでの拒絶反応の根源までは説明できない。その謎を解くには、彼の心理のさらに深い層、関西という土地が育んだ特殊な文化規範へと足を踏み入れる必要がある。

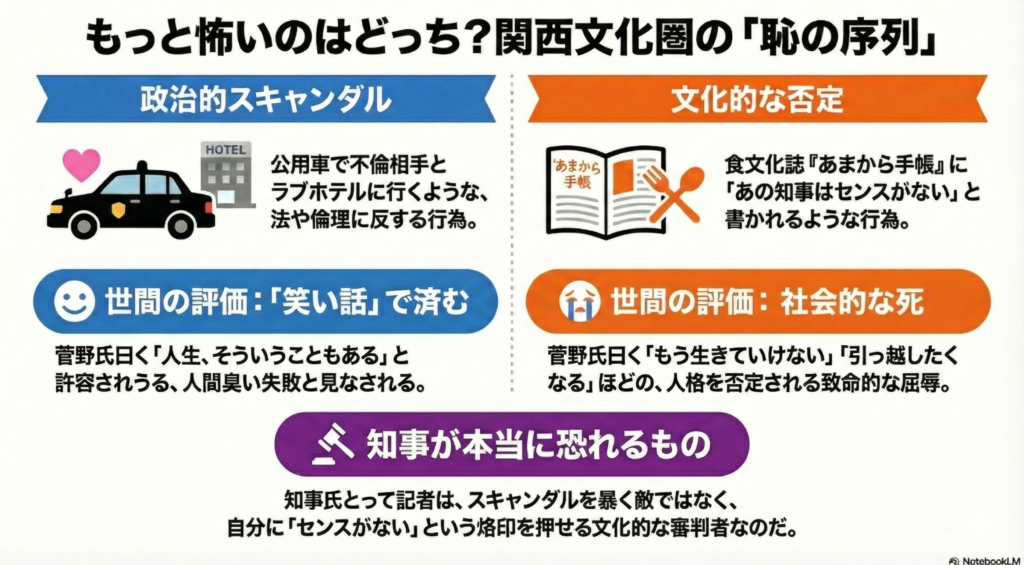

2. 第二の深層:「公私混同」より「ダサい」が怖い—関西文化圏の特殊な“恥の階級”

知事の行動原理を真に理解するためには、一般的な「公/私」の規範意識とは異なる、関西の特定の文化圏に根ざす独特の価値観—いわば「恥のヒエラルキー」—を読み解く必要がある。菅野氏の分析の核心は、まさにこの点にある。

氏の論理に従い、二つの極端な事例を比較してみよう。

- 耐えられる恥(政治的な死) 過去、ある知事が「公用車でラブホテルに行き、週刊誌に報じられる」という、究極の公私混同スキャンダルを起こした。これは政治的には一発アウトの絶対悪である。しかし菅野氏によれば、関西の文化圏において、これは政治的な死であっても、人間的な尊厳を完全に破壊するものではない。「欲望に負けた」という人間臭い失敗として、「人生、そういうこともある」と、ある種の笑い話にすらなり得る「許容範囲内の恥」なのだ。

- 耐え難い恥(社会的な死) 一方で、この「公用車ラブホテル」事件よりも遥かに恐ろしい、耐え難い屈辱が存在する。それは、関西の食と文化の権威である雑誌『あまから手帳』に、たった2行でもこう書かれることだ。

- 菅野氏によれば、これは人格そのものを否定される**「魂の殺人」に等しく、そのコミュニティにおける存在価値を抹消する社会的死刑宣告**に他ならない。もし自分がそう書かれたら「もう生きていけない」「箱根より向こうへ引っ越したくなる」ほどの致命的なダメージを受けると断言する。

この鮮烈な対比が明らかにするのは、驚くべき価値観の逆転構造である。すなわち、この文化圏においては、「法を犯すこと」や「公私混同」といった倫理的逸脱よりも、「センスがないと嘲笑されること」の方が、規範意識の頂点に君臨する最大の恐怖なのだ。

そして、この特殊な価値観こそが、知事が松本記者という一個人に、異常なまでの恐怖と嫌悪感を抱く理由を解き明かす鍵となる。

3. 恐怖の擬人化:なぜ知事は松本記者を「一番嫌う」のか

前章で解説した関西特有の「恥のヒエラルキー」を踏まえることで、松本記者がなぜ知事にとって「最も恐ろしい存在」として映るのか、その輪郭が鮮明になる。彼の脅威は、構造的な側面と文化的な側面の両方から成り立っている。

まず、構造的な脅威として、松本氏は「逃れられない存在」だ。大手メディアの記者が数年で異動していく「旅人」であるのに対し、地元に根を張り、関西の事情を知り尽くした彼は「住人」である。知事にとっては、任期中ずっと逃げることのできない、恒久的な監視者であり続ける。

しかし、それ以上に深刻なのが、文化的な脅威である。菅野氏の分析の核心は、松本記者が単なるジャーナリストではなく、彼が象徴する**「140B文化圏」**—すなわち、『Meets Regional』や『あまから手帳』といった雑誌を中心に形成され、関西の知的・文化的エリート層が共有する、センスと品位を絶対的な価値基準とする特殊なコミュニティ—を前にして、知事が無力であるという点にある。

この文化圏は、知事にとって絶対的な審判者として映る。彼らは条例の不備を追及するだけではない。それ以上に、知事の一挙手一投足を値踏みし、その「センスのなさ」や「品位の欠如」を容赦なく見透かし、「ダサい」という文化的な死刑宣告を下す力を持っているのだ。この圧倒的な文化格差を前にした構図は、もはや「いじめ」に近いとすら言える。

知事が松本記者を蛇蝎のごとく嫌う真の理由はここにある。知事の恐怖は、彼が持つ文化的権威を正確に理解した上でのものではないかもしれない。むしろ、自身の「文化程度の低さ」ゆえに、その脅威を本能的に、根源的な恐怖として感じ取っているのだ。彼が恐れているのは、政治的な追及そのもの以上に、自身の「薄っぺらな虚像」を無慈悲に剥ぎ取られ、文化的な劣等感を白日の下に晒されることへの、本能的なコンプレックスなのである。

結論:「怯える子供」の正体—論理破綻と文化的劣等感の果て

知事が記者会見で見せた不可解な態度は、単なる感情的な反応や個人の資質の問題ではない。それは、彼自身の論理的破綻と、関西という特殊な文化圏が育んだ規範意識が生み出した、必然的な帰結だったのである。

菅野氏の分析に基づけば、あの「子供のような態度」は、二つの側面が分かちがたく結びついた結果として明確に説明できる。論理的破綻は、文化的恐怖の直接的な症状なのだ。

- 論理的な逃避 自らのダブルスタンダードという致命的な矛盾を突かれ、論理的な対話ではもはや太刀打ちできない。その絶望的な状況に追い込まれた末の、幼児的な癇癪。それは、耳を塞いで「聞こえないふり」をすることで、都合の悪い現実から逃げようとする防衛反応に他ならない。

- 文化的な防衛 自身のセンスのなさや教養の低さを見透かし、文化的な死刑宣告を下す力を持つ「恐ろしい大人」(松本記者と彼が象徴する140B文化圏)を前にして、必死に保っていた虚勢のメッキが剥がれ落ち、「怯える子供」の姿に戻ってしまった。彼は、もはや論理という大人のルールでは戦えないと悟り、癇癪という子供のルールに逃げ込んだのである。

この一連の出来事は、極めて重要な問題を我々に突きつけている。それは、公人が権力を行使する際の判断基準が、「行政の中立性」といった公的ルールではなく、「私的な好き嫌い」や「個人的なコンプレックス」によっていとも簡単に歪められてしまう危険性だ。一人の知事が見せた「子供返り」は、我々の社会が内包する、より根深い病理を映し出す鏡なのかもしれない。

人気ブログランキング

コメント