2026/1/16(金)朝刊チェック:立憲民主党の人も公明党の人も大きな勘違いしてはいませんか?

冒頭要約

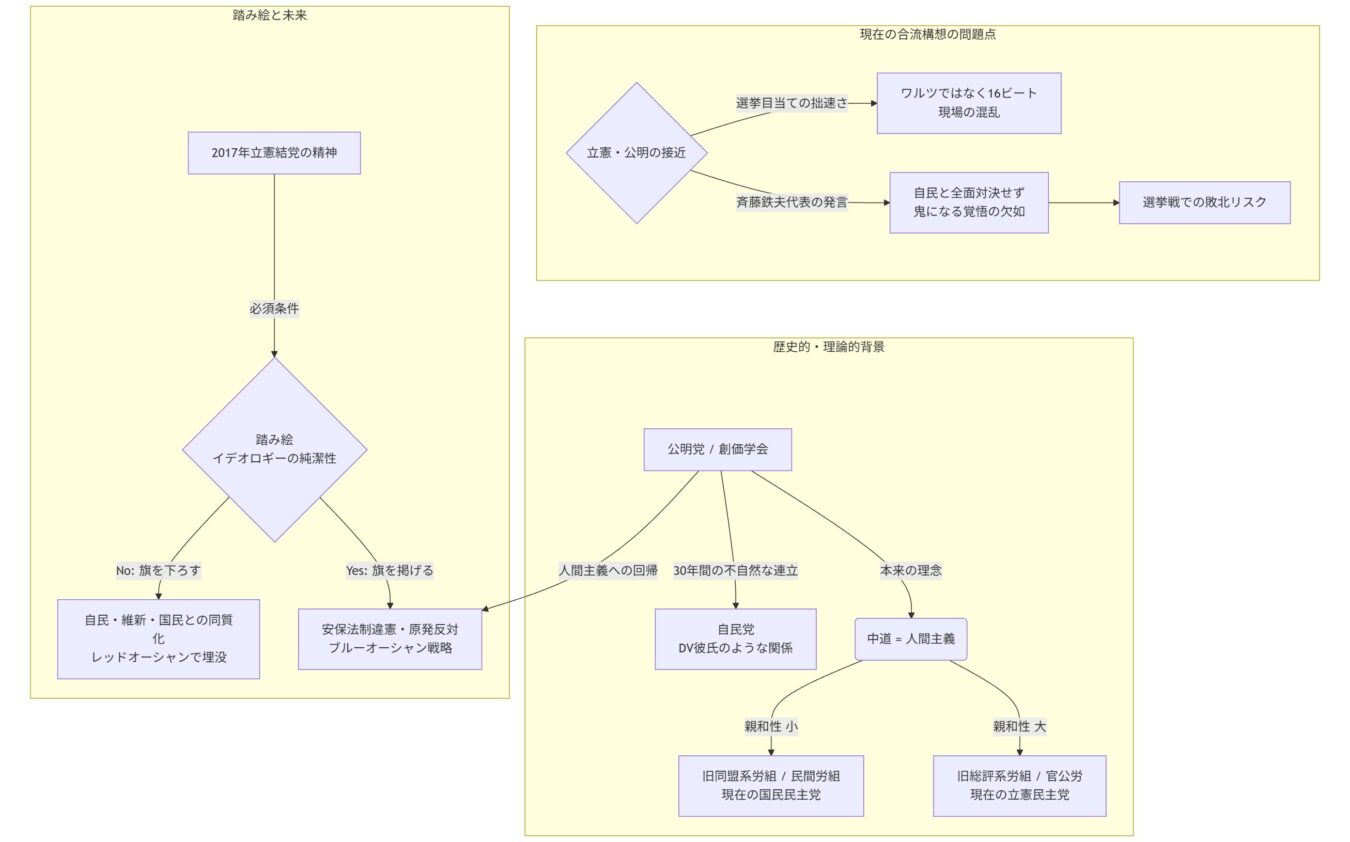

• この記事の結論: 立憲民主党と公明党の接近は「人間主義」や「労働運動」の歴史的文脈から見れば自民党よりも親和性が高い「正解」の組み合わせだが、現状の拙速な合流と「自民党と全面対決しない」という斉藤代表の生ぬるい姿勢は、選挙という戦争において致命的な敗北とアイデンティティの崩壊を招く危険性がある。

• 動画の重要ポイント3選:

◦ 公明党の「中道(人間主義)」と旧総評系労組(立憲)は、民間労組(国民民主)よりも思想的・歴史的に相性が良い。

◦ 本来数年かけるべき信頼醸成(ワルツ)を、選挙のために数週間(16ビート)で強行する拙速さが歪みを生んでいる。

◦ 「安保法制違憲」「原発反対」の旗(踏み絵)を下ろして中道に寄れば、そこは既に満員の「レッドオーシャン」であり埋没する。

• 読者への問いかけ: あなたは、理念を曲げて数合わせの「中道」を目指す野党と、たとえ孤立しても「戦争反対・原発反対」の旗を掲げ続ける野党、どちらに日本の未来を託しますか?

■ 【徹底解説】 政界を揺るがす「立憲・公明」連携の衝撃と、選挙の冷徹なる「算数」

▼ 【事実】 動画での詳細

1月16日の朝刊各紙は、一斉に「立憲民主党と公明党の新党・連携構想」を一面トップで報じました。読売、朝日、毎日、産経、東京新聞だけでなく、あの日経新聞までもが一面トップに政治ネタを持ってきた。これは、大災害や戦争の勃発に匹敵するインパクトがあるという何よりの証拠です。

昨年10月に公明党が自民党との連立を離脱した際も大騒ぎになりましたが、今回はそれを上回る「政局の大激震」と言えます。

この連携がもたらす破壊力について、私は極めて冷徹かつ単純な「算数」の方程式で説明しました。

かつて自公連立が解消された時点では、自民党にとってのダメージは「自民票 - 公明票」という引き算に過ぎませんでした。これだけでも自民党にとっては痛手でした。

しかし、今回の立憲・公明の連携(新党構想)は、その離れた公明票がそのまま敵陣営(立憲)に乗っかることを意味します。

つまり、計算式は「(自民 - 公明票) vs (立憲 + 公明票)」となるわけです。

仮に公明党の基礎票を600万票と見積もった場合、自民が600万減り、立憲が600万増える。その差分(デルタ)は一気に「1200万票」規模に広がります。

これは選挙の数理において、自民党を壊滅させかねない「必勝の方程式」が出現したことを示しており、自民党にとってはまさに大災害以外の何物でもありません。

▼ 【分析】 独自の考察

この「算数」は、これまでの野党共闘(立憲+共産など)とは次元が異なる破壊力を持ちます。これまでの共闘は単なる「足し算」でしたが、公明党の移動は自民党の岩盤を削り取る「引き算」と、それを野党に乗せる「足し算」が同時に発生するため、オセロの石が一気にひっくり返るような現象を引き起こします。

本来であれば水と油に見える立憲と公明が手を組むのは、イデオロギーの融和ではなく、徹底した「勝つためのリアリズム」です。

しかし、歴史的背景、特に労働組合の文脈で見ると、旧同盟系(民間労組)主体の国民民主党よりも、旧総評系(官公労)と親和性の高かった公明党の方が、実は立憲民主党(旧社会党系)との相性は悪くないのです。

公明党は歴史的に「大衆福祉」を掲げ、かつては社会党や共産党と共闘した時期もありました。この連携が単なる数あわせ以上の「座りの良さ」を持っている可能性があり、自民党支配の構造を根底から覆すポテンシャルを秘めています。これは、これまでの常識が通用しない地殻変動が起きていると見るべきです。

■ 【徹底解説】 高市早苗首相の「自滅」と、解散総選挙という「パンドラの箱」

▼ 【事実】 動画での詳細

なぜ高市早苗首相は、このタイミングで解散総選挙を急ぐのか。私はその理由を「維新切り」にあると分析しています。

自民・維新の連立(協力関係)において、維新側には政策を語れる人材がおらず、政権運営の足手まとい(リスク案件)になっているため、単独過半数を狙って維新を切り捨てたいというのが本音です。維新は不祥事続きで、もはや「荷物」でしかありません。

しかし、私は断言します。「もし高市氏に偏差値58程度の知性があれば、解散はやめるべきだ」と。

現在、立憲も公明も、内部では新党構想や連携に対して「本当にこれでいいのか?」という不満やマグマが溜まっています。それらが爆発せずに保たれている唯一の理由は、「目の前に解散総選挙が迫っているから(圧力鍋の蓋が閉まっている状態)」です。

もし高市氏がここで解散を見送れば、その外圧はなくなり、立憲・公明内部の不満が噴出します。結果、野田佳彦氏や斉藤鉄夫氏、さらには「やる気満々」で梯子を外される吉村洋文氏ら、野党党首の首が次々と飛び、敵が勝手に自滅する状況を作り出せるのです。

▼ 【分析】 独自の考察

これは孫子の兵法や毛沢東の戦術に通じる「戦わずして勝つ」戦略です。

現在の野党連携は、あくまで「高市政権打倒・選挙勝利」という一点突破のために、思想的な差異(小異)を目をつぶって団結している「呉越同舟」の状態です。

選挙という「共通の危機(川)」がなくなれば、船に乗る必要はなくなり、同舟していた者同士が殺し合いを始めます。高市氏が賢明であれば、この「待ちの戦略」で野党を干上がらせ、長期政権の盤石な基盤を築くことができるはずです。

しかし、私が「バカだからやるだろう」と予測するように、目先の維新切りと権力維持に固執して解散を強行すれば、自ら「立憲・公明」という最強の敵をリングに上げ、自滅の道を歩むことになります。

「辞める(解散しない)」という選択肢だけで、野党や維新ら7人の首を取り、天下を盤石にできる局面で、あえて負ける喧嘩を買いに行く。これは、戦術レベルの勝利(維新切り)にこだわり、戦略レベルの大敗(政権交代の危機)を招く典型的な愚策と言えるでしょう。

■ 【徹底解説】 公明党・斉藤代表への痛烈批判と「選挙の鬼」になれない弱さ

▼ 【事実】 動画での詳細

私は当初、この立憲・公明連携を「勝つためには悪魔とでも組むのが選挙」として肯定的に見ていました。

しかし、その評価が一変したのは、公明党・斉藤鉄夫代表の記者会見です。

斉藤代表は新党構想について問われた際、「自民党と全面対決するつもりはない」「自民党の中にも話せる人はいる」といった趣旨の発言を行い、対決姿勢を曖昧にしました。

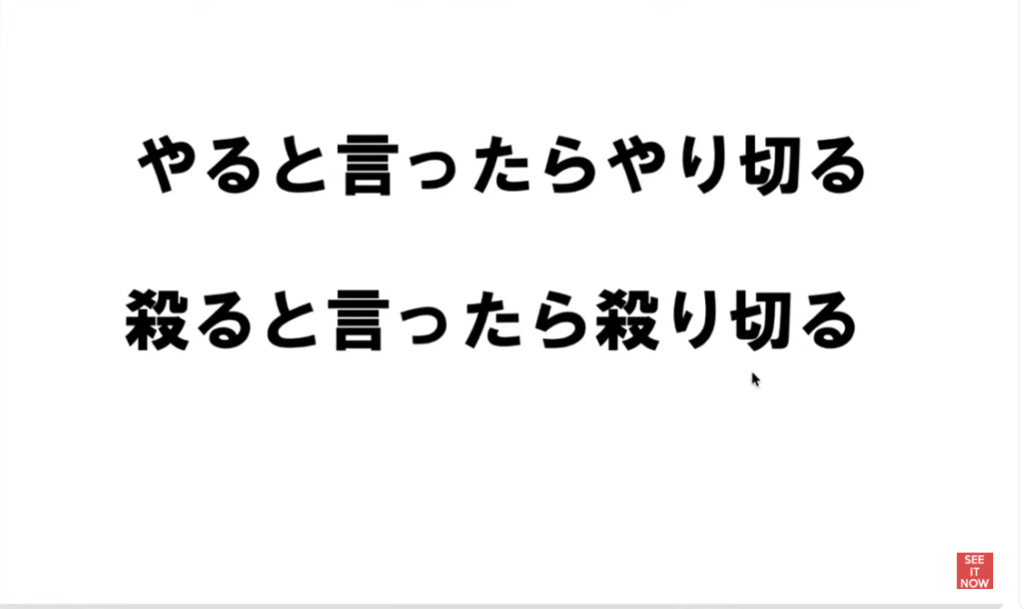

これに対し私は激昂せざるを得ません。「選挙とは喧嘩であり、勝つためには敵(自民党)を明確に悪と規定して叩き潰さなければならない」というのが、かつて「常勝関西」を築いた公明党・創価学会の強さの源泉でした。

かつての山口那津男氏が「叩き潰せ立憲民主」と高らかに歌ったように、選挙モードに入れば相手を徹底的に攻撃するのが公明党の真骨頂であったはずです。

にもかかわらず、選挙目前にして「自民とも仲良く」という及び腰の姿勢を見せることは、現場で戦う学会員を混乱させ、選挙の勝機を逃す「迷い」でしかありません。

▼ 【分析】 独自の考察

斉藤代表の発言は、急な路線変更に対する支持母体への配慮(優しさ)から出たものかもしれませんが、政治闘争においては致命的な弱さとなります。

「中道」や「人間主義」を掲げるのであれば、なおのこと、現在の自民党政治(裏金、軍拡)を「悪」として糾弾するロジックが必要です。どっちつかずの態度は、既存の自民党支持層を取り込むこともできず、政権批判層の受け皿にもなれない「コウモリ」の状態を招きます。

選挙に勝つということは、一時的にでも「鬼」になり、単純明快な対立軸(北鮮は邪宗の都=自民は悪)を提示することです。その覚悟なき連携は、単なる野合と批判されても仕方がない脆弱さを孕んでいます。

もし本気で「高市政権打倒」を掲げるなら、自民党の議席を削るしかないのです。そのリアリズムを欠いた「お友達作戦」では、歴史的なチャンスを棒に振ることになるでしょう。

■ 【徹底解説】 菅野完のインテグリティ「絶対に譲れない一線(踏み絵)」

▼ 【事実】 動画での詳細

最後に、私の「インテグリティ(誠実さ・高潔さ)」、すなわち思想的根幹について語らせてください。

私は選挙に勝つための方便や連携は認めつつも、「安保法制反対」「原発新設・再稼働反対」「辺野古基地建設反対」という2017年の立憲民主党結党時の原点だけは絶対に譲らないと宣言します。

公明党が掲げる「中道=人間主義」が本物であるならば、人を殺す戦争(安保法制・集団的自衛権)や、人の住む土地を奪う原発事故のリスクには、論理的に反対するはずです。

もし選挙のためにこの旗を降ろすようなら、それは政治家としての魂を売る行為に等しい。

私は、立憲・公明・共産が「人間主義」に基づき、憲法9条と生活を守るために団結する「人民戦線」こそが真の正義であり、夢であると信じています。

▼ 【分析】 独自の考察

共産党の田村智子氏が指摘するように、2014年の閣議決定と2015年の安保法制強行こそが、日本政治における「右傾化」の起点である。この一点を公明党との妥協によって曖昧にすることは、有権者に対する明確な裏切りに他ならない。

高市政権という右傾化の極北に対抗するために、座標軸を右に寄せて「中道」を自称するのは愚策だ。そこはすでに維新や国民民主党がひしめき合うレッドオーシャンである。真に勝利を収めるためのブルーオーシャンは、憲法遵守と人権尊重という「左の旗印」を鮮明にすることにしかない。集団的自衛権という不条理を拒絶し、「戦争をさせない」「国民を飢えさせない」という政治の最低限の仕事を果たすインテグリティこそが必要なのだ。ここで私が提示しているのは、単なる左派のイデオロギー固執ではありません。「政治家としての筋(インテグリティ)」の問題です。

2017年の立憲民主党ブームは、「リベラルの旗を掲げて戦う」という明確な約束に有権者が熱狂したからこそ生まれました。その資産(アセット)を使って現在の地位にある政治家たちが、選挙に勝つためだからといって、その根幹(安保反対・原発反対)を曖昧にしたり、右旋回して「自民党の補完勢力」化することは、有権者に対する裏切りです。

「勝つための算数」と「譲れない思想」。この二律背反する要素をどう統合するか。

私は「選挙協力はするが、踏み絵(思想的純潔)は踏ませる」という、是々非々の厳しい態度を崩しません。

自民党の右傾化が進む中、あえて「左(リベラル)」へ舵を切ることこそが、ブルーオーシャン(未開拓の勝機)へ向かう道であり、それが真の「中道(人間主義)」への道であるという逆説的な真理を、私は突きつけ続けます。

【深層分析】近代民主主義というOSを破壊する「社会の敵」:山本太郎論

「私が菅野完でございます。朝刊チェックの時間がやってまいりました。頑張っていかなあかんなぁ~言うてるところなんですけど」

1. 変節の論理:かつての「助言者」が「不倶戴天の敵」に転じた理由

かつて私は、山本太郎という男に対し「消費税反対を旗印に政党を作れ」と具体的な戦略を助言した。当時の彼は、既存の硬直化した政治空間に風穴を開ける可能性を秘めた、ある種の実務的なリアリズムを装っていた。しかし、現在の私は彼を「大嫌い」であり、明確に「社会の敵」であると断じている。

この評価の変転は、単なる政治的スタンスの相違や感情の縺れなどという矮小な話ではない。私自身の言論に対する誠実さ、すなわち「インテグリティ(整合性)」に関わる問題である。山本氏は、政治という公共の営みを「知の劣化」へと導く装置に変質させた。彼が公共空間に提供しているのは、政策でもビジョンでもなく、近代民主主義というOS(基本ソフト)に寄生する「ポピュリズムのパラサイト」としての振る舞いである。私が彼を「社会の敵」と糾弾するのは、彼という存在が、社会の健全な知的水準を底抜けにさせ、公共空間を修復不可能なまでに毀損しているからに他ならない。

2. 手続き論の崩壊:参議院から首相を目指すという「憲法秩序の破壊」

近代民主主義を支える唯一絶対の基準は「手続き」である。この「手続き論」を解さない者は、政治家以前に、近代社会の構成員として致命的なバグを抱えていると言わざるを得ない。山本氏が参議院議員の身でありながら「総理になる」と公言し、挙句に辞職や鞍替えを繰り返す振る舞いは、単なる「ルール破り」を超えた、憲法秩序に対する根本的な冒涜である。

内閣総理大臣の権力行使、とりわけ衆議院の「解散権」は、議会制民主主義における解散と総選挙という緊張感、すなわち有権者による信認の手続きと表裏一体である。参議院という、任期が保証され解散の概念が存在しない「安全地帯」から首相を目指すという発想は、この権力行使に伴う責任と緊張を無効化する。これを論理的に定義すれば、以下の通りとなる。

参議院議員が首相を目指すという宣言は、近代民主主義のチェック・アンド・バランスを機能不全に陥れる「知的劣化」の産物である。彼はルールを遵守する者ではなく、大衆の無知に乗じてルールをハックし、制度そのものを空洞化させる「デストロイヤー」である。こうした手続きの無視は、政治に対する有権者の信頼を根底から裏切る詐術であり、近代社会を支える「知のOS」に対する致命的な攻撃である。

3. 同一バスケットの分析:安倍・高市・斎藤と同列に並ぶ「近代の敵」

現代日本政治を蝕む病理を「右」や「左」といった、もはや意味をなさないイデオロギーの軸で語ることは無意味である。真の対立軸は「近代の手続きを遵守するか否か」に集約される。この冷徹な分析に基づけば、山本太郎という存在は、兵庫県の斎藤元彦、亡き安倍晋三、そして高市早苗らと全く同じカテゴリー、すなわち「近代のルールを破る人たち」という同一のバスケットに分類される。

彼らに共通しているのは、「強いものは正しい」という田舎の弱者特有の短絡的なバイアスと、それを利用した「異常者のエコーチェンバー(栄光チェンバー)」の構築である。斎藤元彦が公益通報者保護法という法的手続きを無視して居座り、熱狂を煽る姿と、山本氏が憲法上の手続きを無視してパフォーマンスを繰り返す姿は、その精神構造において完全に一致している。

彼らは、まともな「健常者」が抱くべき認知的不協和を、強烈なパフォーマンスによる熱狂で強引に解消させる。これは知性の劣化を前提とした政治のエンターテインメント化であり、近代的な「知」の敗北を意味する。イデオロギーの衣を剥ぎ取れば、そこには「手続きを解さない」という一点で結ばれた、同一の「近代の敵」が並んでいるのである。

4. 政治への「飽和」と「退廃」:れいわ新選組という器の限界

政治運動が「熱狂」を唯一のエネルギー源とするとき、その行き着く先は「飽和」と「退廃」である。現在の山本氏の言動を精緻に観察すれば、彼が政治そのもの、あるいは自らが作り上げた「れいわ新選組」という器に、明らかに「飽きている」ことが透けて見える。このリーダーの精神的な退廃は、組織を空洞化させ、政治を単なる退廃的な見世物へと転落させる。

立憲民主党の野田佳彦氏や公明党の斎藤鉄夫氏のような実務的政治家は、たとえ意見が対立しようとも、政治という「16ビート」や「ワルツ」の過酷なステップを現場で踏み続けるプロフェッショナルである。しかし、山本氏はもはやその土俵(フィールド)にすら立っていない。彼は観客席から野次を飛ばし、自分を演じるパフォーマーに過ぎない。

「知性の欠如」と「政治への飽き」が結びついたとき、政治は公共の利益を追求する手段であることをやめ、知的に脆弱な層を魅了するだけの「見世物小屋」へと成り下がる。実務的な政治の土俵にいない人間を、既存の政治家と同じ土俵で語ること自体がもはや不可能なのだ。手続きを軽視し、制度を私物化し、最後には飽きて投げ出す。その退廃の果てにあるのは、社会の底が抜けた無秩序な空間である。これこそが、私が山本太郎を「社会の敵」として徹底的に断罪する理由である。

コメント