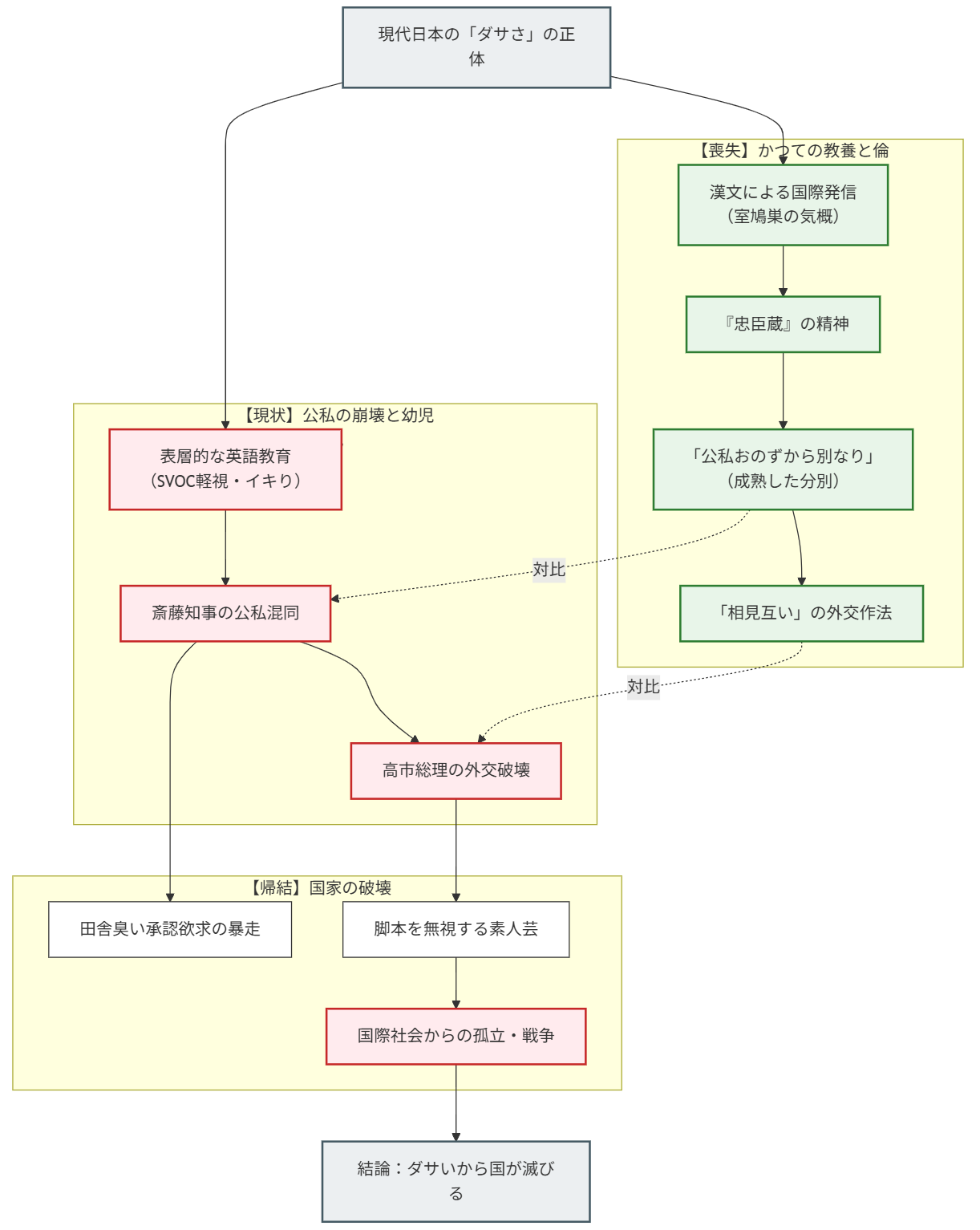

2025/12/15(月)朝刊チェック:すべての愛国者は、高市早苗内閣総理大臣を貶めるために台湾有事に関する答弁を非常にしつこく何度も何度も蒸し返す立憲民主党を絶対に許すな!

記事の要約と図解

【結論】 現代日本政治の混乱は、全て「公私の別」を失った「ダサさ」に起因する。かつての日本人が『忠臣蔵』や漢文を通じて持っていた「高度な倫理観」と「国際感覚」を喪失した結果、我々は斎藤知事のような田舎臭い公私混同や、高市総理のような外交の「舞台破壊」を許してしまっている。

【ポイント3選】

- 「忠臣蔵」は倫理の基準点: 幕府役人の「公私おのずから別なり」というセリフにこそ、日本人が本来持っていた成熟した「大人の判断」が凝縮されている。

- 斎藤知事の田舎臭さ: 自身の承認欲求(私)を公務と言い張る態度は、忠臣蔵の倫理観から見れば最も卑しい振る舞いである。

- 高市総理の「舞台破壊」: 外交とは「相見互い」の虚構(芝居)を守ることだ。脚本を無視して暴れる彼女は、平和という舞台を破壊する素人に過ぎない。

序文:失われた国際感覚――江戸時代の漢文から現代の表層的な英語教育へ

菅野氏は先日、見知らぬ番号から一本の電話があった。相手は中国の著名な動画配信者で、流暢な日本語の合間に完璧な英語を織り交ぜ、対談を申し込んできた。この出来事は、現代日本が直面する知的・倫理的な衰退を象徴しているように思えてならない。菅野氏は、歴史と古典芸能という鏡を通じ、この国の「ダサさ」の本質を浮き彫りにする試みである。

今から約三〇〇年前、赤穂浪士の討ち入りという大事件が江戸を揺るがした。思想家の室鳩巣は、この事件の感動をいち早く海外に伝えようと『赤穂義人録』を著した。特筆すべきは、その全文が漢文で書かれていたことだ。彼は、朝鮮や中国の知識人という「世界」に向けて、当時の極東アジアにおける「リンガ・フランカ(共通言語)」を用いて日本の武士の義を訴えたのである。学問の神髄に触れ、グローバルな対話を行うために、漢文というツールを完璧に使いこなすこと。これこそが、当時の日本の知識人が備えていた国際感覚であり、グローバルスタンダードであった。

翻って現代の日本はどうだろうか。英語教育は「リスニング」や「スピーキング」といった表層的な能力ばかりがもてはやされ、言語の骨格である文法や読解がないがしろにされている。英文を主語(S)、動詞(V)、目的語(O)、補語(C)に分解して構造を理解する「SVOC分析」のような地道な訓練は軽視され、その結果、学術論文一つまともに読めない若者が量産されている。本質的な読解力ではなく、ただ格好良く聞こえる発音を追い求めるのは、まさに「イキりたいだけのための英語」に他ならない。この本質を欠いた知的見栄こそが「ダサさ」の根源であり、思考力の低下を招き、ひいては国力そのものを蝕んでいる。

そして、この言語と思考の衰退は、文化や倫理観の浅薄化と分かち難く結びついている。物事の機微や文脈を読み解く力が失われた社会では、かつて日本人が共有していたはずの高度な倫理基準もまた、忘れ去られていく。その基準の象徴こそが、「忠臣蔵」なのである。

1. 「忠臣蔵」という基準:忘れ去られた「公」への倫理観

「忠臣蔵」は、単なる主君の仇討ちを描いた復讐劇ではない。それは、日本人にとっての倫理的な基準点であり、特に「公」と「私」という二つの概念の関係性を問い続ける、文化的な試金石であった。この物語がなぜかくも長く日本人の心を捉え続けてきたのかを理解することなくして、現代の病理を診断することはできない。

数ある映像化作品の中でも、菅野氏が「ベスト・オブ・忠臣蔵」と断言するのは、フジテレビが制作し、仲代達矢が大石内蔵助を演じたドラマである。この作品には、日本人が失ってしまったかもしれない倫理の重みが凝縮されている。武器調達を担った商人・天野屋利兵衛(北島三郎)が、拷問を受けながらも「天野屋利兵衛は男でござる」と叫び、義を貫く姿。思い出すだけで涙がこみ上げる名場面だ。討ち入り前夜、赤垣源蔵(渡辺謙)が兄の家を訪れ、何も知らない下女のお杉(小林聡美)を相手に別れの酒を酌み交わす「徳利の別れ」の、胸を締め付けるような切なさ。そして討ち入り後、源蔵の安否を確かめるため、江戸の雪道をひた走るお杉の姿。これらの場面は、観る者の心に深い感動と共に、人間としての「誠」とは何かを問いかける。

だが、この物語の真骨頂は、討ち入りを成し遂げた浪士たちが泉岳寺へ向かう道中で描かれる。中村吉右衛門演じる幕府の役人が一行の前に立ちはだかり、主君の仇を討ったその忠義を認めつつも、凛としてこう言い放つのだ。

「さりながら、公私おのずから別なり」

この一言こそ、物語の核心である。浪士たちの「私」の忠義や心情(本懐)は理解し、賞賛する。しかし、幕府の法秩序という「公」を預かる立場として、この橋を通すことは許されない。これは、個人の情と社会の理を明確に区別し、両立させる、極めて高度で成熟した「大人の判断」に他ならない。

この「公私の別」という成熟した倫理観こそ、我々がかつて持っていた基準であった。しかし、現代の政治家たち、そして社会そのものが、この基準をいかに軽んじ、踏みにじっていることか。その惨状は、まず国内の地方政治に顕著に現れている。

2. 国内の腐敗:斎藤兵庫県知事に見る「田舎臭い」公私混同

前章で示した「公私の別」という倫理基準は、現代の政治、特に地方政治の現場で見る影もなく崩壊している。その典型が、斎藤元彦・兵庫県知事の振る舞いだ。三〇〇年前の忠臣蔵が示した倫理観以下、と言わざるを得ない。

彼は自身のSNS利用を「県民のための公務」と説明するが、その投稿の多くは、公的な情報を発信するというより、自身の顔を売り込み、人気取りに終始している。これは「公務」の仮面を被った、限りなく「私事」に近い行為であり、まさしく「ものすごい田舎臭い」公私混同の極みである。

このようなリーダーを支持する層が生まれる背景には、特定の地域に根差した文化的土壌も無視できない。特に「阪急沿線」に象徴される、排他的で独善的なコミュニティ意識だ。マルーン色の電車に乗り、いかりスーパーで買い物をする自分たちだけがホモ・サピエンスだと信じ、山手幹線から南側を「下人の住む世界」と見下す。自分たちの狭い価値観を絶対視し、外部への客観性を失った閉鎖的共同体。こうした土壌が、「公」という普遍的な概念への理解を妨げ、自分たちの仲間内の論理や感情を優先する、すなわち公私の区別がつかないリーダーを生み出すのである。

国内におけるこうした倫理観の欠如は、それ自体が深刻な問題だが、その影響は国内に留まらない。物事の公的な側面と私的な側面を区別できない知的・倫理的な未熟さは、一度国際関係の舞台に持ち込まれたとき、さらに致命的な結果を招くことになる。

3. 外交の惨事:高市総理の「舞台破壊」が示す致命的な素人性

外交とは、単なる事実の応酬や国益のぶつけ合いではない。それは、高度な知性と暗黙の了解に支えられた「伝統芸能」にも似た、極めて繊細なパフォーマンスである。各国がそれぞれの「型」や「筋書き」を理解し、互いの面子を保ちながら演じきることで、かろうじて平和は維持される。

この外交の神髄は、『忠臣蔵』の名場面「日野家用人、垣見五郎兵衛」に見事に描かれている。大石内蔵助一行が箱根の関所を通る際、偽の通行手形を使う。関所の役人はそれが偽物であることを見抜いているが、大石の事情を察し、あえてそれを見逃す。直接的な対決を避け、互いの立場や面子を傷つけずに事態を収拾する「相見互い(あいみたがい)」の精神。これこそが、大人のコミュニケーションであり、外交の極意である。

過去五〇年間、米中日三国間の平和は、台湾問題をめぐる「一つの中国」原則という、まさにこの「相見互い」の精神によって維持されてきた。各国は本音(台湾の事実上の独立や中国の統一への野心)を胸にしまい、あえて「偽の通行手形」を認め合うという「茶番」を演じ続けることで、破滅的な軍事衝突を回避してきたのである。

ところが、高市総理の台湾有事に関する国会答弁は、この繊細な芝居の筋書きを一切無視し、すべてを台無しにする「ぶち壊し」の行為に他ならなかった。三〇〇年間、幾多の名優たちがそれぞれの創意工夫で忠臣蔵を演じてきたが、最後に吉良が大石内蔵助の首を刎ねるような、物語の根幹を変える工夫が許されるはずもない。彼女の行為は、下手な芝居ですらない。それは、歴代の演者たちが守り抜いてきた脚本そのものを破り捨てる、舞台破壊そのものであった。支持者には力強く映るかもしれないが、国際社会という舞台においては、平和の作法を破壊する、致命的に「ダサい」素人芸なのだ。菅野氏曰く「それは芸じゃないんですよ。それ、ぶち壊しって言うんです」。

この評価は単なる印象論ではない。時事通信は、この答弁がアメリカ政府を激怒させたと報じている。政府関係者の「米中がうまくやろうとしてるのに邪魔しないでくれ」という苛立ちの声は、彼女の振る舞いが現実に深刻な外交問題を引き起こしたことを裏付けている。舞台の空気を読めず、自らの役割を理解せず、脚本を無視して暴走する役者は、他のすべての役者を危険に晒し、舞台そのものを破壊するのである。

4. 結論:我々は「ダサさ」の代償を払わされる

本稿で論じてきた、言語能力の低下、文化的倫理観の喪失、そして政治・外交の素人化という問題は、突き詰めれば現代日本を覆う「ダサさ」という一つの病理に収斂される。

この「ダサさ」とは、単に美的センスがないという意味ではない。物事の機微や文脈、裏にある歴史的経緯や暗黙の了解を理解できない、知的かつ倫理的な鈍感さのことである。公私の区別がつかない「田舎臭さ」も、国際社会の繊細なパワーバランスを無視する「ぶち壊し」も、その根は同じだ。それは、国家の品格を貶めるだけでなく、我々の平和と安全を直接脅かす、極めて深刻な脅威なのである。

『忠臣蔵』で描かれた「さりながら、公私おのずから別なり」という公への畏敬や、「相見互い」という高度なコミュニケーションの作法。これらは、かつて日本人が持っていた「大人の知性」の証だった。我々が今、この知性を取り戻す努力を怠り、場の空気を読めない稚拙な言動を「正直」「力強い」と勘違いし続けるのであれば、その代償はあまりにも高くつく。

もう、ダサいから戦争はやめよう。それこそが、今我々が立ち返るべき、最も本質的な平和への道筋なのかもしれない。

人気ブログランキング

コメント