国会議員の数を減らすべき?賛成・反対の意見をわかりやすく解説

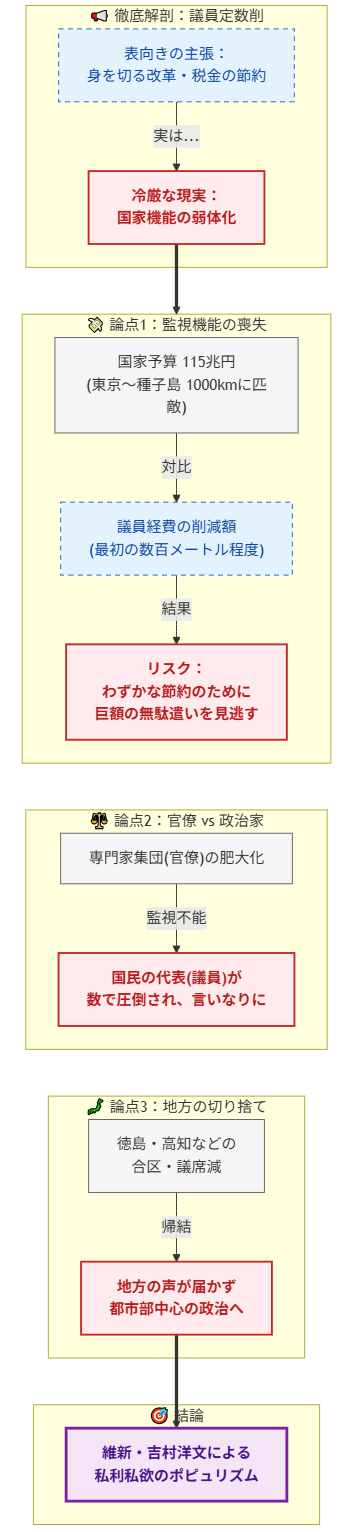

2025/10/17(金)朝刊チェック:大阪維新の「身を肥やす改革」〜むしろ議員定数削減は維新・吉村洋文にとって私利私欲に過ぎない件

記事の要約と図解

【結論】 「議員定数削減」は、国家予算115兆円の監視機能を破壊し、官僚独裁を招く「亡国の愚策」である。大阪維新の会などが叫ぶ「身を切る改革」は、わずか0.01%の経費削減のために、民主主義の根幹である「地方の声」と「行政監視能力」を切り捨てる、極めてコストパフォーマンスの悪いポピュリズムに過ぎない。

【ポイント3選】

- 数字のトリック: 議員にかかるコストは国家予算のわずか0.01%。これを削るために、115兆円の使い道をチェックする「監視の目」を減らすのは本末転倒である。

- 地方の切り捨て: 定数削減は必然的に「地方の議席減・都市部の議席増」を招く。徳島・高知の合区に見られるように、過疎地の声は国政から抹殺される。

- 官僚の勝利: 専門家集団である官僚に対抗できるのは、国民に選ばれた議員だけである。議員を減らせば、実質的な権力は官僚機構に集中し、国民不在の政治が加速する。

国会議員の数を減らす「議員定数削減」は、テレビや新聞で何度も取り上げられる政治の大きなテーマです。「税金の無駄遣いをなくすべきだ」「政治家はまず自ら身を切るべきだ」といった意見を耳にしたことがある人も多いでしょう。

しかし、一見すると正しく聞こえるこの主張には、専門家から多くの懸念の声も上がっています。

この記事では、国会議員の数を減らすべきか否かについて、賛成派と反対派、両方の意見を具体的な論点に沿って解説します。それぞれの主張の背景にあるロジックを理解し、この複雑な問題について自分自身で考えるための材料を提供します。

——————————————————————————–

1. なぜ「議員を減らすべき」という意見が出るのか?【賛成派の主張】

まず、議員定数削減に賛成する人々の主な主張を見ていきましょう。その背景には、主に2つの考え方があります。

- 主張①:「身を切る改革」として税金を節約するため 賛成派の最も代表的な主張は、「国民に負担を求める前に、まず政治家が身を切るべきだ」というものです。増税や社会保険料の引き上げなど、国民の生活に影響が及ぶ政策が進められる中で、政治家が高い給料を得ていることへの不満が背景にあります。

- この考え方では、議員の数を減らすことは、政治家が率先して痛みを分かち合う「改革」の象徴と見なされます。議員一人当たりにかかる経費(歳費や秘書給与など)を削減することで、直接的な税金の節約につながるという、分かりやすいメリットが支持されています。

- 主張②:多すぎる議員を減らし、効率的な議会運営を目指すため 「日本の人口約1億2000万人に対して、衆参合わせて700人以上の国会議員は多すぎるのではないか」という意見も、賛成派の根強い主張です。

- 議員の数が多すぎると、議論がまとまりにくく、意思決定に時間がかかると考えられています。そのため、議員の数を適切な規模に減らすことで、国会の議論がスムーズに進み、より迅速で効率的な議会運営が可能になると期待されています。

しかし、議員の数を減らすことには、多くの専門家が警鐘を鳴らすデメリットも存在します。次に、反対派の具体的な主張を見ていきましょう。

——————————————————————————–

2. なぜ「議員を減らすべきではない」という意見があるのか?【反対派の主張】

議員の数を減らすことには、民主主義の根幹を揺るがしかねないという深刻な懸念があります。反対派は、議員の数を減らすことが「行政監視」「多様な民意の反映」「官僚組織との交渉力」という、議会が持つべき三つの重要な力を同時に弱体化させてしまうと主張します。

- 論点①:国の巨大な予算をチェックする力が弱まる 議会の最も重要な役割の一つは、私たちが納めた税金が正しく使われているかをチェックすることです。日本の国家予算(一般会計)は約115兆円にも上ります。この金額の巨大さをイメージするために、たとえ話をしてみましょう。

- 1万円札を積み上げると… 国際宇宙ステーション(ISS)が飛んでいる高度(約400km)をはるかに超える高さになります。

- 1万円札を横に並べると… 東京から種子島(約1000km)までの距離に匹敵します。

- この天文学的な金額の使い道をチェックするのに、「350人より700人の方が、より厳しく監視できる」というのが反対派の核心的な主張です。

- 特に、国会では与党議員は政府(内閣)の方針に賛成する立場にあるため、実質的なチェック機能は野党や少数の議員が担う場面が多くなります。全体の議員数が半減すれば、この監視機能が致命的に弱まり、税金の無駄遣いを見過ごすリスクが高まると懸念されています。

- 論点②:地方の声が国会に届きにくくなる 議員定数を削減すると、選挙制度の仕組み上、人口の少ない**「地方」の議席が減り**、人口の多い**「都会」の議席はそのままか、逆に増える**傾向があります。

- 実際に、過去の参議院の定数削減では、以下のような事例が起きました。

- 議席が減った(合区された)地域

- 徳島県と高知県

- 鳥取県と島根県

- 議席が増えた地域

- 東京都

- 兵庫県

- 議席が減った(合区された)地域

- このように、議員削減は地方の代表者が国会からいなくなる状況を生み出します。その結果、過疎化、農業問題、インフラの老朽化といった地方が抱える深刻な問題や意見が国政に反映されにくくなり、都市部中心の政策決定が進んでしまうのではないか、という強い危機感があります。

- 論点③:国民の代表である議員が「官僚」に負けてしまう 国会議員と国家公務員(官僚)は、その立場が大きく異なります。

- 官僚(国家公務員)

- 身分が保障された、政策の専門家集団。

- 国会議員

- 選挙で立場を失う可能性がある、国民の代表。

- 官僚(国家公務員)

- 国の予算案を作成するのは、専門知識を持つ官僚組織です。それに対し、議員は国民の代理人として「その税金の使い道は本当に正しいのか」と交渉し、対峙する役割を担います。

- この力関係において、議員の数が減ることは、一人ひとりの議員の負担を増大させます。専門的な情報と組織力を持つ官僚に対し、国民の代表である議員の発言力が相対的に弱まり、官僚主導の政治が進んでしまうという懸念が指摘されています。

ここまで賛成・反対両論を見てきましたが、そもそも議員削減による「節約効果」はどの程度のものなのでしょうか。次に、数字の観点からこの問題を考えてみましょう。

——————————————————————————–

3. 数字で見る論点:議員削減の「節約効果」はどれくらい?

議員削減によるコストカット効果は、国家予算全体から見ると極めて限定的である、と反対派は指摘します。

| 比較対象 | 説明 |

| 国会議員にかかるコスト | 国会議員に関連する経費は、国家予算全体(約115兆円)のわずか 約0.01% に過ぎないとされています。 |

| 予算チェックによる効果 | もし議員による厳しいチェック機能が維持・強化され、予算の無駄遣いをわずか 1% でも削減できれば、1兆円以上の節約につながる可能性があります。 |

この比較から、「わずかな経費削減(議員コストの0.01%)のために、行政を監視するという議会の最も重要な役割を弱め、結果的に巨額の税金(予算全体の1%以上)の無駄遣いを許すのは本末転倒ではないか」という主張が生まれます。

ある専門家は、この状況を**「東京から種子島までの約1000kmの道のりの話をしているのに、最初の数百メートルのコストだけを心配しているようなものだ」**とたとえています。これは、賛成派の主張が、国家全体の1000kmに及ぶ壮大な道のりではなく、足元のわずか数百メートルのコストにのみ目を奪われている、という痛烈な批判です。

——————————————————————————–

4. まとめ:私たちはこの問題をどう考えれば良いのか

この記事では、国会議員の定数削減をめぐる賛成・反対の両論を解説しました。それぞれの主張をまとめると、以下のようになります。

- 賛成派の視点 政治への信頼回復や税金の節約、議会運営の効率化といった、**目に見える「改革」**を重視する立場。

- 反対派の視点 多様な民意の反映や行政府への監視機能といった、**民主主義の根幹となる「機能」**を重視する立場。

この記事は、どちらか一方の意見を押し付けるものではありません。大切なのは、あなたが国会議員にどのような役割を最も期待するかです。

- コスト削減を最優先するのか。

- 地方や少数派を含む多様な意見の反映を重視するのか。

- 政府の巨大な予算に対する厳しいチェック機能を求めるのか。

何を優先するかによって、この問題に対するあなたの考え方は変わってくるはずです。この解説が、その判断の一助となれば幸いです。

人気ブログランキング

コメント