序文:騒動から見える本質

最近の政局において、自民党の高市早苗氏と日本維新の会の吉村洋文氏による連携交渉が報じられ、永田町に大きな波紋を広げた。この動きをきっかけに、維新が金科玉条のごとく掲げる「議員定数削減」の是非が、改めてクローズアップされている。

果たして「議員定数削減」は、本当に国民のための改革なのだろうか。少し考えればわかることだが、その答えは断じて否である。

本記事では、この一連の騒動を深掘りする。議員定数削減という政策がいかに党利党略にまみれているか、そして、その裏で動いた政治家たちの権力欲と政治的資質がいかに露呈したのかを、批判的な視点から徹底的に解剖していく。

——————————————————————————–

1. 維新が掲げる「議員定数削減」—真の狙いは何か?

維新が「改革」の象徴として掲げる議員定数削減。しかし、その内実を冷静に分析すれば、聞こえの良いスローガンとは全く異なる、欺瞞に満ちた構図が浮かび上がってくる。

1.1. 改革の最優先事項としての「議員定数削減」

日本維新の会の吉村氏はテレビ番組に出演した際、裏金問題の防止や企業団体献金の廃止といった喫緊の「政治とカネ」の問題よりも、「議員定数削減」こそが重要であり、自民党に協力を求めていると明言した。

この発言は、維新という政党にとって「議員定数削減」が、他のあらゆる政治改革よりも優先順位の高い、まさに党の根幹をなす政策であることを明確に示している。しかし、なぜそれほどまでに固執するのか。その理由は、決して国家のためではない。

1.2. 「身を切る改革」か、「身を肥やす改革」か

議員定数を削減すると、具体的に何が起こるのか。議席が減るのは、人口の少ない地方の選挙区である。過去に行われた参議院の定数是正の結果を見れば、その構造は一目瞭然だ。

| 地域区分 | 対象都道府県 | 議席数の変化(参院) |

| 議席増 | 兵庫、東京、福岡 | 兵庫: 4→6、東京: 10→12、福岡: 4→6 |

| 議席減 | 徳島・高知、鳥取・島根(合区) | 2県で1議席区となり、実質的な議席減 |

この表が示すように、定数削減や是正は、人口の多い都市部で議席が増え、人口の少ない地方で議席が減るという結果をもたらす。

これは、維新の強固な地盤である大阪のような大都市圏にとっては、国会全体における議席の相対的な割合を高めることに直結する。つまり、地方の声を犠牲にすることで、自らの政治的影響力を増大させる構図に他ならない。

これが、維新の掲げる改革が「身を切る改革」ではなく、自らの勢力を拡大させるための**「身を肥やす改革」**であると厳しく批判される所以なのだ。

1.3. 115兆円の予算を誰がチェックするのか

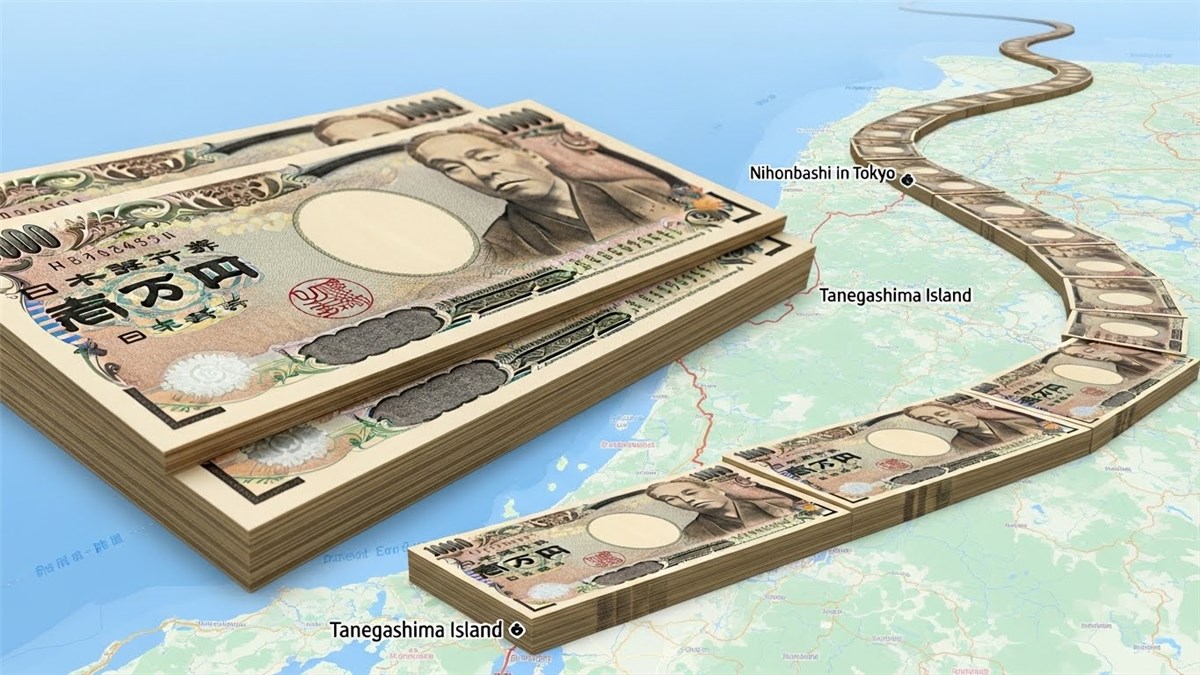

日本の一般会計予算は、約115兆円という天文学的な数字にのぼる。この金額の巨大さを実感するために、一つの比喩を用いてみよう。

1万円札を横に一枚ずつ並べていくと、100兆円で約1000kmに達する。これは、東京の日本橋から種子島までの距離に匹敵する。

この莫大な国民の税金の使い道をチェックするのが、国会議員の最も重要な役割だ。しかし、維新の主張は、この1000kmに及ぶ金の流れ全体を監視するよりも、せいぜい日本橋から有楽町までの最初の500メートル分に相当する議員歳費を削れ、と言っているに等しい。竹槍でB29を撃ち落とそうとするような、愚の骨頂である。

そもそも、この議論には三つの重大な視点が欠落している。

第一に、官僚とのパワーバランスだ。定年まで身分が保障されたキャリア官僚に対し、議員は次の選挙で落選するかもしれない不安定な立場にある。議員の数を減らせば、ただでさえ強い官僚組織の力がさらに増し、行政のチェック機能が麻痺するのは自明の理だ。

第二に、歳費と給与の混同である。日本の国会議員は「給与」を受け取っていない。彼らが受け取るのは、事務所の家賃や秘書の給料などを全て自前で賄うための経費込みの「歳費」だ。これを「もらいすぎ」と批判するのは、単なる事実誤認か、意図的なミスリードである。

第三に、国際比較の視点だ。例えば米国の議員は、年収2000万円クラスの政策専門スタッフを15人ほど公費で雇うことができる。専門家集団を率いて官僚と対峙するのが世界の常識なのだ。それに比べ、日本の議員がいかに少ないリソースで戦っているか。この状況でさらに数を減らすことが、どれほど国益を損なうか、考えるまでもないだろう。

議員削減とは、国民の監視の目を自ら塞ぎ、官僚天国への道を開くことに他ならない。

——————————————————————————–

2. 政治家たちの素顔:高市氏の焦りと吉村氏の「安売り」

今回の連携騒動は、関わった政治家たちの素顔をも浮き彫りにした。そこに見えたのは、権力への見苦しい渇望と、政治家としての絶望的な未熟さであった。

2.1. 総理の座を求めた高市氏の「焦り」

高市氏が総理大臣の座を目指す上で、維新が持つ衆議院35議席は喉から手が出るほど欲しかった。報道によれば、彼女は自ら維新の遠藤敬国対委員長の携帯電話を鳴らし、こう打診したとされる。

「国民民主党はもう来ないと思う。協力してほしい」

この言葉からは、総理の座を手に入れるためになりふり構わず、権力欲に突き動かされる彼女の「焦り」が生々しく透けて見える。

2.2. 知事の公務を忘れ、永田町を彷徨う吉村氏

一方、高市氏からの電話一本で、大阪府知事である吉村氏が見せた行動もまた、失笑を禁じ得ないものだった。彼は「新幹線に飛び乗り」、その日一日中「東京の永田町をうろちょろした」と報じられている。

この行動は、府知事としての公務を軽んじ、自らの政治的価値を「安売り」する「情けない」行為に他ならない。本来、交渉事は部下に任せ、どっしりと構えるのが指導者の器というものだ。

本来であれば、府庁の知事室で紫のガウンでもまとい、膝にシャム猫を抱きながら、まるで三流映画の悪役のように、部下からの報告を悠然と待つくらいの余裕を見せるべきだった。

しかし、彼は自ら嬉々として東京へ駆けつけた。この「嬉しがり」な側面は、50歳を過ぎた政治家としての器や成熟度に、深刻な疑問符をつけさせるものであった。

——————————————————————————–

3. 協力者への裏切り:露呈した高市氏の政治的限界

自身の利益のために前のめりになった両者の行動は、当然ながら既存の協力関係に深刻な亀裂を生じさせた。特に高市氏の動きは、これまで彼女を支えてきた協力者たちへの裏切りであり、その政治家としての限界を白日の下に晒した。

3.1. 「衝撃」「終わりでしょ」—大阪自民党への裏切り

大阪の自民党関係者は、長年にわたって激しく対立してきた維新との連携を嫌い、あえて高市氏を支持してきた経緯がある。彼らにとって、高市氏は「反維新」の旗頭の一人であったはずだ。

にもかかわらず、その高市氏が当の維新と手を組もうとしたのだ。この動きは、大阪自民党にとってまさに「衝撃」であり、**「(こんなことをするなら)終わりでしょ」**と言わしめるほどの、痛烈な裏切り行為であった。自らの最も重要な支持基盤を自ら破壊するこの行動は、政治家として最も欠いてはならない、協力者への配慮の欠如を物語っている。

3.2. 「馬鹿にしているのか」—公明党への侮辱

さらに、長年の連立パートナーであった公明党への対応は、侮辱的としか言いようがない。高市氏が構想したとされる連立政権における閣僚ポストの配分案を見れば、その不見識さは明らかだ。

| 政党 | 衆議院議席数(目安) | 提示された閣僚ポスト数 |

| 公明党(旧パートナー) | 24議席 | 1ポスト |

| 維新(新パートナー候補) | 35議席 | 3ポスト |

この対応を、人間関係に置き換えてみればその異常さがわかる。

これは、長年連れ添い、散々モラハラを繰り返した挙句に出て行った妻には慰謝料一つ払わなかったモラハラ夫が、新しく迎えた後妻には、前の妻に渡していた生活費の3倍もの金を与えるようなものである。

これでは公明党が「我々を馬鹿にしているのか」と激怒するのも当然だ。このような人間関係の機微を理解できない姿勢は、政治家としての資質、ひいては能力そのものに深刻な疑問を投げかける。

——————————————————————————–

4. 結論:改革の名の下に進むべき道ではない

一連の騒動が浮き彫りにしたものは何か。それは、日本の政治が抱える根深い病理である。

第一に、維新が掲げる**「議員定数削減」は、国のための高潔な改革などではなく、地方の声を犠牲にして自らの勢力拡大を目指す「私利」(原文では「知理」)に基づいた政策**であるという本質が、改めて白日の下に晒された。

第二に、高市氏と吉村氏の行動は、それぞれの欠点がコインの裏表であることを示している。目先の権力を追い求める高市氏の政治的未熟さと、党利党略のために知事の品位をかなぐり捨てる吉村氏の軽薄さ。両者に共通するのは、国家の長期的な利益(国益)よりも、目先の個人的・党派的利益(私利)を優先する、政治家としての 原理の欠如である。

我々有権者は、「改革」という耳障りの良い言葉に決して惑わされてはならない。その政策が本当に国民全体の利益にかなうものなのか、そしてそれを推進する政治家が信頼に足る人物なのかを、常に冷静な目で見極める必要がある。有権者が「議員を減らせばコストが浮く」という単純な思考停止に陥っている限り、民主主義の根幹である議会の監視機能を弱める危険なポピュリストたちに、この国は何度でも食い物にされるだろう。

人気ブログランキング

コメント